Saberes Previos o (Preguntas Orientadoras)

- ¿Qué se entiende por convivencia?

- ¿Son los conflictos inevitables?

- ¿Cómo mediar en el aula?

3.1. Convivencia

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Como se mención en la unidad 2, la convivencia escolar se inserta en el marco amplio de lo que significa la convivencia en general, la cual hace alusión a “la capacidad de vivir juntos, respetándonos y consensuando las normas básicas. Convivir significa encontrarse y conversar, compartir vivencias y construir espacios armoniosos, participar y cooperar partiendo de la diversidad y el pluralismo (Rodino, 2012, citado por Romero, López, Vicuña, Palacio, Vásquez, y otros, 2020).

Aprender a convivir supone una relación social que va mucho más allá de la mera coexistencia entre las personas, puesto que implica la realización práctica de ciertos comportamientos en cuanto a respeto mutuo, a cooperación voluntaria y a compartir responsabilidades (Martínez y Navarro, 2014, citado por Romero, López, Vicuña, Palacio, Vásquez, y otros, 2020).

“Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad, cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos y, por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva” (Chapman, 1988, p. 53). Se entiende entonces que la sana convivencia sería uno de los resultados del despliegue de habilidades sociales como la empatía, la comunicación asertiva, la prosocialidad, la resolución de conflictos, las habilidades de mediación, tanto en el contexto social, como el familiar y escolar.

La convivencia escolar es un fenómeno que preocupa a docentes y directivos debido al índice cada vez mayor de casos de violencia entre los estudiantes o entre estudiantes y profesores, llegando a alterar la armonía y las relaciones dentro de las aulas, lo que genera climas que pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes, y por tanto su permanencia en la institución.

Aunque situaciones de alteración de la convivencia en el aula hacen parte de la cotidianidad, no se puede caer en la naturalización de la violencia como vía para la resolución de conflictos, es por ello necesario reducir el impacto de una regular o mala convivencia escolar, y este es un aspecto que concierne al maestro, a la escuela, a estudiantes y padres de familia.

El ser humano, desde su nacimiento entra en permanente interacción con las personas que lo rodean, quienes se convierten en modelo de socialización para el niño, al mismo tiempo que contribuye para la construcción de creencias, valores y actitudes, que dan lugar a un ser cultural, con una identidad influencia por los contextos sociales a los que pertenece. En palabras de Marrugo y Gutiérrez (2016) “la convivencia es estar en el mismo tiempo y lugar que otros, con los que tiene interacción de manera activa y creadora. Compartiendo aspectos comunes, se presentan entendimiento y empatía” (p. 73).

Para Carretero, 2008 la convivencia en el ámbito escolar se entiende como “el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás” (Carretero, 2008, citado por Fierro y Carvajal, 2019).

Por tanto, la escuela, como escenario donde se despliegan los aprendizajes obtenidos de los procesos de socialización familiar, se constituye en el lugar de encuentro con los pares donde se hace evidente las relaciones matizadas por las historias de vida de cada estudiante. De acuerdo con Megías (citado por Marrugo y Gutiérrez 2011, s.p.), a través de la convivencia escolar se “aprende a compartir tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños; el aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia”.

Ahora bien, la convivencia escolar, vinculada al escenario y contexto relacional de la escuela, “implica todas aquellas interacciones que surgen de los sujetos escolares, con otros sujetos y con los marcos regulativos institucionales, que permiten que los individuos puedan vivir y crecer juntos” (Pérez, Arias, y Basdresch, 2014, p. 17).

Así, la escuela se convierte en un espacio de encuentro potenciador y posibilitador de relaciones humanas basadas en la diferencia, lo que implica dificultades y oportunidades: “la escuela como espacio de socialización, que juega un papel decisivo para el fortalecimiento de la convivencia intercultural, ya que es allí el lugar de las experiencias de contacto entre sujetos diferentes, de encuentros que permiten enriquecerse con la cultura de otras personas. La escuela es un microcosmos social donde es posible el respeto a la diversidad” (Arias Gómez, 2015, p. 69).

Convivir con otros en la escuela implica no solo continuar aprendiendo sobre normas explícitas e implícitas, sino sobre todo, enmarcar dicho aprendizaje en construcciones éticas y políticas que permitan al sujeto en formación, ir comprendiendo los propósitos educativos para transitar hacia el espacio público de la escuela: “los sistemas educativos deben generar hoy las condiciones básicas que aseguren tanto el desarrollo de las riquezas personales, como las actividades solidarias y pluralistas. En este sentido, ha de existir el compromiso de los esfuerzos de la familia, la sociedad y el Estado, de manera que faciliten la realización de las dos obras vitales por excelencia: el proyecto personal de vida y el proyecto social y político” (Ribet, 1998, p. 34).

En una investigación realizada por Romero, López, Vicuña, Palacio, Vásquez, y otros, en el 2020, en dos ciudades colombianas, Medellín y Montería, se propuso analizar la relación existente entre el desarrollo de la empatía, las conductas prosociales y la convivencia escolar en un grupo de niños entre los 10 y los 12 años de edad que habían experimentado violencias familiares, escolares y sociales. Entre los resultados más significativos de dicha investigación se encontró:

A través de los hallazgos como los anteriores, queda demostrado que en la cotidianidad de las aulas la convivencia es un tema de suma importancia que es necesario considerar al proponer procesos de una formación en la escuela; de ahí que tener presente asuntos como las competencias y habilidades sociales se convierte en tarea urgente en materia educativa y de intervención.

Surge entonces la interrogante constante: ¿cómo se hace? dicho interrogante puede ser abordado desde una visión que permita el diálogo de saberes desde las epistemologías y metodologías propias de la psicología, la educación, la pedagogía., así como queda establecido en la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, donde se apoya la idea de que el trabajo interdisciplinario para la convivencia escolar, es prioritario en el país.

3.2. Conflicto

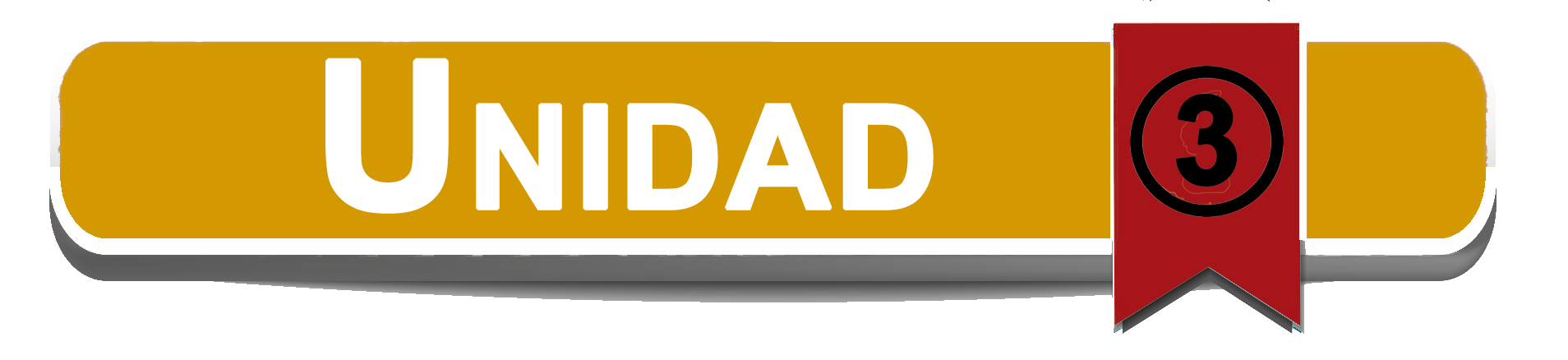

Elaboración propia, 2021

Hablar de convivencia, conlleva a hablar del conflicto. Sin embargo, no todo desacuerdo o el no compartir los mismos intereses se puede convertir en conflicto. El conflicto se trata de una situación social, familiar, de pareja o personal que coloca a las personas en desacuerdo por incompatibilidad de intereses frente a alguna situación donde se encuentran involucrados y de la cual no encuentran solución o puntos de acuerdo, donde una de las partes trata de imponerse para que la otra cambie de parecer.

En palabras de Jares (2002) el conflicto es “la esencia de un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos y hace referencia tanto a los aspectos estructurales como a los personales, es decir, que el conflicto existe cuando se presenta cualquier tipo de actividad incompatible” (Jares, 2002, citado por Fuquen, 2003:267).

Entonces, el conflicto se presenta cuando dos o más personas entran en pugna por tener intereses, ideologías y motivaciones diferentes, y en lugar de encontrar puntos en común o una posición equilibrada se hace énfasis en excluir a la otra persona o grupo y se le llega a considerar como enemigo o adversario.

Asimismo, Robbins define el conflicto, con estas palabras: “un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses” (Robbins, 1994:471).

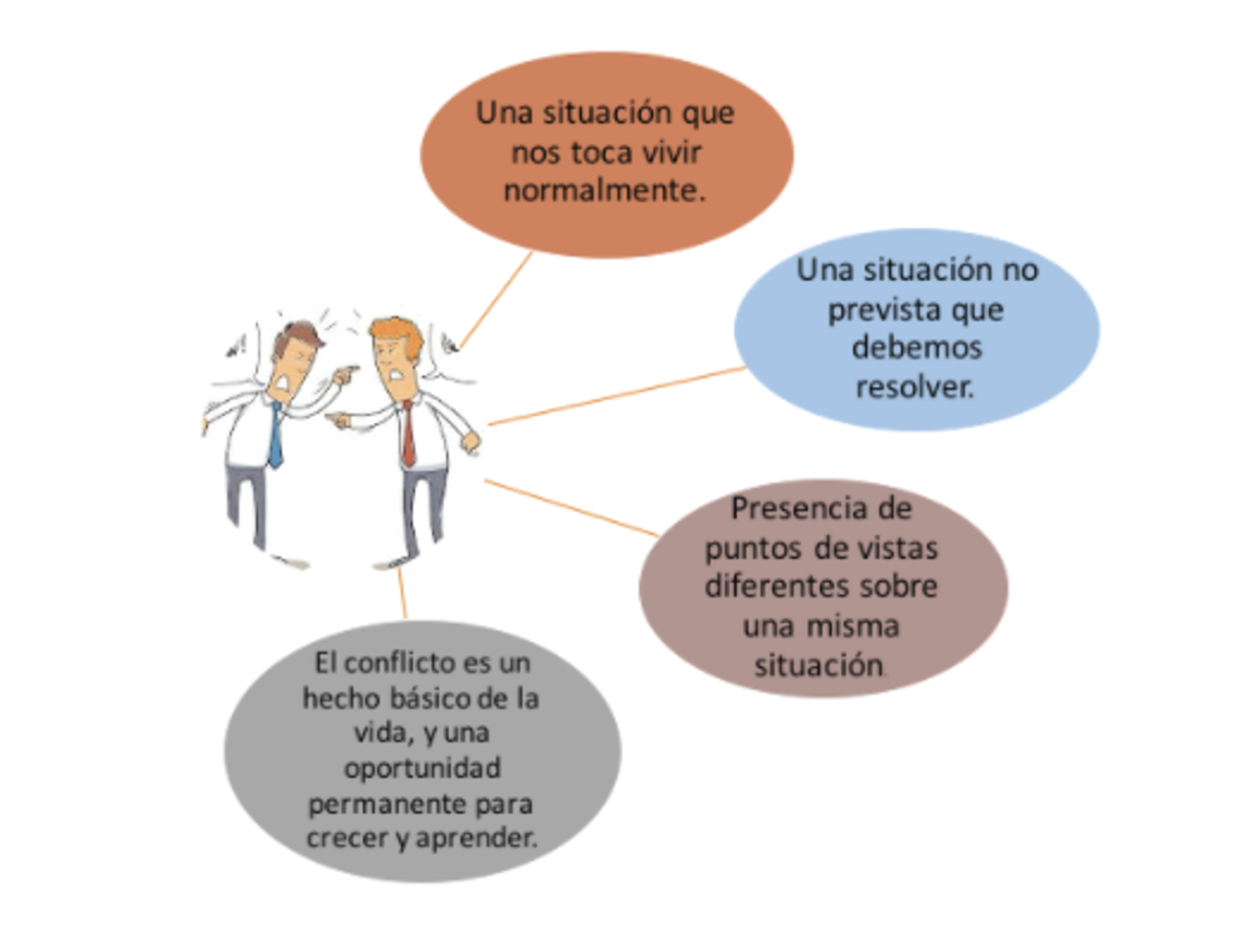

Elaboración propia, 2021

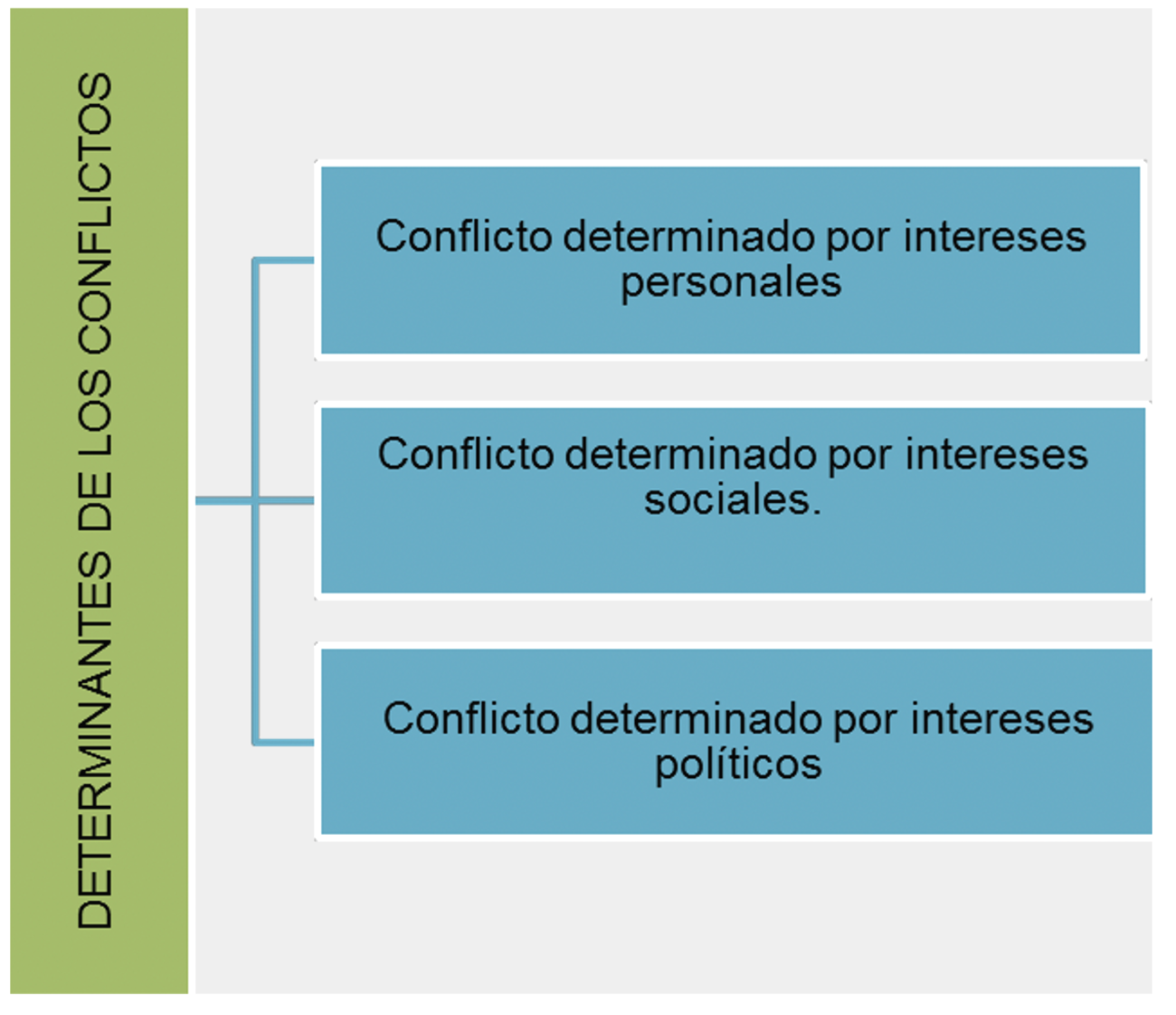

Además de lo señalado, existen factores que son determinantes en el surgimiento de los conflictos, es decir, aspectos que caracterizan una situación de acuerdo al momento y contexto en que surge, a las personas que intervienen y que determinan el tipo de clase a la que pertenecen, siendo así, podemos observar los siguientes determinantes:

Elaboración propia, 2021

- Conflicto derivado de intereses individuales

Este tipo de conflicto se da a causa de los intereses diferentes hacia un objeto, actividad o persona en particular. Los intereses tienen un alto componente cultural y por lo tanto son trasmitidos a través de los procesos de socialización, las experiencias de vida, el sexo, la condición socioeconómica, la raza, religión, etc.

- Conflicto derivado de intereses sociales

Cada sociedad posee una cultura particular de acuerdo al territorio que habita, su lengua, sus patrones o valores. El conflicto por interés social surge cuando las personas se muestran inconformes frente a la normas o valores sociales establecidos y no las aceptan como mecanismos de socialización, sus pensamientos son opuestos, y en la mayoría de los casos se recurre a la violencia para cambiar la situación que los hace sentir oprimidos.

- Conflicto derivado de intereses políticos

Este tipo de conflictos surge cuando se altera el orden político y se percibe que el sistema establecido deja de funcionar o se encuentra a favor de una minoría, colocando en evidencia inequidad social, puede darse ya sea porque

Como se puede observar los determinantes y causas del conflicto pueden ser de variada índole, no son ni positivos ni negativos, son sus consecuencias los que determinan que un conflicto se convierta en positivo o sea negativo, es decir, en funcional o disfuncional. Un conflicto es funcional o positivo cuando generan, a pesar de su intensidad, nuevas alternativas de solución de problemas, creatividad, adaptación al cambio, trabajo colaborativo, nuevas metas.

Por el contrario, un conflicto es negativo o disfuncional cuando producen tensión entre los miembros del equipo, limitando las relaciones y poniéndolas en peligro en el futuro. Generan estrés, desconfianza, frustración, temor, miedo, agresión, reduce la capacidad de productividad y eficacia personal.

En síntesis, se hace necesario comprender que el conflicto es algo natural, inevitable, puesto que somos diferentes y que siempre involucra una relación de poder, ya que siempre va a existir una parte que tenga ventajas sobre la otra. Sin embargo, como se planteó anteriormente, un conflicto no es necesariamente un problema en sí mismo, la pugna por imponer los intereses es lo que hace que la situación se convierta en conflicto y se genere la controversia.

3.3. ¿Qué es la mediación?

Elaboración propia, 2021

Ante un conflicto puede ser necesario un proceso de mediación cuando la pugna no se logra resolver por las partes involucradas y necesita la intervención de un tercero. La mediación en palabras de Calderón (2011), es “un proceso cooperativo de resolución de conflictos” (p.44). En todo proceso de mediación la participación de un tercero, neutral, es fundamental, quién debe poseer habilidades de negociación, de escucha activa, de empatía y habilidades de comunicación, para que las partes que intervienen en conflicto puedan encontrar alternativas de solución efectivas.

Es importante mencionar que la mediación se convierte entonces en una estrategia que permite la transformación de los conflictos en soluciones efectivas para todas las partes. El mediador no basa su acción en juicios o prejuicios, por eso la neutralidad es fundamental para facilitar que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones más satisfactorias. Por otra parte, la acción de este tercero neutral es completamente voluntaria, no puede ser designado de manera arbitraria.

El mediador actúa para propiciar el acuerdo, bajo la premisa “ganar - ganar” por parte de cada una de las partes involucradas en el conflicto, sin favorecer o perjudicar a una de ellas. Es por ello que en todo proceso de mediación se debe garantizar un ambiente donde se promueva y aliente la intimidad, la libertad para expresar ideas y opiniones, la imparcialidad, la escucha activa y la participación equilibrada, tomando en cuenta lo que cada parte expresa, piensa y siente.

En el caso de la mediación escolar, es importante señalar que esta es útil y beneficiosa para prevenir la violencia escolar, en la medida que orienta la resolución efectiva de conflictos, a través de la enseñanza de estrategias y habilidades sociales y de mediación en conflictos. Por otro lado, la mediación escolar permite el fomento de un clima socioafectivo que permite el encuentro interpersonal.

Sin embargo, no toda situación en donde se presenta un desacuerdo requiere de un proceso de mediación, este solo es necesario y pertinente en las siguientes situaciones:

La mediación está indicada solo en aquellas situaciones de conflicto donde se puede negociar, pero no en casos de violencia, abuso, acoso, puesto que en las relaciones de víctima-victimario la mediación es imposible, pues son situaciones que van en contra del bienestar emocional y personal de los involucrados. La mediación es un proceso de apoyo en situaciones donde la reciprocidad es real o simbólica y la violencia no lo es.

La mediación, como todo proceso, cuanta con unas etapas o fases para que sea efectivo, de acuerdo a Torrego (2001), se pueden resumir en la siguiente tabla:

FASES DE MEDIACIÓN: OBJETIVOS Y DESARROLLO

| FASES | OBJETIVO | FORMA DE DESARROLLARLA POR EL EQUIPO MEDIADOR |

| PREMEDIACIÓN Fase previa a la mediación propiamente dicha. |

Crear condiciones que faciliten el acceso a la mediación. |

Actuación de los mediadores:

Determinar si:

|

|

PRESENTACIÓN DE LAS REGLAS DEL JUEGO Quiénes somos. Cómo va a ser el proceso

|

Crear confianza en el proceso

|

Actuación de los mediadores:

|

| CUÉNTAME Qué ha pasado |

Poder exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos. |

Actuación de los mediadores

|

| ACLARAR EL PROBLEMA Dónde estamos | Identificar en qué consiste el conflicto y consensuar los temas más importantes para las partes |

Actuación de los mediadores:

|

| PROPONER SOLUCIONES Cómo salimos | Tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo |

Actuación de los mediadores:

|

| LLEGAR A UN ACUERDO Quién hace qué, cómo, cuándo y dónde. | Evaluar las propuestas, ventajas y dificultades de cada una y llegar a un acuerdo. |

Actuación de los mediadores:

|

(Adaptado de Torrego, Juan Carlos: Mediación de conflictos en Instituciones educativas, Narcea SA de Ediciones, Madrid, 2001).

Finalmente, se presentan algunas de las acciones que lleva a cabo el equipo o persona a cargo del proceso de mediación:

1. Incentiva la participación y expresión de las partes en primera persona (me siento mal porque… considero importante que… pienso que…).

2. Insiste en que el problema lo tiene que exponer una parte a la otra, aun cuando sea conocido por ambas partes.

3. Enfatiza en el respeto mutuo, independientemente de los desacuerdos.

4. Promueve la expresión de sentimientos de las dos partes.

5. Orienta el diálogo y lo centran en lo realmente importante para llegar a acuerdos.

6. Reelabora el problema para que las partes puedan escucharlo.

7. No da soluciones, invita a las partes a proponerlas.

8. Resume los acuerdos e insiste en la concreción de acciones específicas por cada una de las partes.

9. Establece un cronograma para revisar el cumplimiento de los acuerdos.

![]() Recuerda Realizar las Actividades de la Unidad

Recuerda Realizar las Actividades de la Unidad

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial 4.0