1.1 Esencia de la investigación cualitativa[1]

Recuperado de: Creative commons (CC)

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.

Desde esta perspectiva: ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa?

Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el “terreno que estamos pisando”. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber al menos dónde radica tal cultura, su antigüedad, sus características esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximado de su población, etc.) y qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento de que la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta.

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo suele incluir:

- Los objetivos

- Las preguntas de investigación

- La justificación y la viabilidad

- Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema

- La definición inicial del ambiente o contexto.

Los objetivos de investigación expresan la intención principal del estudio en una o varias oraciones. Se plasma lo que se pretende conocer con el estudio.

1.2 Diseños de la investigación cualitativa

Recuperado de: Creative Commons (CC)

La clasificación de los diseños se incluyen los siguientes diseños genéricos: a) Teoría fundamentada, b) Diseños etnográficos, c) Diseños narrativos y d) Diseños de investigación-acción.

1.2.1 Diseños de teoría fundamentada

Recuperado de: Creative commons (CC)

Según Glaser y Strauss (1967) menciona que la teoría fundamentada se distingue de la “teoría formal”, porque tiene una perspectiva mayor.

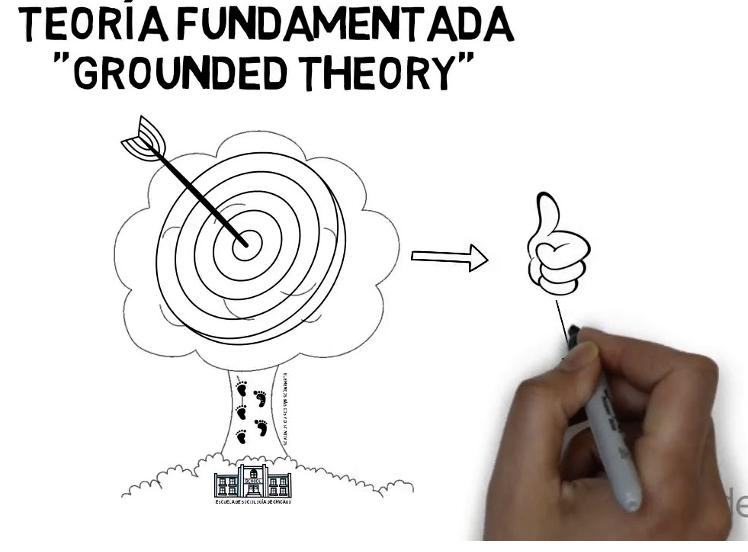

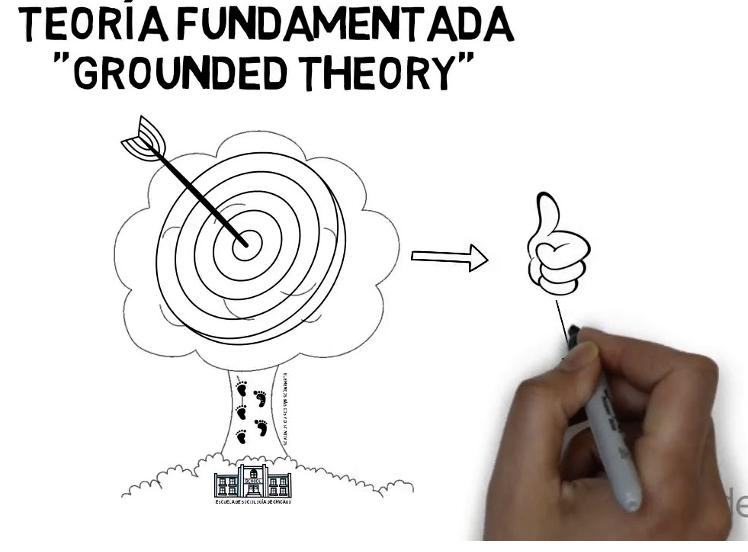

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de teorías sustantivas en comparación con teorías formales.

Recuperado de: Creative Commons (CC) Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las teorías sustantivas son de naturaleza “local” y se vinculan con alguna situación o un contexto particular.

Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno.

Sobre la teoría fundamentada se puede decir:

Recuperado de: Creative Commons (CC) Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell

Según los esquemas, la teoría fundamentada debe desglosar la información relevante dentro del proceso de investigación,

Los autores Glaser y Strauss (2001) direccionaron la teoría fundamentada hacia un único diseño, no obstante, se presentaron diferencias conceptuales que llevaron a generar dos tipos de diseños explicados a continuación:

1.2.1.1 Diseño Sistemático

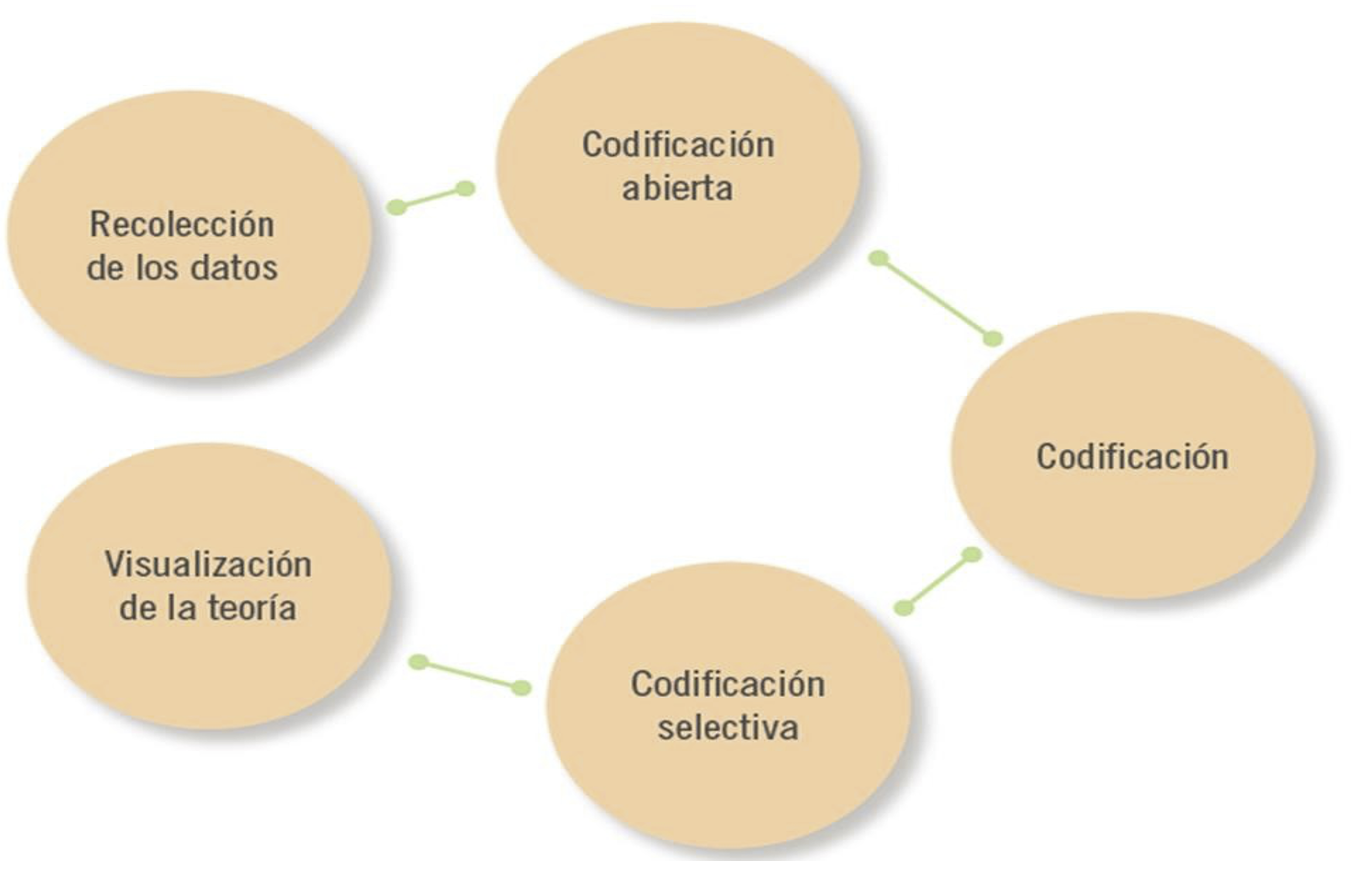

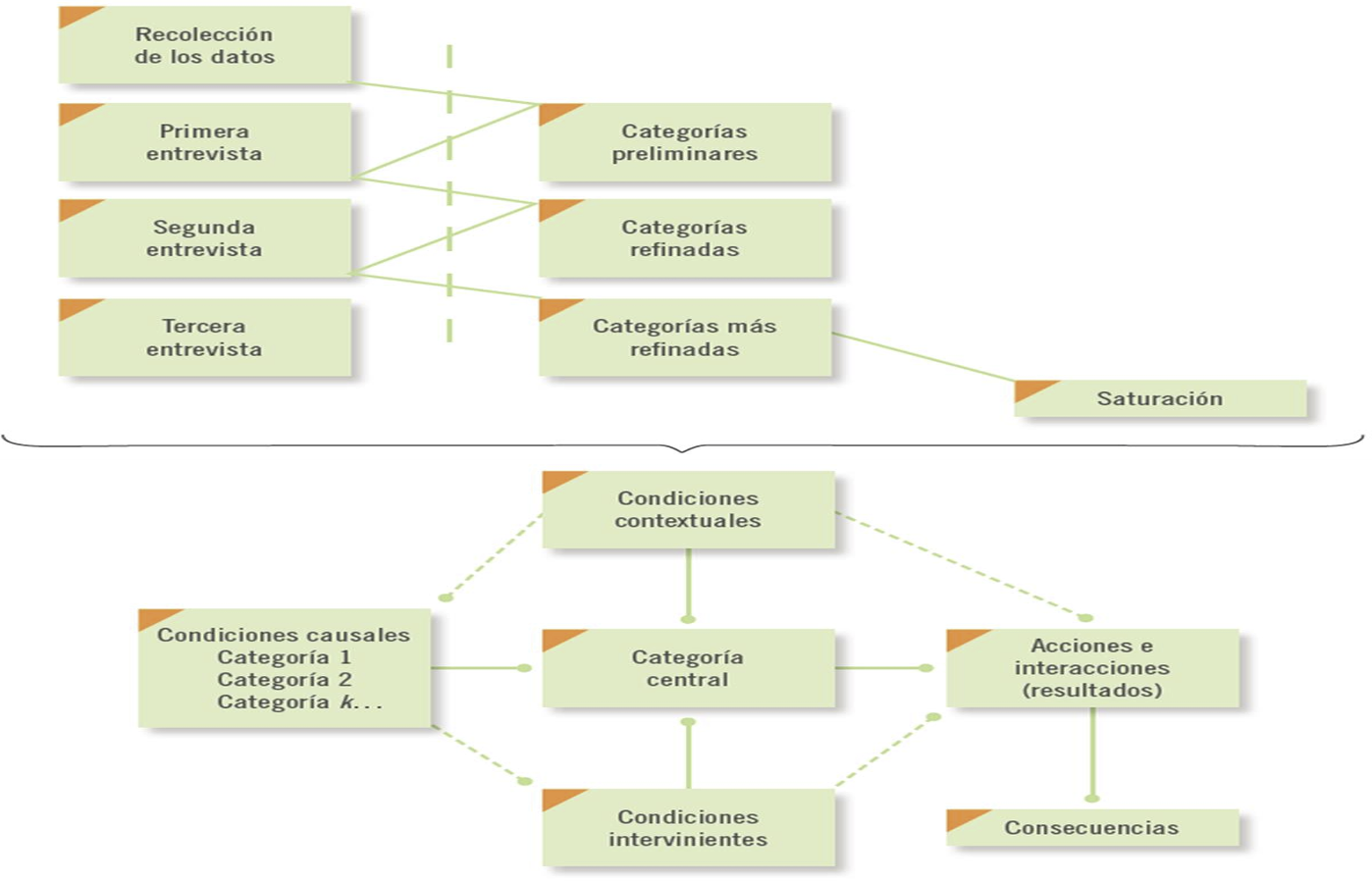

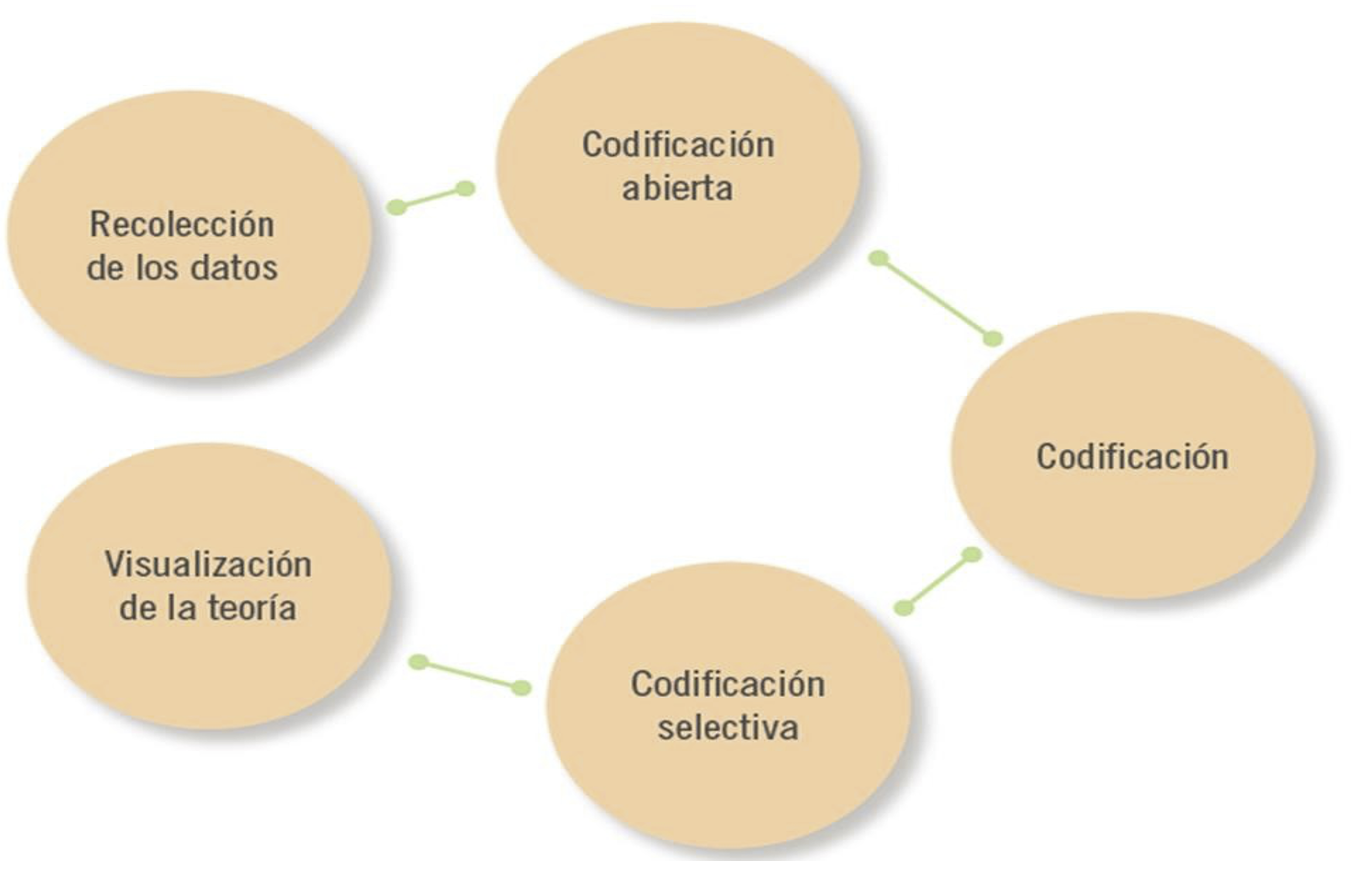

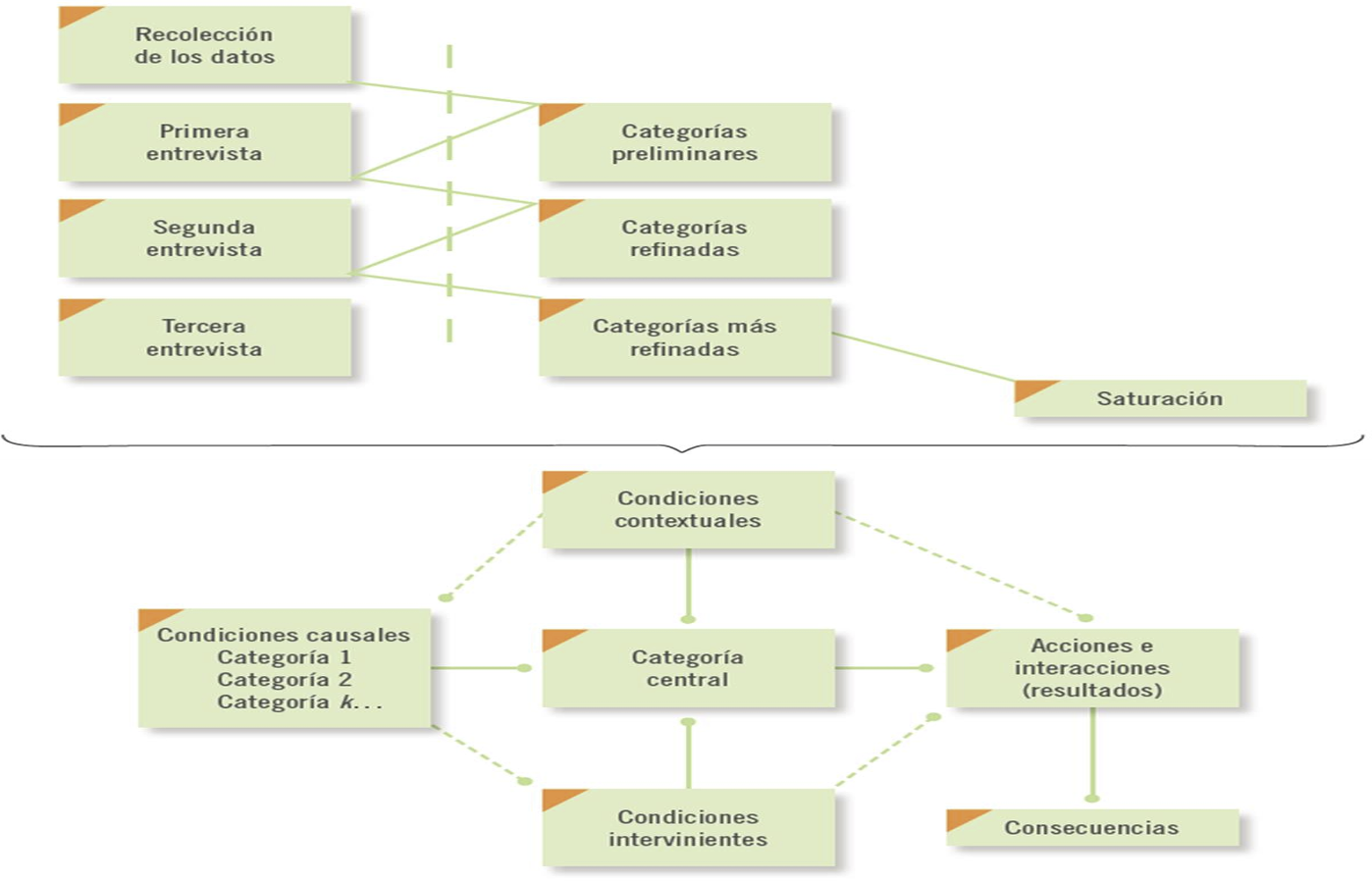

Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss (2007) como se puede ver en la figura, cuenta con cinco (5) pasos:

Fuente: Metodología de la investigación (2006)

1.2.1.2 Codificación abierta

En esta codificación el investigador revisa todos los segmentos del material para analizar y genera —por comparación constante— categorías iniciales de significado. Elimina así la redundancia y desarrolla evidencia para las categorías (sube de nivel de abstracción). Las categorías se basan en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, anotaciones y demás datos). Las categorías tienen propiedades representadas por subcategorías, las cuales son codificadas (las subcategorías proveen detalles de cada categoría).[2]

1.2.1.3 Codificación axial

De todas las categorías codificadas de manera abierta, el investigador selecciona la que considera más importante y la posiciona en el centro del proceso que se encuentra en exploración (se le denomina categoría central o fenómeno clave).

Es importante tener en cuenta que las investigaciones de teoría fundamentada contienen una codificación especifica denominada paradigma codificado que unifica todos los elementos a investigar.

Proceso y resultado de investigaciones basadas en el paradigma fundamentado. (La línea punteada significa una influencia potencial, puede darse o no).

Fuente: Metodología de la investigación (2006)

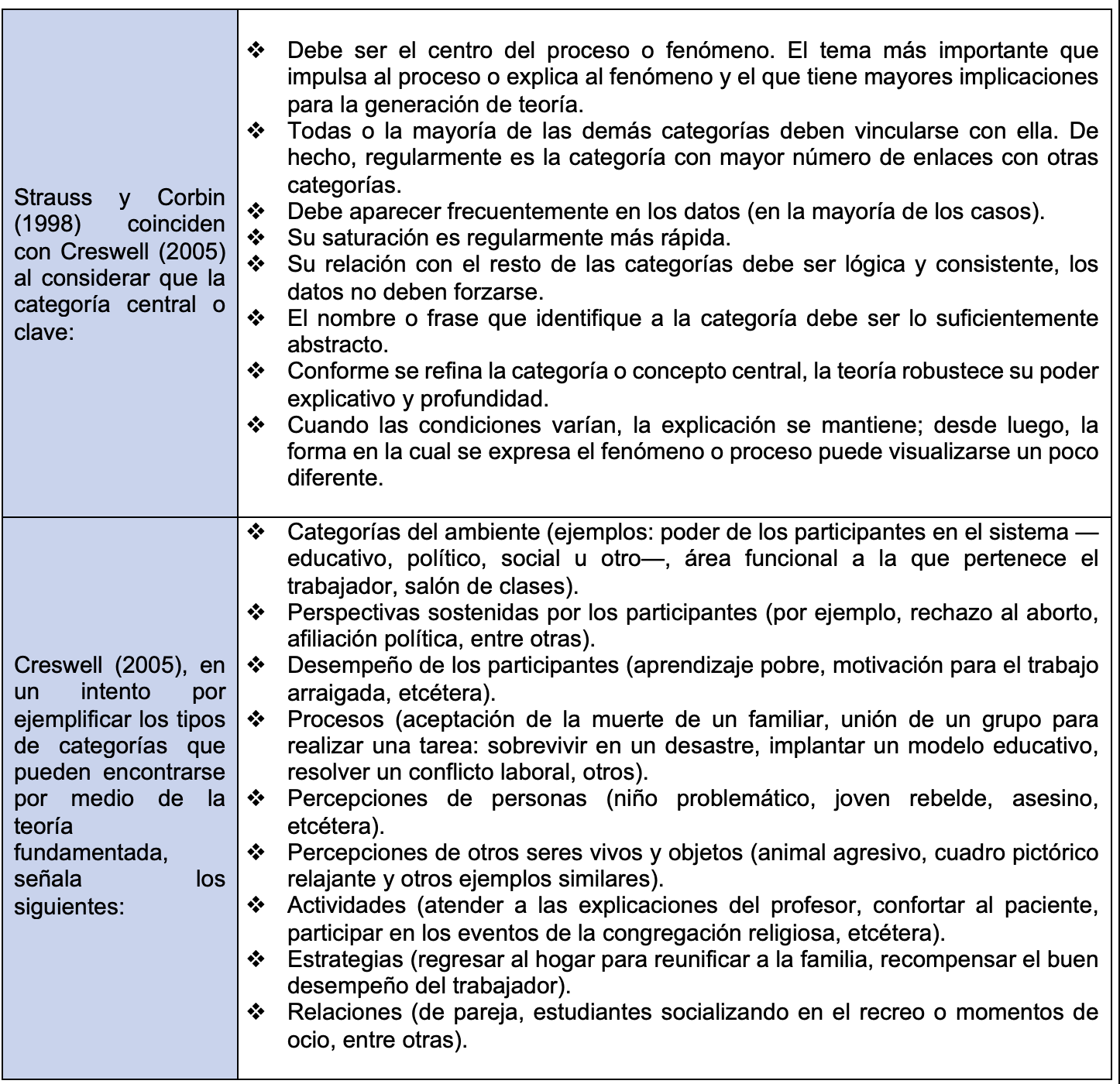

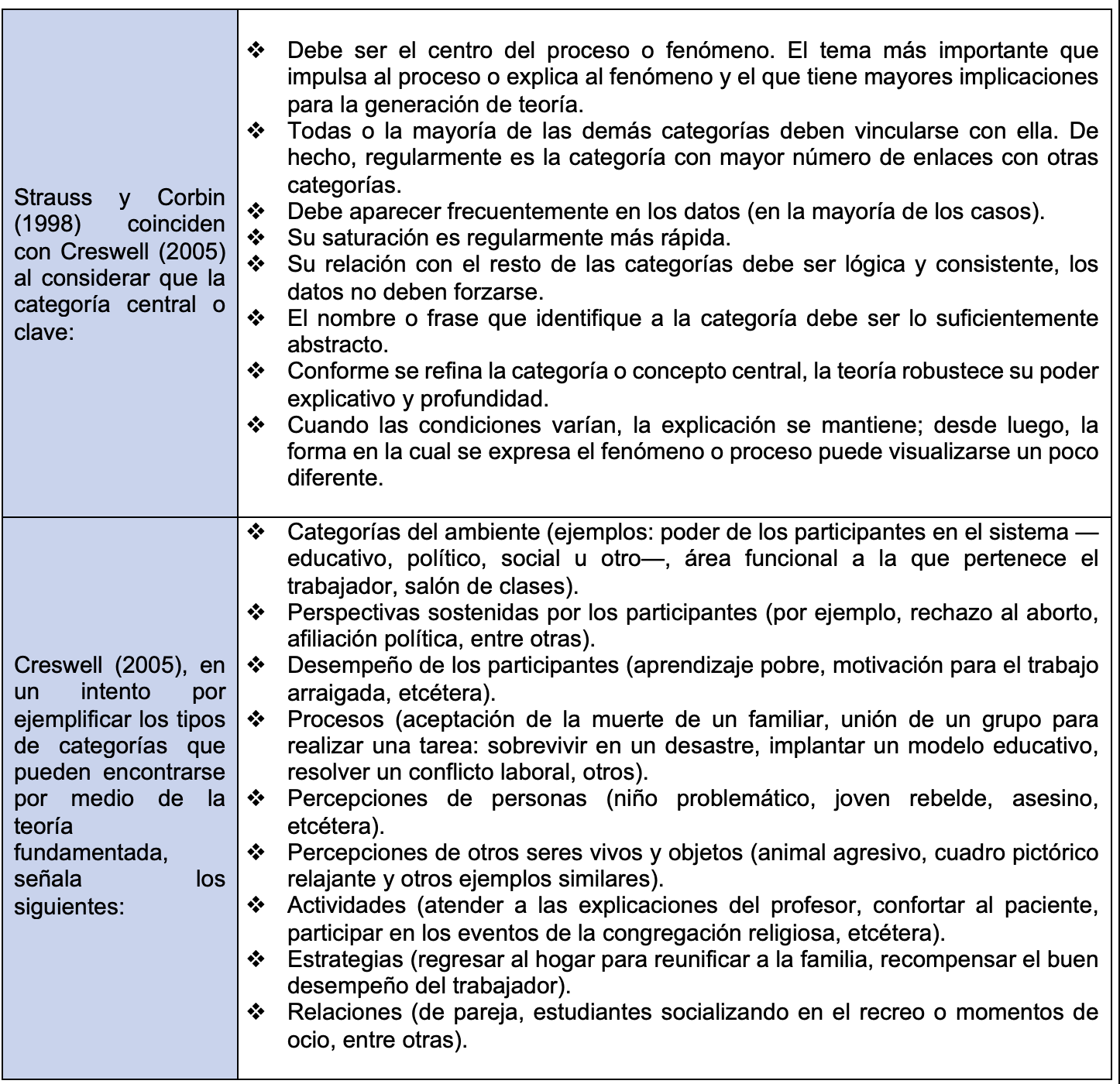

En este sentido, al hablar de categorías[3]:

Las categorías son “temas” de información básica identificados en los datos para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia. Como podemos apreciar, la teoría fundamentada es muy útil para comprender procesos educativos, psicológicos, sociales y otros similares, ya que identifica a los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes involucrados. El producto (diagrama o modelo) emergente es una propuesta teórica que explica tal proceso o fenómeno, así:

Strauss y Corbin (1998) coinciden con Creswell (2005) al considerar que la categoría central o clave:

- Debe ser el centro del proceso o fenómeno. El tema más importante que impulsa al proceso o explica al fenómeno y el que tiene mayores implicaciones para la generación de teoría.

- Todas o la mayoría de las demás categorías deben vincularse con ella. De hecho, regularmente es la categoría con mayor número de enlaces con otras categorías.

- Debe aparecer frecuentemente en los datos (en la mayoría de los casos).

- Su saturación es regularmente más rápida.

- Su relación con el resto de las categorías debe ser lógica y consistente, los datos no deben forzarse.

- El nombre o frase que identifique a la categoría debe ser lo suficientemente abstracto.

- Conforme se refina la categoría o concepto central, la teoría robustece su poder explicativo y profundidad.

- Cuando las condiciones varían, la explicación se mantiene; desde luego, la forma en la cual se expresa el fenómeno o proceso puede visualizarse un poco diferente.

Creswell (2005), en un intento por ejemplificar los tipos de categorías que pueden encontrarse por medio de la teoría fundamentada, señala los siguientes:

- Categorías del ambiente (ejemplos: poder de los participantes en el sistema — educativo, político, social u otro—, área funcional a la que pertenece el trabajador, salón de clases).

- Perspectivas sostenidas por los participantes (por ejemplo, rechazo al aborto, afiliación política, entre otras).

- Desempeño de los participantes (aprendizaje pobre, motivación para el trabajo arraigada, etcétera).

- Procesos (aceptación de la muerte de un familiar, unión de un grupo para realizar una tarea: sobrevivir en un desastre, implantar un modelo educativo, resolver un conflicto laboral, otros).

- Percepciones de personas (niño problemático, joven rebelde, asesino, etcétera).

- Percepciones de otros seres vivos y objetos (animal agresivo, cuadro pictórico relajante y otros ejemplos similares).

- Actividades (atender a las explicaciones del profesor, confortar al paciente, participar en los eventos de la congregación religiosa, etcétera).

- Estrategias (regresar al hogar para reunificar a la familia, recompensar el buen desempeño del trabajador).

- Relaciones (de pareja, estudiantes socializando en el recreo o momentos de ocio, entre otras).

Recuperado de: Creative Commons (CC)

1.2.1.4 Codificación selectiva[4]

Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades o segmentos y los compara con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación también surgen hipótesis (propuestas teóricas) que establecen las relaciones entre categorías o temas. Así, se obtiene el sentido de entendimiento.

Al final, se escribe una historia o narración que vincule las categorías y describa el proceso o fenómeno. Se pueden utilizar las típicas herramientas de análisis cualitativo (mapas, matrices, etcétera). Como ya se dijo, la teoría resultante es de alcance medio (regularmente su aplicación no es amplia), pero posee una elevada capacidad de explicación para el conjunto de los datos recolectados.

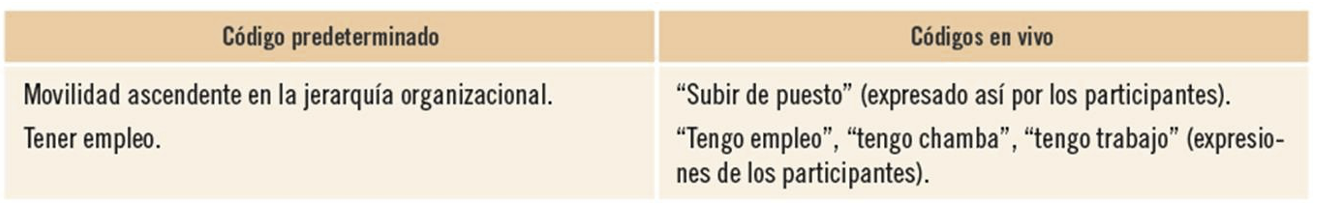

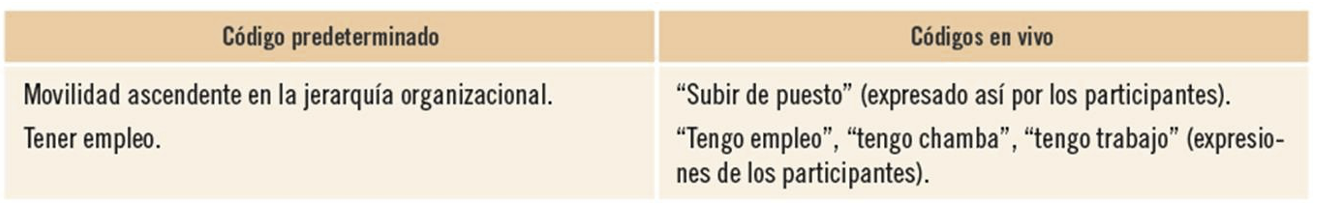

En la teoría fundamentada es común usar “códigos en vivo” (que recordemos son etiquetas para las categorías constituidas por pasajes, frases o palabras exactas de los participantes o notas de observación, más que el lenguaje preconcebido del investigador). Ejemplos de códigos en vivo serían los que se muestran a continuación:

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Finalmente, con esta información se crean los capítulos de resultados y conclusiones que permiten conocer el alcance de la investigación.

1.2.2 Diseño etnográfico [5]

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades (Patton, 2002; McLeod y Thomson, 2009). Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos). La etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural (Creswell, 2009).

Álvarez-Gayou (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas.

Dentro de los diseños etnográficos, es necesario relacionar algunos elementos de estudios relacionados con la cultura o comportamientos se permita investigar a una comunidad en específico.

1.2.2.1 Clasificación de los diseños etnográficos[6]

Según Creswell (2005)

1. Diseños “realistas” o mixtos. Estos diseños tienen un sentido parcialmente positivista. Se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la cultura, comunidad o grupo de ciertas categorías (algunas preconcebidas antes del ingreso al campo y otras no, estas últimas emergerán del trabajo en el campo). Al final, se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos.

Por ejemplo, si una de las categorías de interés en el estudio fue la emigración, se proporcionan:

- Cifras de emigración (número de emigrantes y sus edades, género, nivel socioeconómico y otros datos demográficos; promedios de actos de emigración mensual, semestral y anual; razones de la emigración, etc.).

- Conceptos cualitativos (significado de emigrar, experiencias de emigración, sentimientos que se desarrollan en el migrante, etc.). El investigador debe evitar introducir sus sesgos. Los datos cualitativos se recogen con instrumentos semiestructurados y estructurados.

2. Diseños críticos. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados de la sociedad o de una cultura (por ejemplo, una investigación en ciertas escuelas que discriminan a estudiantes por su origen étnico y esto provoca situaciones inequitativas). Analizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales, como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad. Pretenden esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia.

El etnógrafo debe estar consciente de su propia posición ideológica y mantenerse reflexivo para incluir todas las “voces y expresiones” de la cultura (Creswell, 2005). En el reporte se diferencia con claridad lo que manifiestan los participantes y lo que interpreta el investigador. Algunos estudios denominados “feministas” podrían enmarcarse en esta clase de diseños etnográficos (por ejemplo, investigaciones sobre la opresión a la mujer en un entorno laboral). En los diseños críticos no se predeterminan categorías, pero sí temas de inequidad, injusticia y emancipación.

3. Diseños “clásicos”. Se trata de una modalidad típicamente cualitativa en la cual se analizan temas culturales y las categorías son inducidas durante el trabajo de campo. El ámbito de investigación puede ser un grupo, una colectividad, una comunidad en la que sus miembros compartan una cultura determinada (forma de vida, creencias comunes, posiciones ideológicas, ritos, valores, símbolos, prácticas e ideas; tanto implícitas o subyacentes como explícitas o manifiestas). Así mismo, en este diseño se consideran casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras sociales.

4. Diseños micro etnográficos (Creswell, 2005). Se centran en un aspecto de la cultura (por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una firma de asesoría legal).

5. Estudios de casos culturales. Consideran a una cultura de manera holística (completa).

6. Metaetnografía. Revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008).

En los diseños etnográficos, el investigador reflexiona sobre puntos como los siguientes:

¿qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo(a) distinguen de otros(as)?, ¿cómo es su estructura?, ¿qué reglas regulan su operación?, ¿qué creencias comparten?, ¿qué patrones de conducta muestran?, ¿cómo ocurren las interacciones?, ¿cuáles son sus condiciones de vida, costumbres, mitos y ritos

¿qué procesos son centrales para el grupo o comunidad?, ¿cuáles sus productos culturales?, etcétera.

El investigador normalmente es un observador completamente participante (convive con el grupo o vive en la comunidad) y pasa largos periodos inmerso en el ambiente o campo. Debe irse convirtiendo gradualmente en un miembro más de éste (comer lo mismo que todos, vivir en una típica casa de la comunidad, comprar donde lo hace la mayoría, etc.).

Así mismo, utiliza diversas herramientas para recolectar sus datos culturales: observación, entrevistas, grupos de enfoque, historias de vida, obtención de documentos, materiales y artefactos; redes semánticas, técnicas proyectivas y autorreflexión. Va interpretando lo que percibe, siente y vive. Su observación inicial es general y luego comienza a enfocarse en ciertos aspectos culturales. Ofrece descripciones detalladas del sitio, los miembros del grupo o comunidad, sus estructuras y procesos, y las categorías y temas culturales.

1.3 Diseños narrativos[7]

Recuperado de: Creative Commons (CC)

En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas. Creswell (2005) señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. Así mismo, provee de un cuadro micro analítico.

Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimonios (que en ocasiones se encuentran en cartas, diarios, artículos en la prensa, grabaciones radiofónicas y televisivas, etcétera).

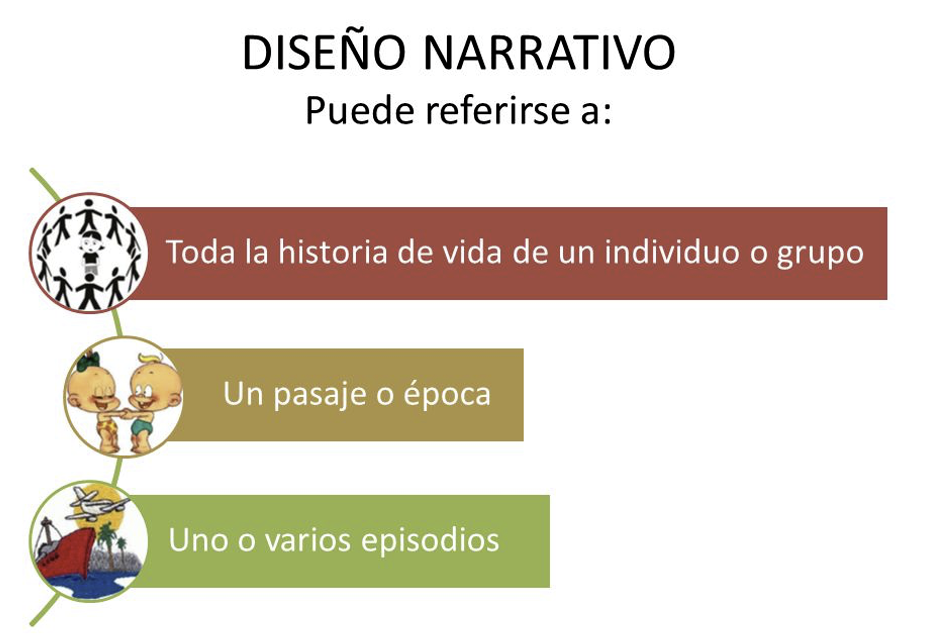

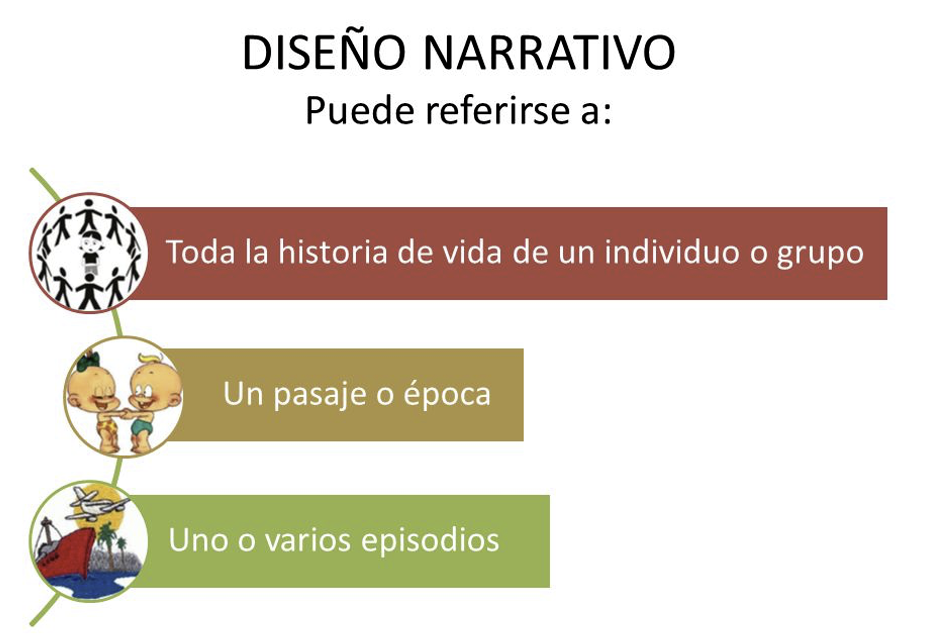

Los diseños narrativos pueden referirse:

- toda la historia de vida de un individuo o grupo,

- un pasaje o época de dicha historia de vida o

- uno o varios episodios.

Un ejemplo de cómo puede resultar un estudio narrativo (sin contener la sistematización de un verdadero diseño de este tipo), lo sería la serie Band of Brothers (Banda o camarilla de hermanos) de 2001, dirigida por David Frankel y Tom Hanks, basada en el libro de Stephen E. Ambrose; que narra las experiencias de un grupo de soldados estadounidenses de la compañía “Easy” (Regimiento de Infantería de Paracaidistas No. 506), durante la Segunda Guerra Mundial.

En estos diseños, más que un marco teórico, se utiliza una perspectiva que provee de estructura para entender al individuo o grupo y escribir la narrativa (se contextualiza la época y el lugar donde vivieron la persona o grupo, o bien, donde ocurrieron los eventos o experiencias). Asimismo, los textos y narraciones orales proveen datos “en bruto” para ser analizados por el investigador y vueltos a narrar en el reporte de la investigación.

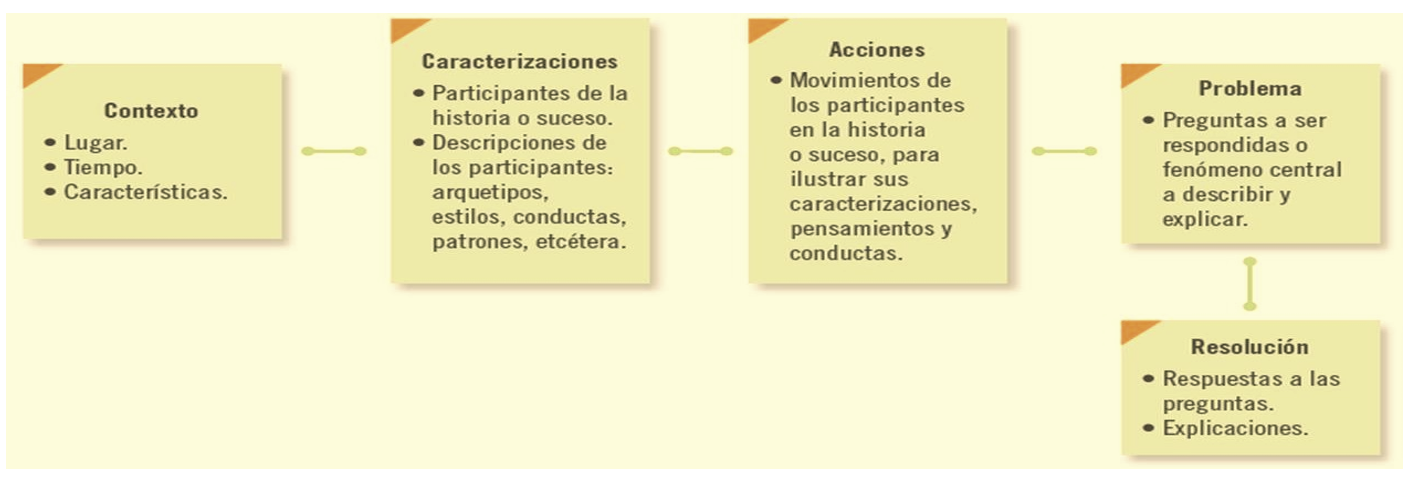

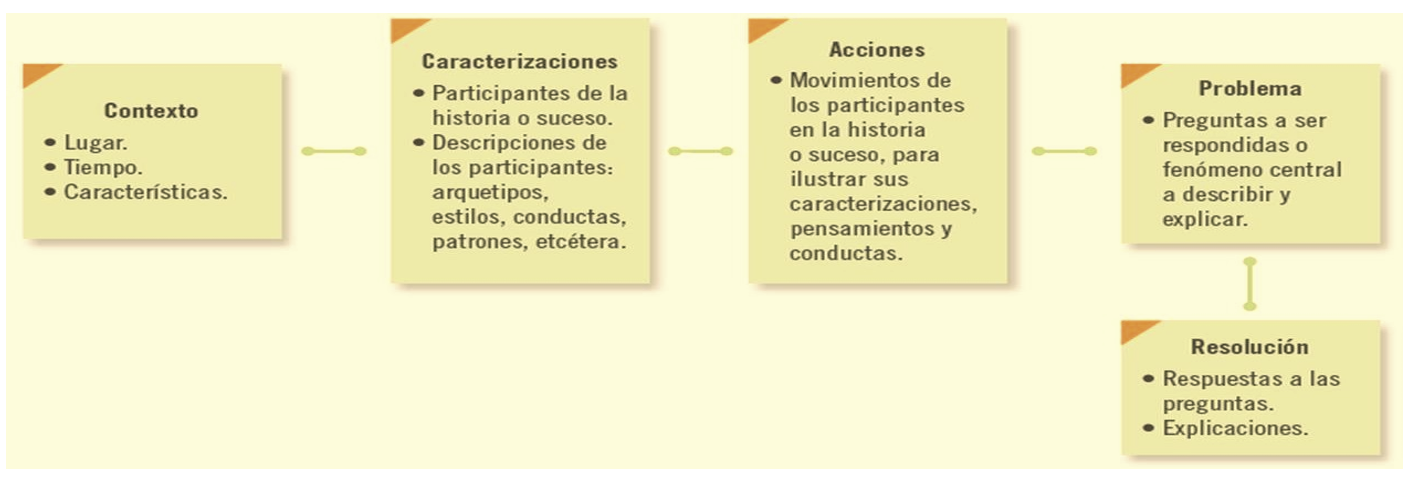

Para seguir una secuencia narrativa se aplica el siguiente esquema:

Secuencia narrativa problema-solución

Fuente: Metodología de la investigación (2010)

Fuente: Metodología de la investigación (2010)

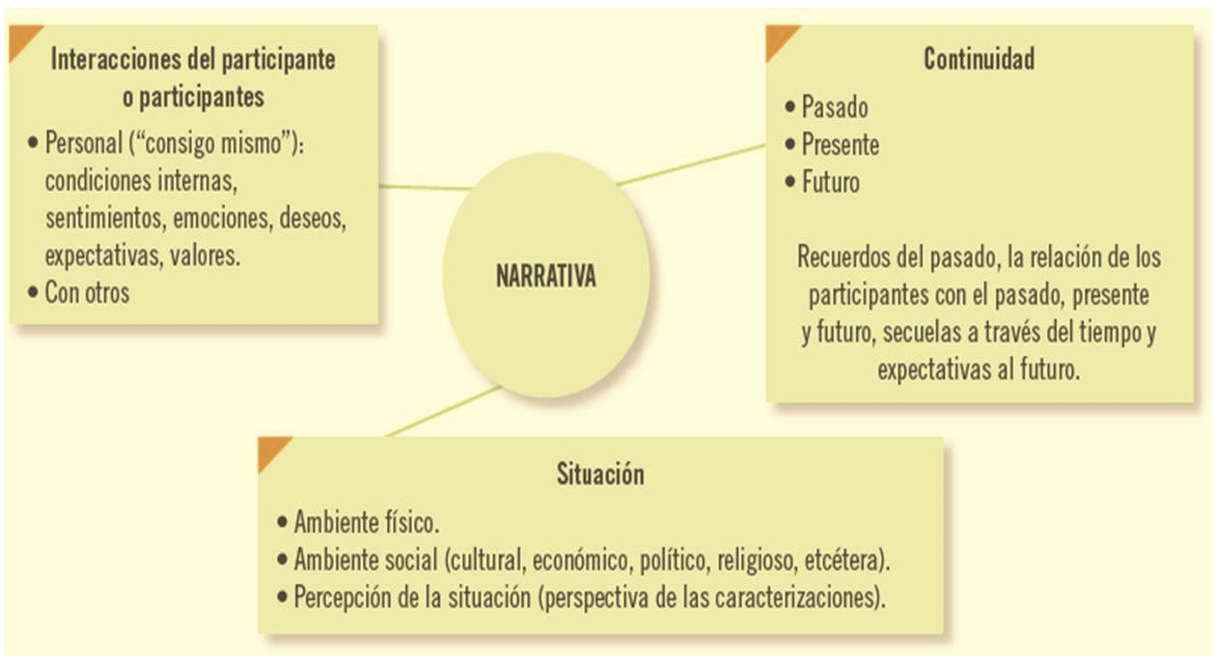

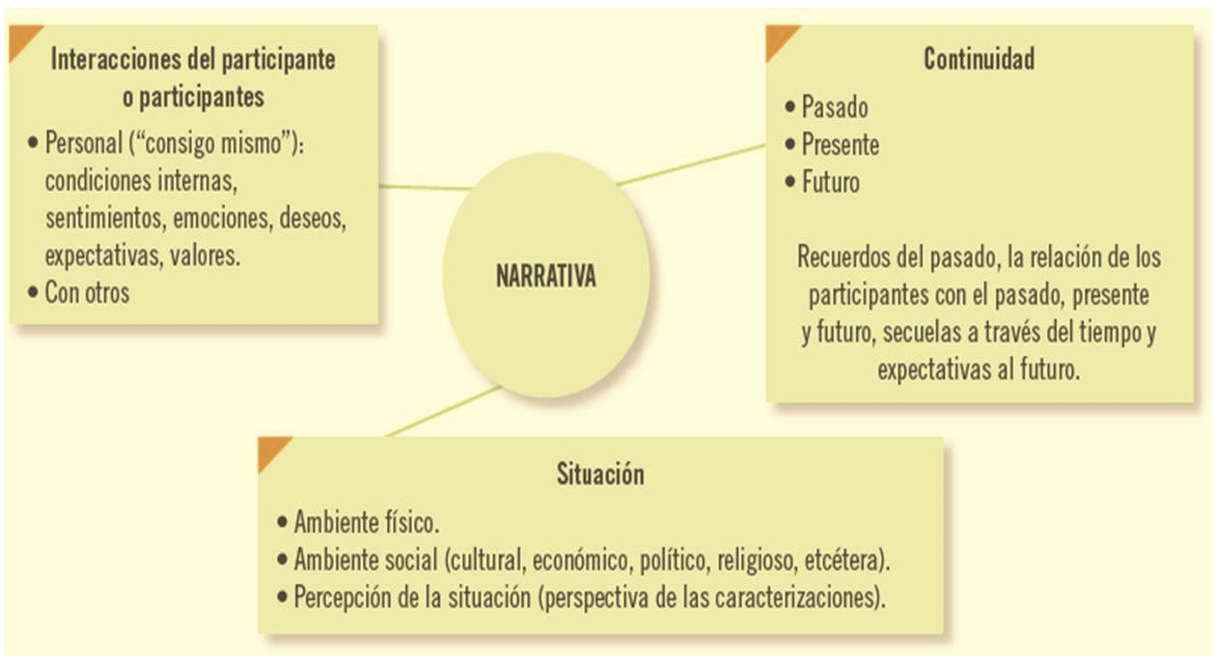

El segundo esquema es la estructura tridimensional. No es una secuencia, sino que se relacionan tres dimensiones narrativas:

Esquema narrativo de estructura tridimensional

Fuente: Metodología de la investigación (2010)

1.4 Diseño de investigación - acción[8]

Recuperado de: Creative Commons (CC)

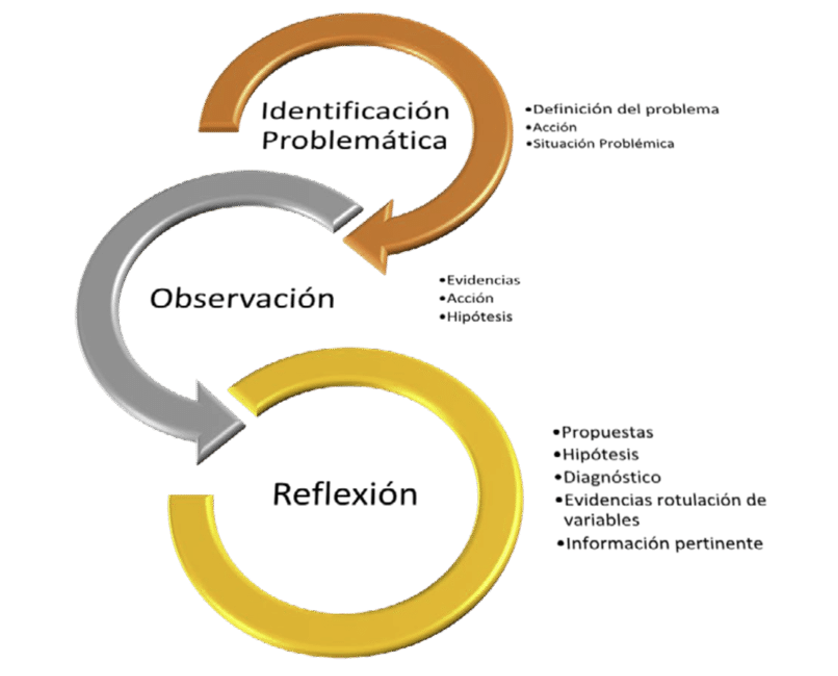

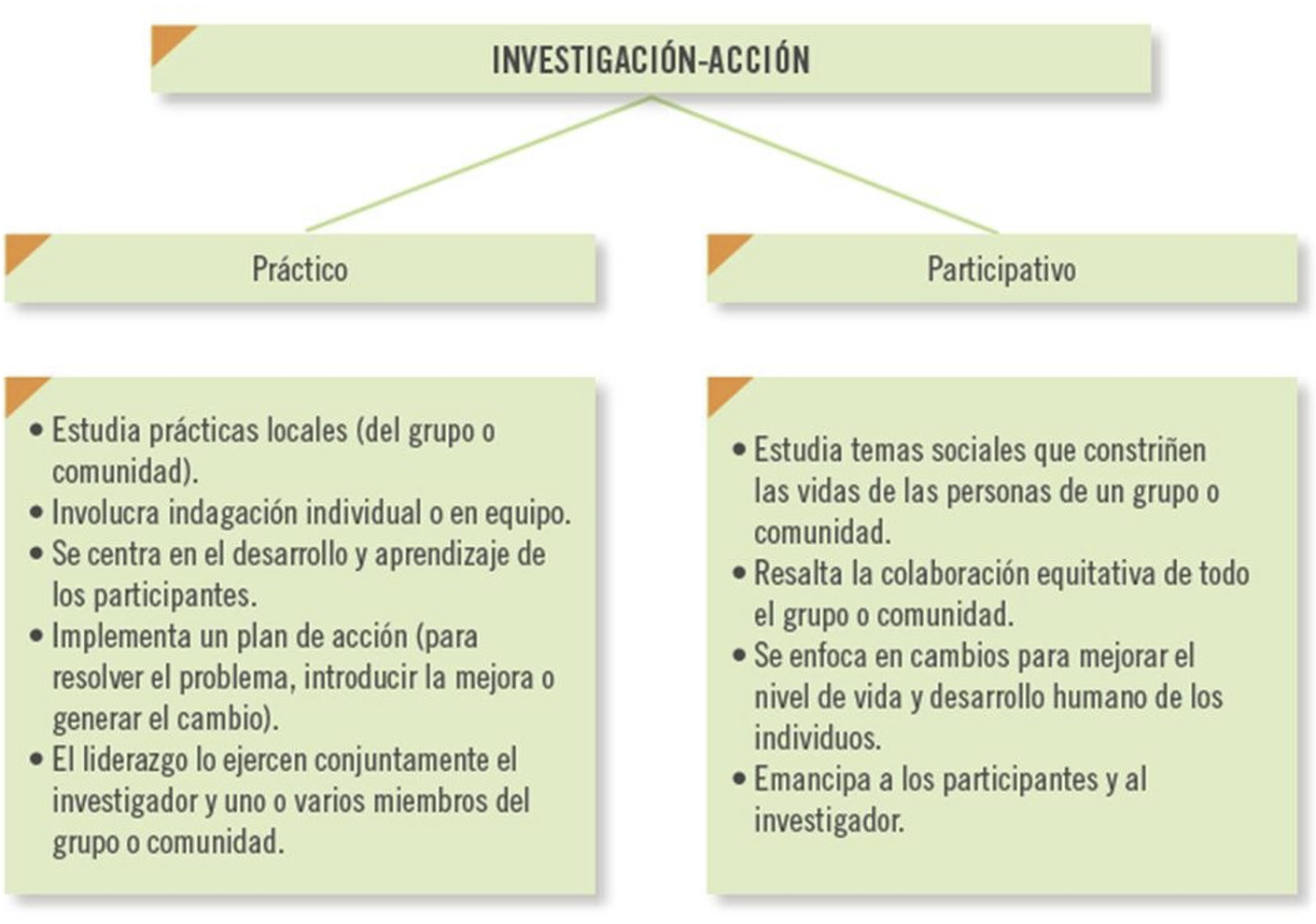

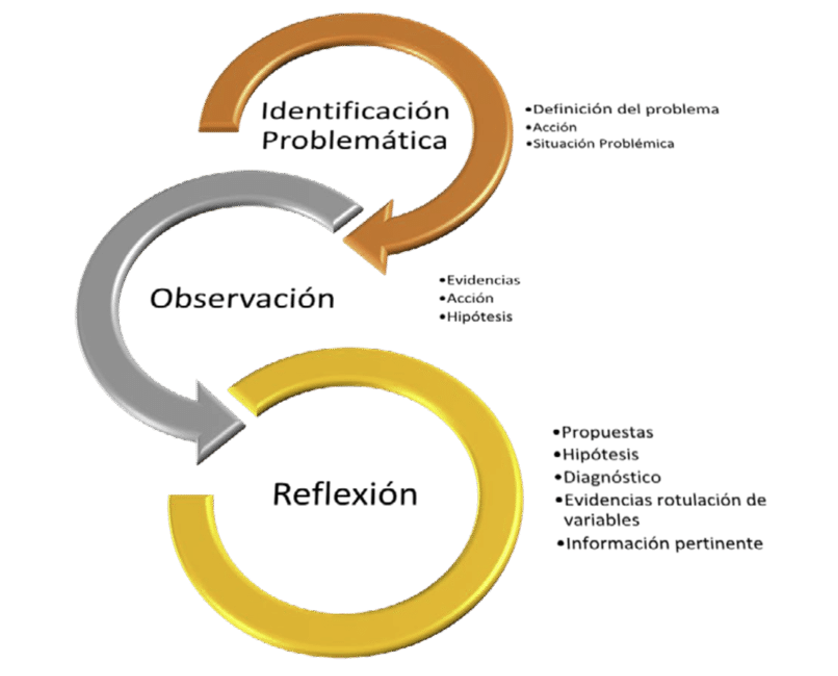

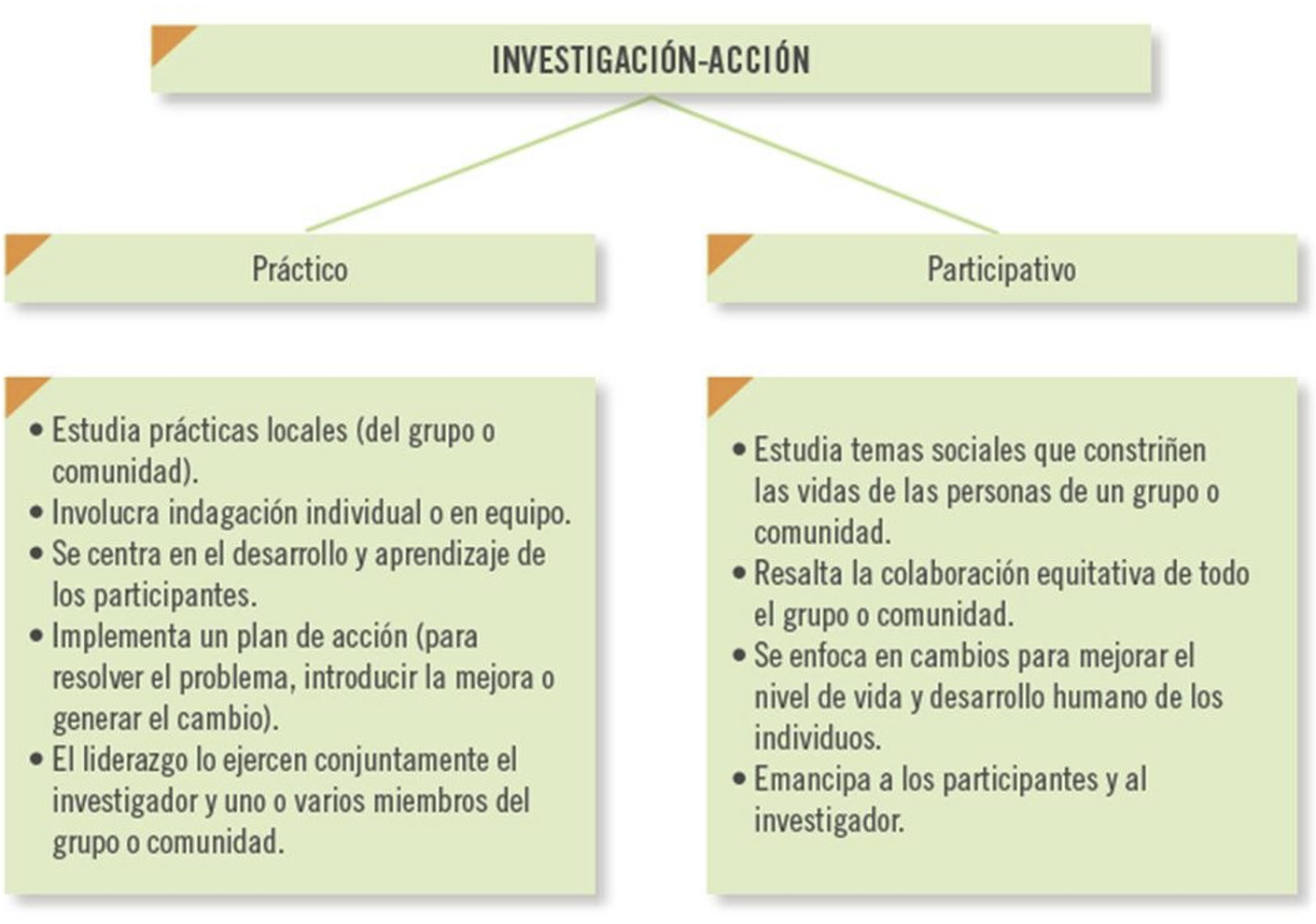

La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009) y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Sandín (2003) señala que la investigación- acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”.

Por su parte, Elliot (1991) conceptúa a la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. Para León y Montero (2002) representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene.

La mayoría de los autores la ubica en los marcos referenciales interpretativo y crítico (Sandín, 2003). McKernan (2001) fundamenta a los diseños de investigación-acción en tres pilares:

Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para abordarlo en un entorno naturalista.

La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en que se encuentran.

La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares epistemológicos.

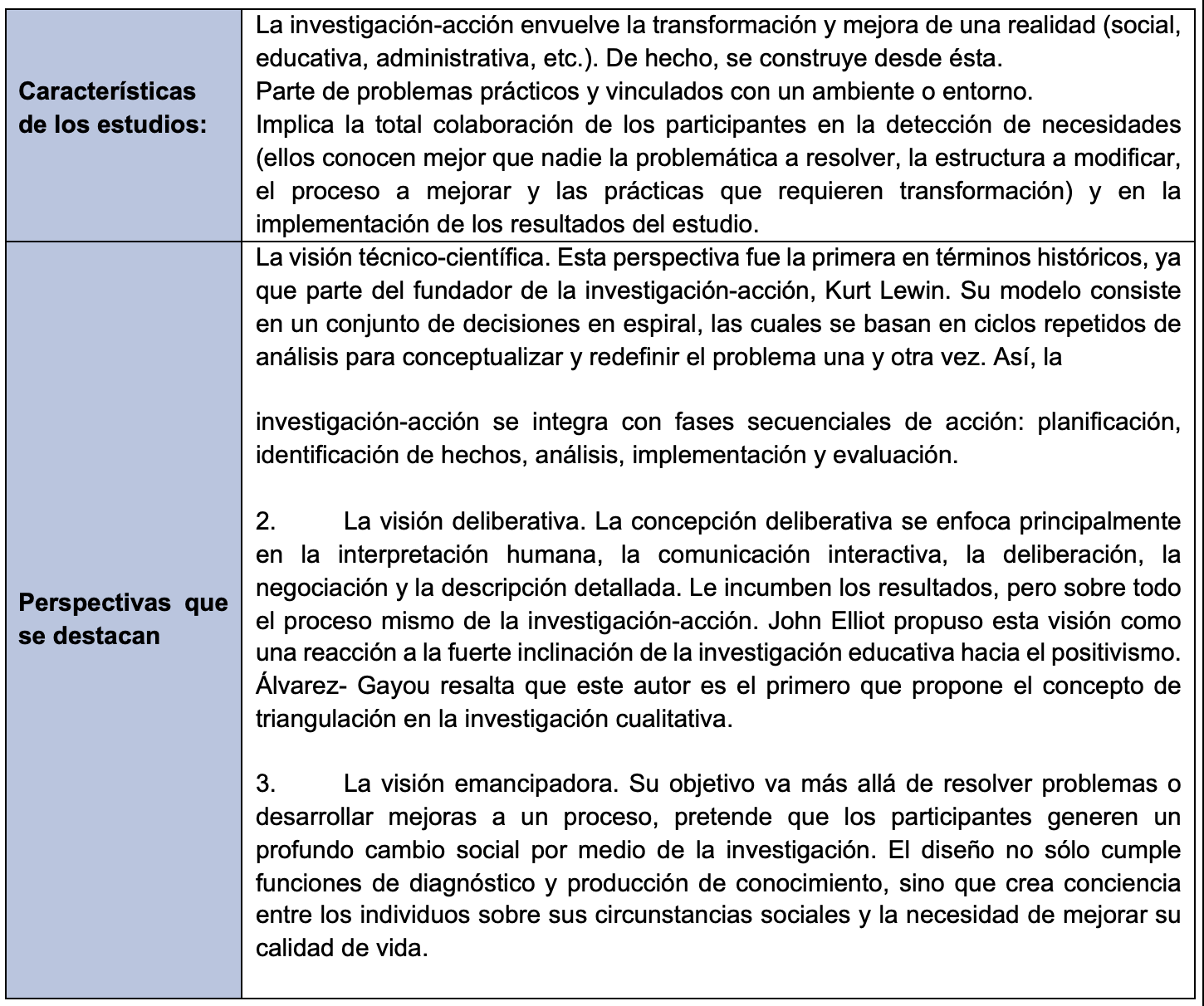

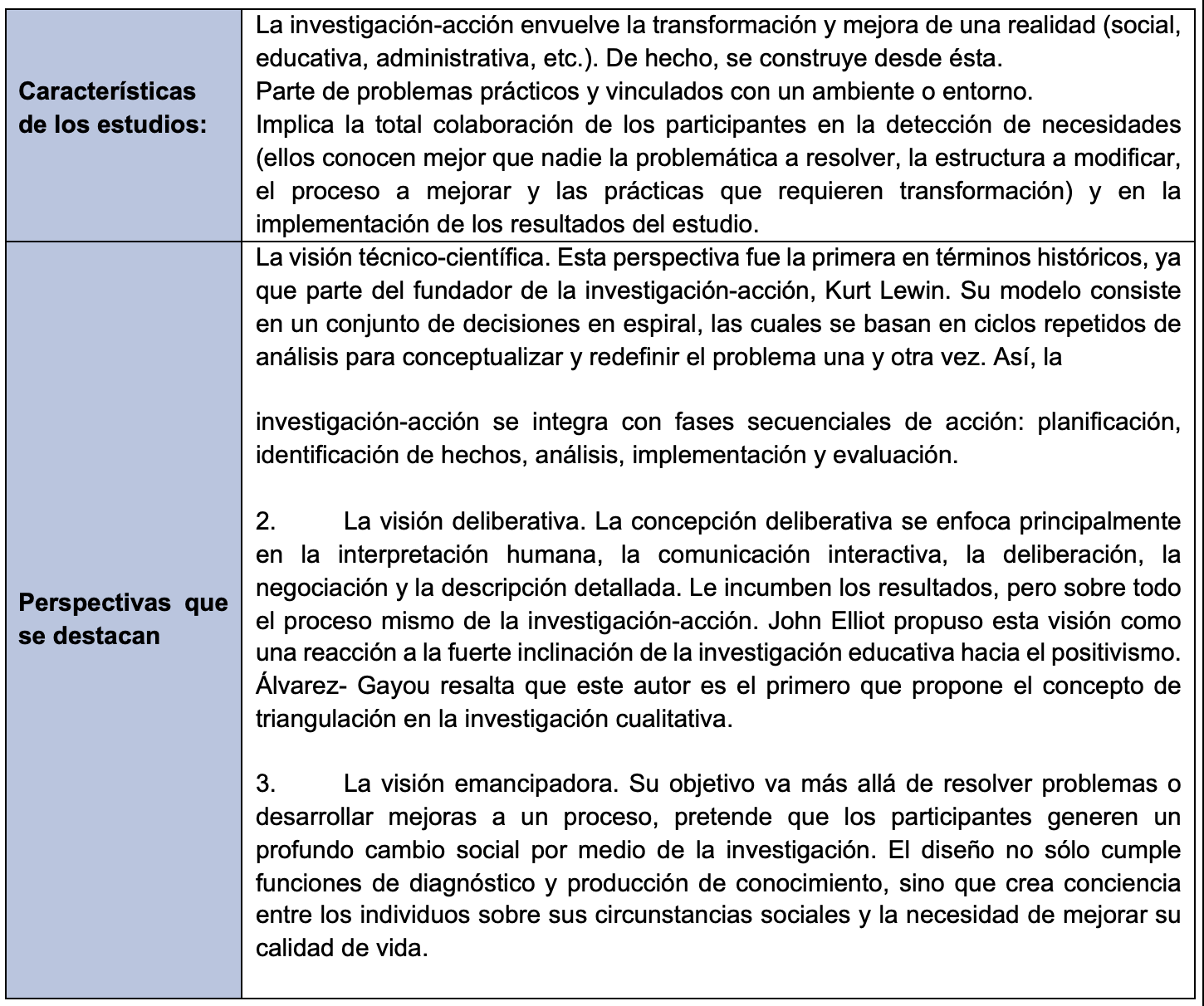

La investigación-acción construye el conocimiento por medio de la práctica (Sandín, 2003). En el siguiente cuadro, se sintetizan algunas características de este diseño:

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Stringer (1999) relaciona el concepto en el siguiente de los que para él significa la investigación-acción es:

Fuente: Metodología de la investigación (2006)

Mertens (2003) señala que:

“El diseño de investigación-acción participativo debe involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la indagación. Este tipo de investigación conjunta la experticia del investigador o investigadora con los conocimientos prácticos, vivencias y habilidades de los participantes. En los diseños de investigación-acción, el investigador y los participantes necesitan interactuar de manera constante con los datos” (p.396)

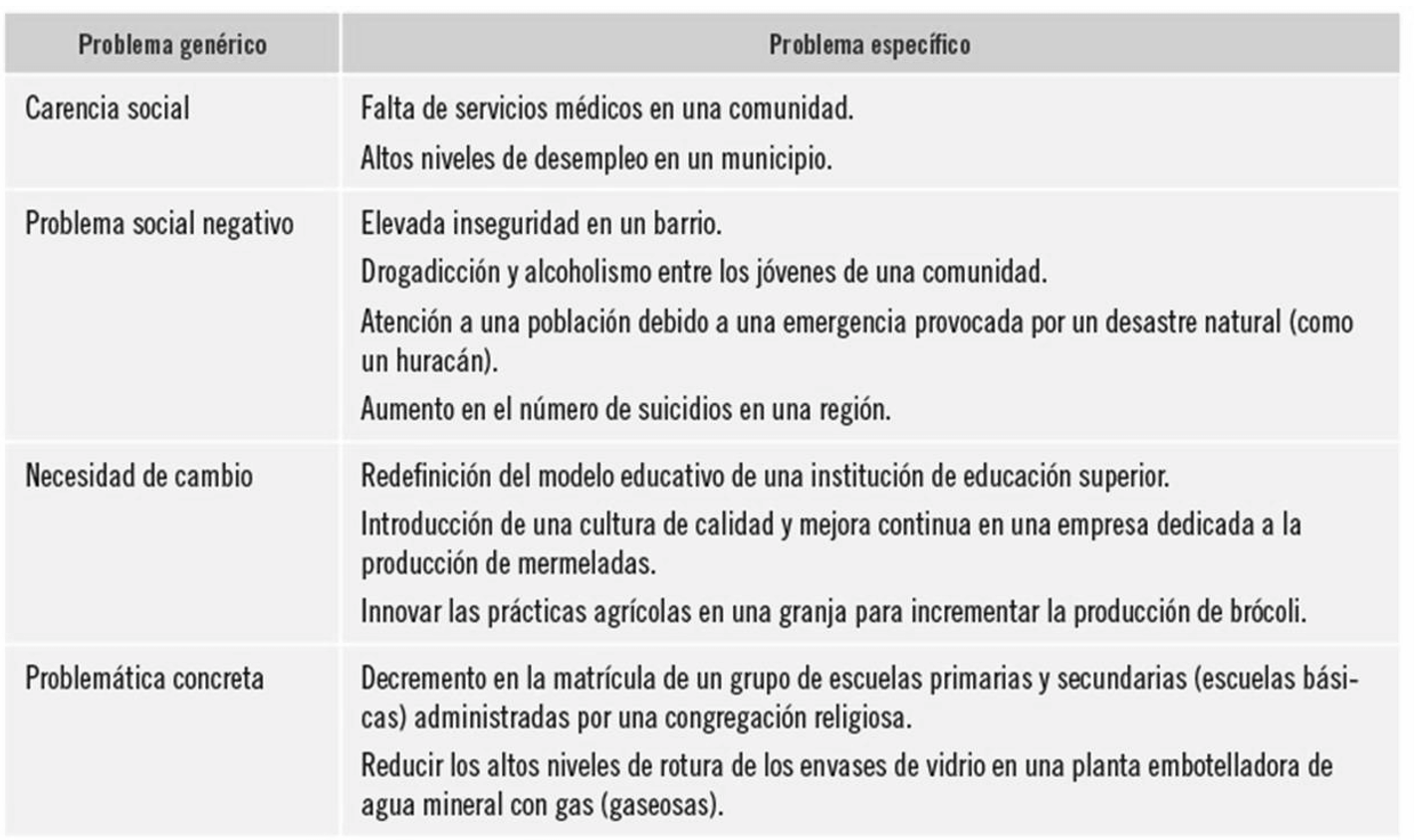

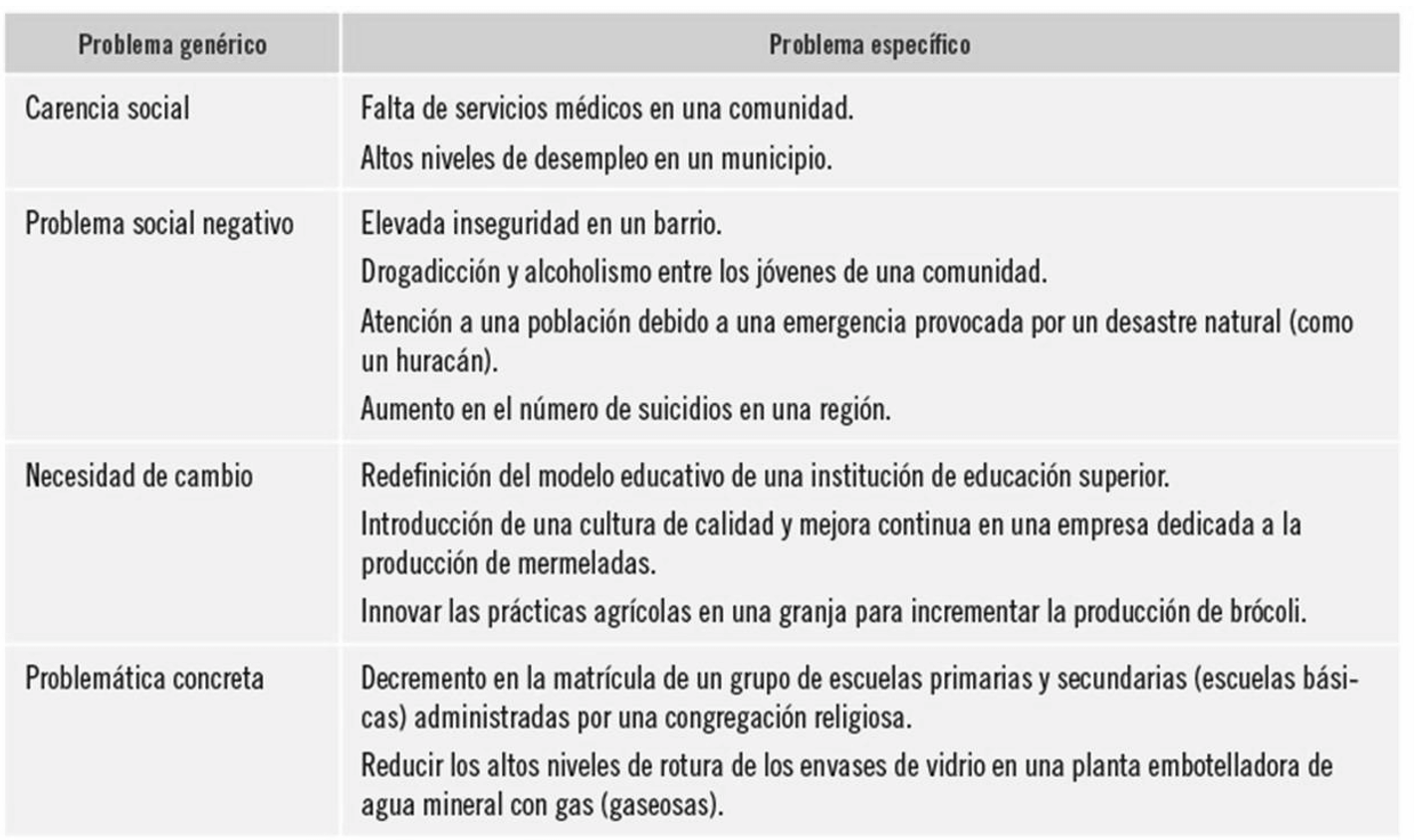

En la siguiente tabla, se muestra la descripción de un problema de investigación con base en el diseño.

Fuente: Metodología de la investigación (2006)

Teniendo clara la problemática, Stringer (1999) indica que es recomendable entrevistar a los principales actores de la investigación, revisar la documentación necesaria que permita argumentar la necesidad de ese proyecto y tener los materiales pertinentes para el desarrollo del mismo.

Como técnicas se pueden usar mapas conceptuales, diagramas, matriz de análisis, organigramas y redes conceptuales que ejemplifiquen visualmente cuál es su enfoque investigativo para el desarrollo de la investigación.

[1] Recuperado de: https://administracionpublicauba.files.wordpress.com/2016/03/hernc3a1ndez-samipieri-cap-12-el-inicio-del-proceso-cualitativo.pdf: Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell

[2] Recuperado de: https://www.slideshare.net/HerbertCosioDueas/i5-diseo-de-investigacion-cualitativa

[3] Recuperado de https://www.studocu.com/cl/document/universidad-nacional-andres-bello/tecnicas-cualitativas/metodologia-de-la-investigacion/4093693

[4] Recuperado de: https://www.docsity.com/es/resumen-metodologia-de-la-investigacion/5119568/(Saved copy

[5] Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009

[6] Recuperado de: https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-tecmilenio/investigacion-avanzada-de-maercados/evidencia-1-investigacion-de-mercado-alondra-carolina-lemus-ugando/12457906

[7] Recuperado de: https://www.coursehero.com/file/p3oarv9/Los-individuos-que-los-conforman-mantienen-interacciones-sobre-una-base-regular

[8] Recuperado de: https://qdoc.tips/download/diseos-de-investigacion-accion-pdf-free.html

Realizar las Actividades de la Unidad

Realizar las Actividades de la Unidad