Saberes Previos o Preguntas Orientadoras

- Neurociencias

- ¿Cómo aprende el cerebro?

2.1 Neuroeducación

Recuperado de: Creative Commons (CC)

La neuroeducación intenta usar los conocimientos basados en la neuroimagen y ofrece tentativas que respondan a la manera de interactuar del cerebro con su contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La neuroeducación se orienta hacia la resolución científica de las preguntas sobre el sustrato neuronal del sistema cognitivo humano. La neuroeducación muestra una nueva mirada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los conocimientos de la neurociencia aplicada. La neuroeducación es aún una ciencia emergente. De esta manera, la neurociencia busca tomar ventaja en educación por los conocimientos actuales del cerebro y tiene dentro de sus desafíos organizar un marco reglado de estudios secuenciales y sistemáticos para llevar a las instituciones educativas. Algunos resultados obtenidos de estudios sobre neuroeducación de aplicabilidad en el aula se han mostrado favorables y son conocidos por la pedagogía clásica. Por lo que es necesario abrir nuevas líneas de investigación neurocientífica con aplicabilidad educativa. En ese sentido se da relevancia al Manual sobre Neuroeducación diseñado por Francisco Mora, que marca una ruta clara en tejer un puente entre la neurociencia básica y su aplicabilidad en la educación, lo que permitiría sincronizar las metodológicas pedagógicas y didácticas de los docentes con las técnicas de aprendizaje de los estudiantes. Es notoria la brecha entre conocimientos neurocientíficos y su aplicación en el aula que conoce muy bien el maestro que está en interacción permanente con los estudiantes en el aula de clases. Por ello, actualmente se habla de un mediador entre expertos en neurociencias y maestros, tratando de fortalecer la figura de neuroeducador.

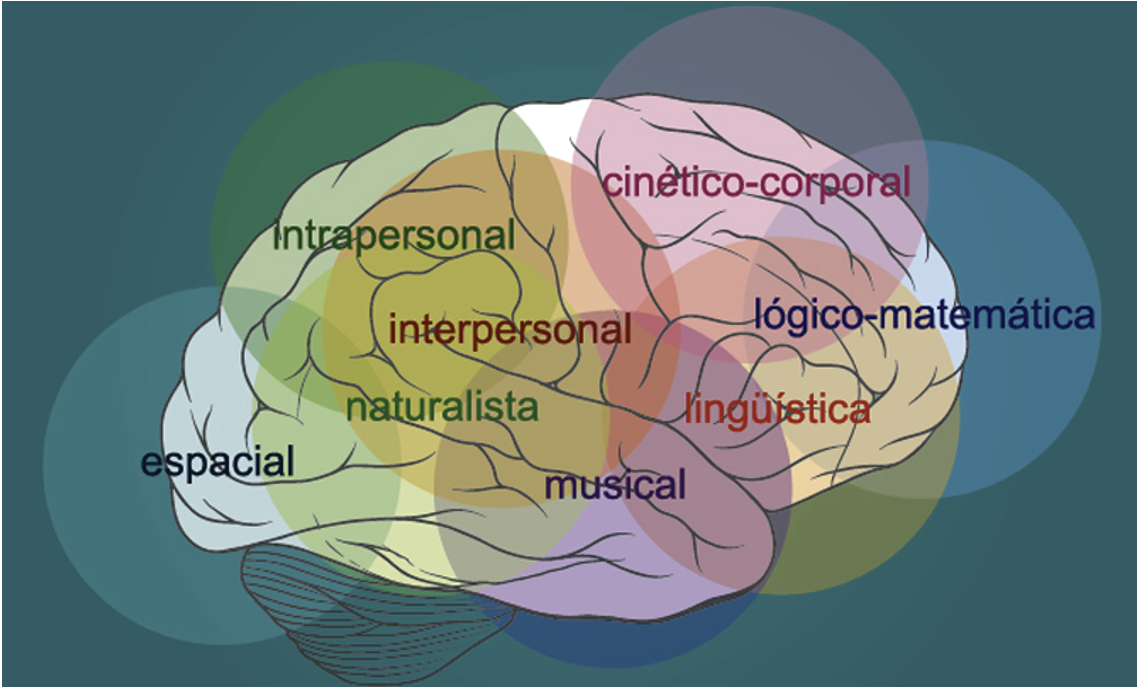

2.2 Las inteligencias y su relación con el cerebro

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Según Ardila, la inteligencia consiste en esa capacidad de adaptación biológica que posibilita la adaptación de cualquier organismo vivo a un ambiente que es cambiante e impredecible. Por su parte, Prado, Piñeiro y Romero (2014) proponen que cuando la persona nace, viene dotada de capacidades intelectuales que pueden estimularse para optimizar las virtudes.

Son diversos los estudios que proponen teorías de inteligencia como la de inteligencias múltiples de Gardner (1983), que permitió conocer 8 tipos de inteligencias entre ellas: inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia corporal y cinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista, la teoría propuesta por Gardner (1983) propone una manera de comprender la mente del ser humano que aprende presentando un modelo de capacidades individuales autónomas interrelacionadas, que lleva al docente a plantearse un reto de comprender las diferencias individuales de sus alumnos a la hora de enseñar de diversas maneras y utilizar variedad de técnicas para estimular el cerebro de los mismos. Por otro lado, también se encuentra la teoría de la inteligencia emocional, cuyo término fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey, profesor de la Universidad de Harvard, y John Mayer, profesor de la Universidad de New Hampshire y la definieron como la capacidad que tienen los seres humanos para controlar y regular las emociones a la hora de resolver los problemas y vicisitudes de la vida cotidiana de una manera tranquila, logrando bienestar psicológico para sí mismo y los demás, buscando un equilibrio entre pensamiento y acción. Es así como Goleman toma como referente el estudio de Salovey y Mayer (1990) para definir la inteligencia emocional como un factor de éxito y según este autor consiste en la habilidad aprensible de conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo en sí mismo y los demás, convirtiéndose en una meta-habilidad que establece el grado de destreza para dominar nuestras facultades. Igualmente permite comprender los sentimientos, controlar impulsos, razonar adecuadamente conforme al momento, mantener la tranquilidad, ser positivos a la hora de enfrentar momentos complejos y escuchar a los demás.

2.3 Efectos de las emociones positivas y negativas sobre el aprendizaje y el desempeño

Recuperado de: Creative Commons (CC)

En la ejecución académica y vida psicológica del estudiante las emociones desempeñan un papel importante, influyendo de manera directa en la motivación y estrategias cognitivas, el aprendizaje y desempeño académico (Pekrun, 1992).

Lo expuesto anteriormente permite analizar que para un estudiante que se siente motivado hacia el aprendizaje de una materia, dedicará más tiempo y esmero en las actividades académicas de esta (Frenzel, Pekrun y Goetz, 2007).

Las emociones pueden inducir y mantener el interés en el material de aprendizaje (Ainley, Corrigan y Richardson, 2005; Krapp, 2005) e incidir en los aspectos más cognitivos del aprendizaje, debido a que permiten desencadenar distintas formas de procesar la información y resolver las tareas (Isen, 1999) y posibilitar u obstruir la auto-regulación del aprendizaje en los alumnos (Pekrun, Goetz, Titz y Perry, 2002).

En ese contexto, mientras las emociones positivas generan efectos positivos sobre el aprendizaje, los efectos globales de las emociones negativas de la tarea son más diversos, pudiendo ser tanto positivos como negativos, siendo el resultado dependiente de la intensidad de dichas influencias opuestas. Los estudios realizados por Pekrun (2002) muestran como un estudiante con emociones negativas se puede desmotivar y no realizar las tareas con calidad y en algunos casos decidir no hacerlas, lo que afecta su desempeño escolar.

2.4 El cerebro social: Relación de las neurociencias con la propuesta de Vygotsky. Empatía

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Investigaciones y resultados de investigaciones expuestos por la OCDE apuestan por la necesidad apremiante de integrar labores hasta el punto de realizar propuestas por el nacimiento de una nueva ciencia del aprendizaje, en la que se unan esfuerzos en relación de la mejora y resolución de problemáticas asociadas con el aprendizaje; de ahí que preocuparse por cómo funciona el cerebro es "solo uno de los factores que deben ser tomados en cuenta al construir programas educacionales y de enseñanza" (p. 232). Estas indicaciones acerca de los cuidados y las limitaciones sugieren la necesidad de enfoques integradores y complejos.

Por tanto, la influencia del entorno sociocultural en el aprendizaje no es un tema nuevo en educación. La teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje social o cognoscitiva social de Bandura han influenciado las teorías educativas y tienen relevancia por algunos de los resultados neurocientíficos que relacionan aprendizaje, aspectos sociales, ambientales y emocionales. Según Vygotsky, las funciones mentales se desarrollan y transforman en contextos socio históricos, el entorno influyente adquiere un valor causal, en tanto que mediador necesario en esa metamorfosis; esa mediación instituye y se instituye en lo que Vygotsky denominó Zona de Desarrollo Potencial (ZDP)" García y Juanes, 2013, p. 55). En el ámbito educativo se recogen bases teóricas (Rogoff, Vygotsky, Geertz), sobre el desarrollo del ser humano en el ámbito educativo a partir de bases constructivistas, mediación instrumental, y vínculo sociocultural y aprendizaje.

Diversas teorías asociadas con el entorno sociocultural son tomadas como referentes en estudios neurocientíficos (De Jong, 2008); algunas investigaciones muestran las reacciones del cerebro a factores medioambientales, interacciones sociales y condiciones del entorno; comprobando la capacidad cerebral para cambiar los estímulos de estos factores que conducen a nuevos aprendizajes, manifestados en nuevas conexiones neuronales: "el cerebro se ve afectado por todos los cambios en el entorno cultural; porque, vivir en esos entornos, participar en ellos, consiste en la activación de patrones de actividad cerebral, mediante los cuales dirigir intencionalmente el comportamiento" (García y Juanes, 2013, p. 76). Muchas influencias ambientales a su vez están influidas por la genética. Ello es debido a que existen tanto correlaciones como interacciones entre la dotación genética y el ambiente.

![]() Recuerda la actividad de la unidad

Recuerda la actividad de la unidad

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial 4.0