1. Conceptos cercanos a la interculturalidad “ambiental”: multiculturalidad, sostenibilidad, sustentabilidad.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Recuperado de: Creative Commons (CC)

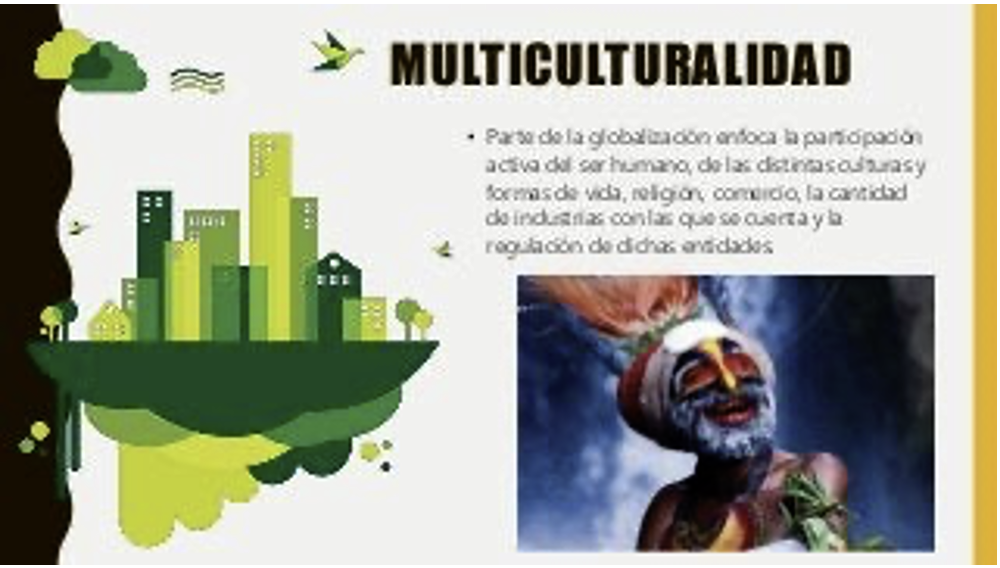

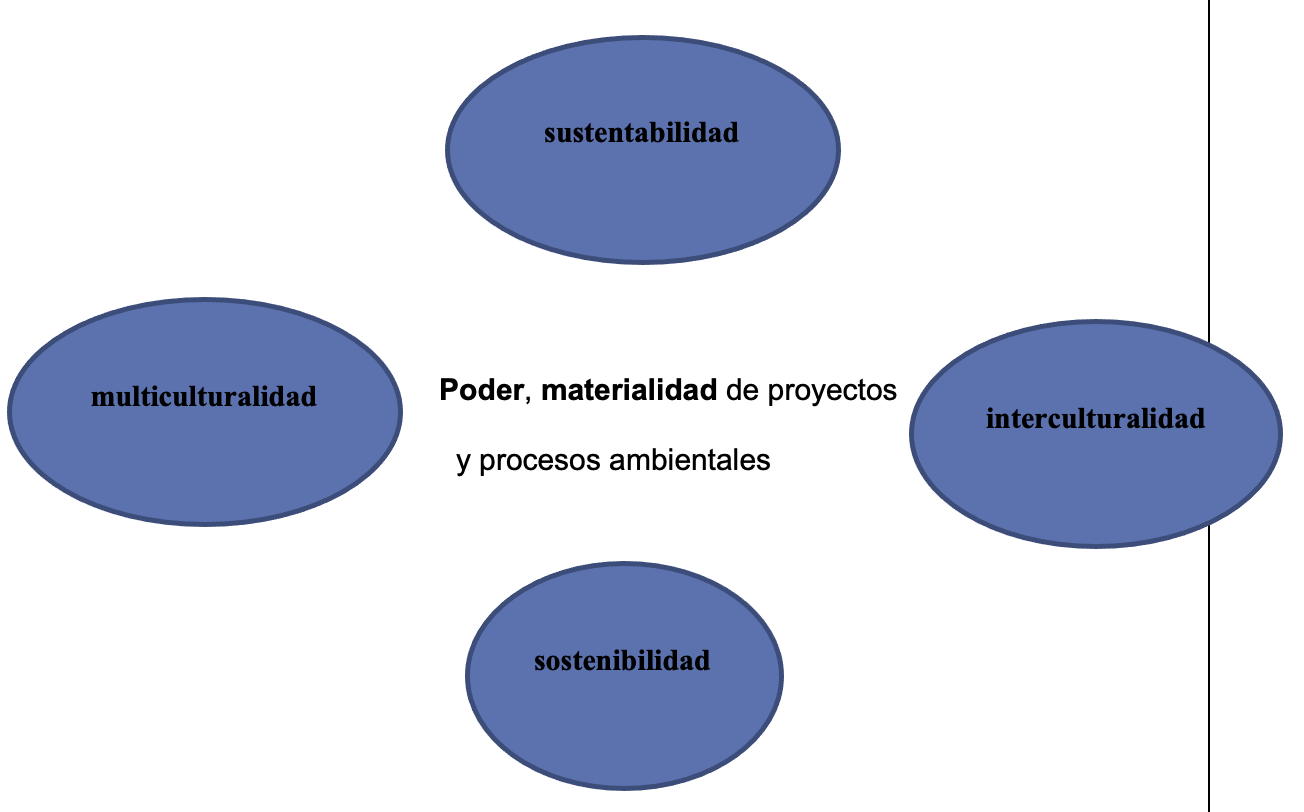

La aproximación a la comprensión de la Interculturalidad ambiental, inicia con la pregunta ¿Qué son y en qué se diferencian los conceptos interculturalidad, multiculturalidad, sostenibilidad y sustentabilidad?

Esta es una pregunta esencial para pensar la interculturalidad ambiental. La respuesta en buena medida puede encontrarse en lo que estos conceptos plantean acerca del poder y la materialidad de proyectos y procesos ambientales. Un referente importante para aclarar y discutir algunos de estos asuntos es el trabajo de Vera María Ferrao Candao “Educación intercultural en América Latina: Distintas concepciones y tensiones actuales”.

Fuente: Elaboración propia

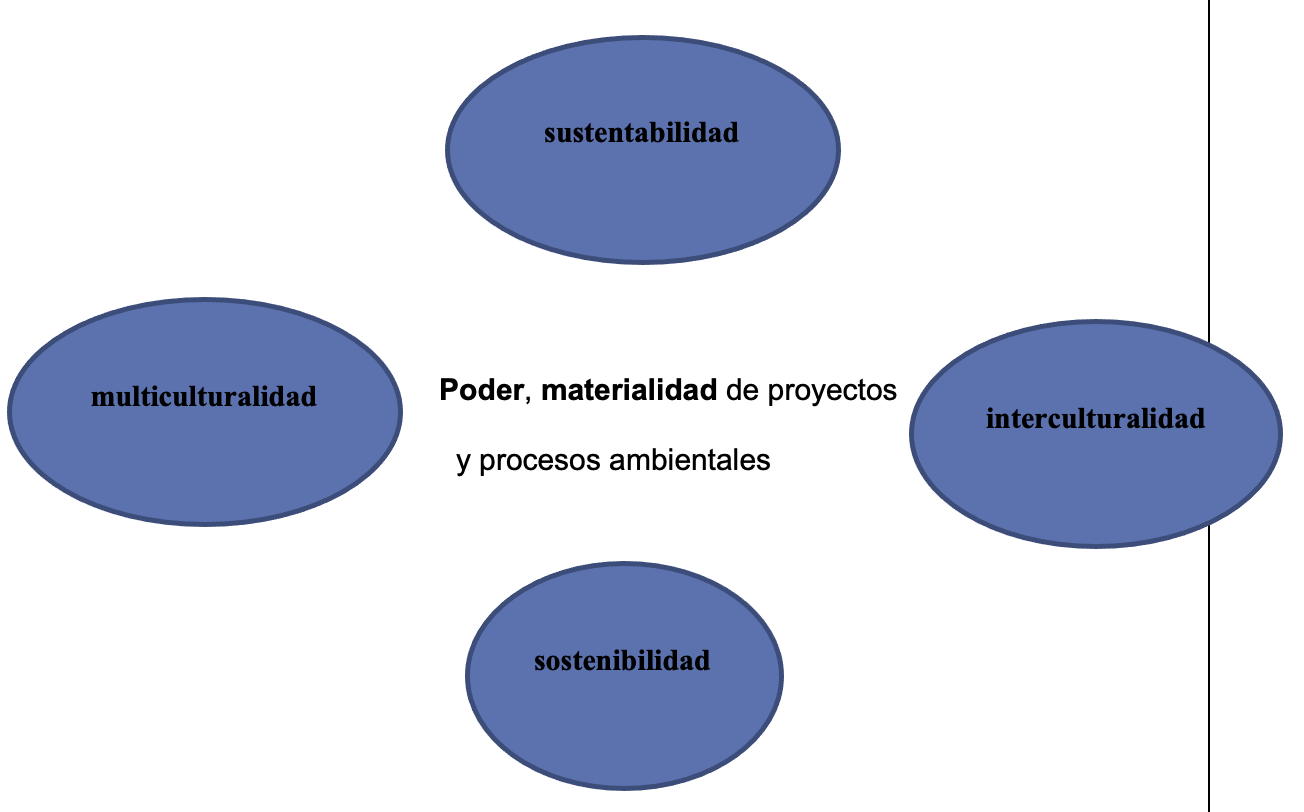

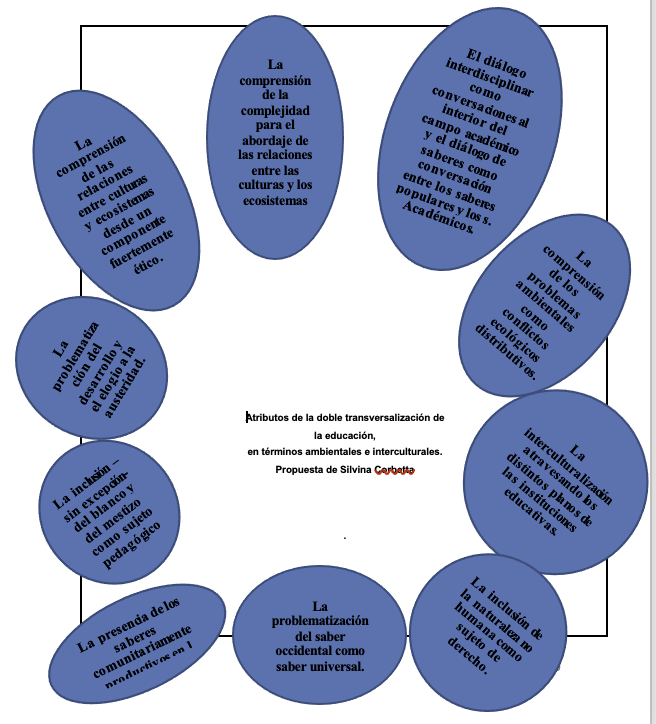

Asimismo, en “Educación Ambiental y Educación Intercultural: hacia una construcción de puentes desde un pensamiento ambiental y latinoamericano crítico” Silvina Corbetta identifica diez atributos y requerimientos teóricos de literatura preocupada por la convergencia doble de la educación con el pensamiento ambiental y con la interculturalidad para pensar, precisamente, la transversalidad de estos enfoques y práctica

Fuente: Elaboración propia

1.2 Hacia la formación ética-ecológica intercultural en el aula y comunidades. Didácticas interculturales.

1.2 Interseccionalidad ambiental.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

La interseccionalidad ambiental es aquella donde los movimientos humanos y climáticos se unen, reconociendo que la justicia humana y ambiental no puede excluir al otro. En el contexto del descontento social actual y la ansiedad climática, este término se está volviendo bastante popular, abogando por la inclusión de las comunidades marginadas en la conversación sobre el cambio climático[1].

En este sentido, revisten de importancia las didácticas ambientales, que concitan la pregunta: ¿Qué formatos usar para promover la interseccionalidad ambiental en el aula y las comunidades?

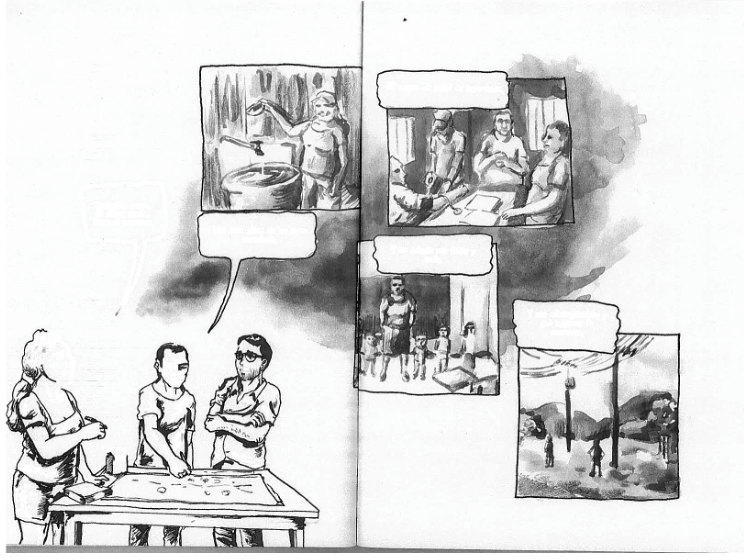

Las historietas, los libros y la radio son formatos adecuados para dialogar sobre ambiente y cutura con públicos analfabetas, adolescentes e infantiles. A continuación, tres materiales que retoman la propuesta de interculturalidad ambiental al considerar cuestiones de poder, al evidenciar conflictos interculturales y en tanto retoman saberes “otros”. El primero de ellos es una historieta basada en la investigación académica de Diana Ojeda sobre Montes de María; “Cuentos de los andes” es una recopilación de cuentos andinos que María Rostworowski actualiza con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); “Wangari” es un libro que visibiliza la vida y el activismo de la africana Wangari Muta Maathai. Al igual que en en el caso de los dos primeros materiales, la imagen ocupa un lugar importante el cuento sobre Wangari. Sin embargo, para este caso presento además la adaptación que hice de este libro para radio, particularmente para la sección intantil de una radio popular en 2021, y que puede ilustrar usos de materiales educativos que pueden llevarse a contextos educativos escolares, virtuales y comunitarios. Espero la disfruten al dar click en la imagen de parlante.

Fuente: Fragmento de la historieta de Pablo Guerra, Diana Ojeda, Camilo Aguirre y Henry Díaz. “Caminos condenados”. Editorial Cometa Comics. Sobre este trabajo ver: Vargas, S. Reseña de “Diana Ojeda, Pablo Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz. Caminos condenados. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana/ Cohete Cómics, 2016. 86 p.”

1.3 Naturaleza – cultura

Recuperado de: Creative Commons (CC)

[…] La cuestión de las relaciones entre naturaleza y cultura no es más hoy en día, parece, la del acuerdo o del desacuerdo entre dos mundos territorialmente distintos. Sería más bien la de la delimitación y de la articulación, en el seno mismo de la cultura, de lo que puede ser designado, pensado, vivido, como “la naturaleza”.”[2]

¿Qué significa pensar de manera conjunta la naturaleza y la cultura para reflexionar y actuar desde la interculturalidad ambiental?

Suelo empezar mis clases sobre naturaleza y cultura preguntando a los estudiantes ¿en qué piensan cuando piensan en comunidades indígenas? o ¿Qué preguntas tienen frente a los grupos indígenas? Sus respuestas suelen dividirse entre aquellas que se remiten a lo natural estrictamente (gente que vive en la selva, que usa taparrabos, etc) y aquellos que reconocen el respeto que los grupos indígenas tienen frente a la naturaleza. Sus preguntas incluyen usualmente algunas que en cierto sentido se situan en la intersección entre lo natural y lo cultural, con alta carga de humor que conocemos quienes hemos estado frente a estudiantes adolescentes. Ejemplo de ello es la pregunta planteada por un estudiante de grado sexto en el segundo semestre de 2021 en el colegio distrital “Simón Rodríguez” en Bogotá: ¿cómo se cepillan?

Margarita Serje. Fotografía recuperada de https://cienciassociales.uniandes.edu.co/posgrados/profesores/margarita-serje/

Margarita Serje, ha investigado las relaciones estrechas entre naturaleza y cultura desde una perspectiva histórica y antropológica en escenarios como la Amazonía. Serje da luces para pensar interdisciplinaria y críticamente esa interrelación muchas veces omitida. En el capítulo de su autoría “The National Imagination in New Granada” presente en el libro “Alexander Von Humboldt. From the Americas to the Cosmos” hay elementos esenciales.

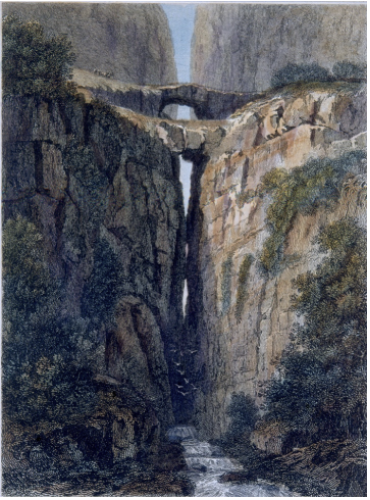

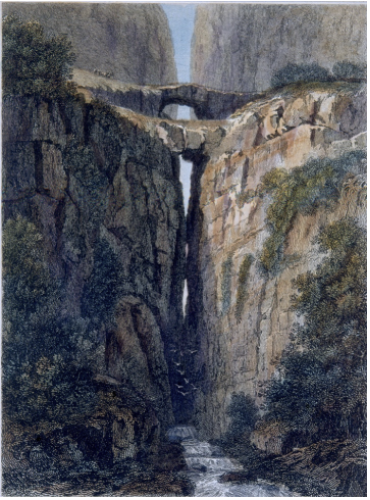

En ese trabajo Margarita Serje sostiene que le gustaría plantear la conexión entre la representación estética y científica de la naturaleza del paisaje americano desarrolladas por Alexander Von ¨Humboldt y el conjunto de representaciones políticas que marcaron la conciencia sobre las nuevas naciones durante el siglo XIX en lo que hoy conocemos como Latinoamérica.

La autora analiza el papel que los mapas tuvieron en la apropiación de territorios durante la colonia y encuentra que los mapas elaborados sobre los andes en este periodo se caracterizaban por ser planos jerarquizados. Los mapas sobre territorios andinos solian ser hechos en dos dimensiones y ser presentados como secuencia estratificada de planos. Serje encuentra en estos rasgos una organización jerarquizada del espacio en que las pendientes eran vistas como obstáculos para la construcción de carreteras.

Identifica una lógica horizontal usada para clasificar y segmentar el paisaje andino en que las tierras altas se oponían a las tierras bajas. Era, plantea Serje, una lógica radicalmente diferente a la forma vertical en que las sociedades aborígenes conciben sus territorios usando bastantes niveles altitudinales y nichos ecológicos. Así, la autora descubre una lógica completamente diferente entre las sociedades pre-coloniales y la de Europa. Lejos de ser inocente, la lógica jerarquizada en que los europeos, entre ellos Humboldt, veían el territorio sostenía que la civilización solo puede desarrollarse en regiones con clima templado, es decir en tierras altas. Con esta idea, los europeos planteaban un límite determinístico que diferenciaba también la natural de lo cultural que, analiza Serje, ha sobrevivido hasta nuestros días y que supone que los grupos indígenas, que habitan las zonas bajas, las tierras calientes, no tienen agricultura. Es de esta manera como Serje encuentra una relación estrecha entre visualidad, distinción entre tierras altas y tierras bajas y propiedad sobre el territorio: “Para los europeos, los “salvajes” viviendo en el bosque representaban la era primera y mas primitiva. De acuerdo a esa clasificación, las actividades del cazador-recolector se limitaban a aprovechar la abundancia natural ofrecida por el ambiente. “Por eso para Rousseau el “cuerpo del salvaje” es el único instrumento que posee… El cuerpo le da derecho a poseer únicamente el producto de su trabajo. No se reconoce propiedad sobre la tierra y por eso toda América era considerada un área inmenda de tierras desperdiciadas” p 88. (Traducción propia). “…lands which nobody owned because they had never exploited or cultivated”.

Serje sostiene que Humboldt naturaliza de esa manera uno de los pilares del orden colonial, a saber, su imaginación geopolítica y va mas allá cuando nos invita a actualizar ese discurso europeo cuando critica a los ambientalistas que hoy plantean que los bosques son vírgenes. “Rainforest are not, therefore, “virgin” or “pristine”, as many conservation environmentalist would have it…” p90. Su eje analítico está, sin embargo, en el siglo XIX y su interés específico consiste en mostrar la interrelación entre la lectura que hizo Humboldt sobre la naturaleza y el nacimiento de los estados nación. Así, Serje desvela cuidadosamente como la representación humboldteana fue reapropiada por los criollos en la Nueva Granada y se convirtió en la base de los mitos fundacionales sobre los cuales se construyeron las nuevas naciones y su continuidad: “…this natural/cultural homology, which was both aesthetisized and ligitimated scientifically by Humboldt´s work, was re-appropriated by the eminent criollos of the New Granada, ad it became the basis for the foundational myths upon which the new nations and their historical continuity, are still based on Humboldt-s esthetical dramatization of naure.”p91.

A continuación, una de sus conferencias, en que ella que muestra con claridad reflexiones agudas con imágenes e ilustraciones de distinto tipo: “La Amazonia”. Margarita Serje. Desde el minuto 13:00 hasta el minuto 45:50. Link: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=670525516955343

Natural bridges of Iconozo. Alexander Von Humboldt - Grab. George Cooke (Inglaterra 1781-1834)

Comenzaba este apartado refiriéndome a preguntas que ambientan clases (en el aula o fuera de ellas pueden ser útiles) sobre lo indígena. Ese recurso pedagógico puede ser complementado con actividades grupales que refuercen la idea de Serje sobre la fuerte presencia de lo tecnológico en comunidades indígenas amazónicas pueden en que se invite a lxs estudiantes a revisar distintas construcciones indígenas recientes y no recientes. Ejemplo de una construcción no reciente es el de las chinampas, sistemas de irrigación elaboradas por comunidades ancestrales de lo que hoy conocemos como México. Su imponencia y belleza dan claridad acerca del conocimiento y la ingeniería indígenas que ayudan a revalorizar otros saberes y a replantearse prejuicios que desligan lo natural y lo cultural al pensar en comunidades indígenas.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

[1] Recuperado de: https://luxiders.com/es/interseccionalidad-ambiental/#:~:text=La%20interseccionalidad%20ambiental%20es%20donde,no%20puede%20excluir%20al%20otro.

[2] Citado en: https://learningfromdesign.wordpress.com/2016/01/20/naturaleza-cultura/

Realizar las Actividades de la Unidad

Realizar las Actividades de la Unidad