3.1 Defensa del territorio, mujer y violencias

Recuperado de: Creative Commons (CC)

¿Qué significa una mirada diferenciada sobre ambiente y cultura?

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Diana Ojeda, feminista, economista e historiadora, analiza cuestiones ambientales desde una mirada intercultural que enfatiza en la manera diferenciada en que las mujeres se enfrentan y asumen la implementación de proyectos ambientales desde lógicas capitalistas – patriarcales. Es así como nos presenta críticas sobre relaciones problemáticas sobre asuntos como los siguientes: Mujer-cuidado-ambiente, Despojo-violencia, Lo doméstico- político – comunitario y Cuerpo – ambiente – cultura. Todos estos son ejes que pueden alimentar y animar discusiones en torno a la interculturalidad ambiental en contextos educativos escolares y comunitarios. https://www.facebook.com/watch/?v=321391706001866

Asimismo, junto a un equipo de investigación, Ojeda analiza el despojo cotidiano en la región de Montes de María ubicada en el Caribe colombiano. El aporte de Ojeda y su equipo parte de una apuesta metodológica que, contrario a lo que hace la mayor parte de la literatura, da importancia a la cotidianidad desde una perspectiva etnográfica de manera que permite conocer efectos y mecanismos concretos del despojo en contextos específicos.

3.1.1 Elecciones metodológicas – Referentes teóricos: selección de conceptos claves desde lógicas que privilegian la producción y permanencia de violencias del despojo desde dinámicas cotidianas.

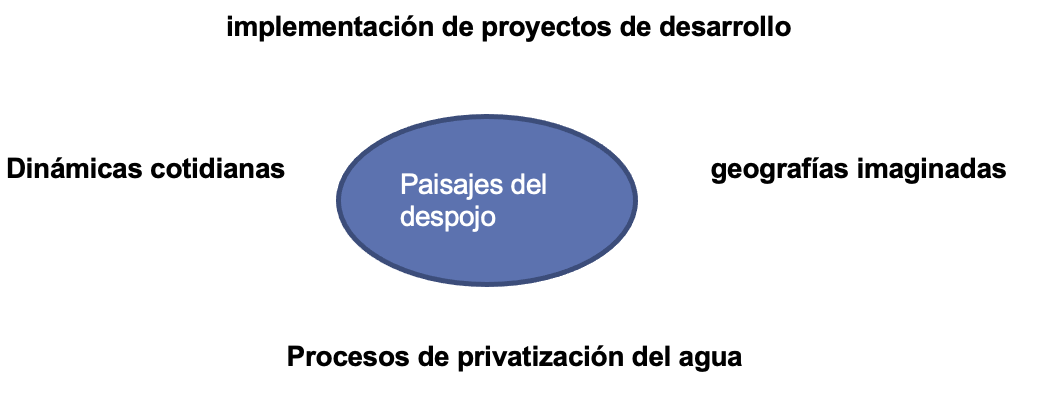

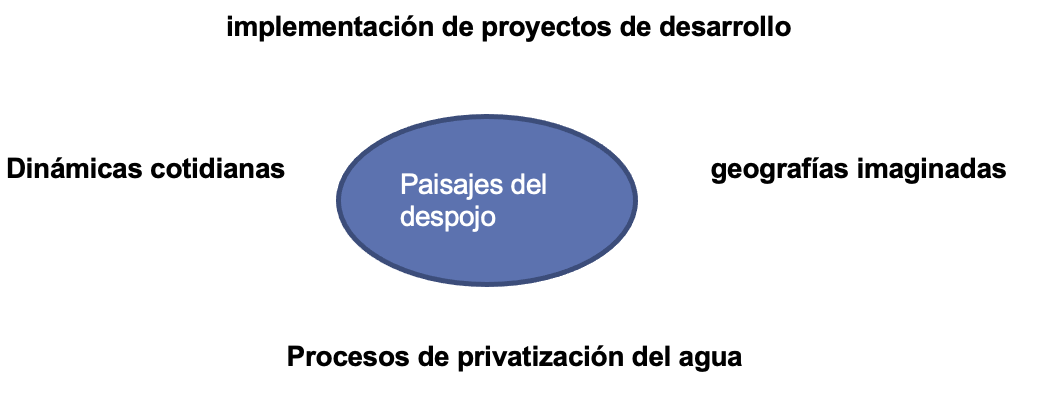

¿Desde donde pueden verse estas dinámicas en términos académicos (¿teórico-metodológicos? La geografía política feminista visibiliza estos procesos. Visiones oficiales, tanto políticas como académicas, tienden a minimizar el lugar de los espacios cotidianos al pensar en el despojo y sus efectos. Esta perspectiva determina la conceptualización que se elige y la definición de esos conceptos elegidos. Un concepto clave es “paisaje”. Este equipo los entiende como “…proyectos políticos, es decir, procesos inconclusos y saturados de poder que se materializan en ensamblajes concretos de naturaleza y sociedad (Cronon 1996; Raffles 2002; Tsing 2004). Citados por Ojeda et. Al. P 109.

3.1.1.1 Creación teórica sobre interculturalidad ambiental

La utilidad que la mirada cotidiana del despojo y la lectura del paisaje como cuestión cambiante y política, lleva a Ojeda y su equipo a proponer un nuevo concepto: Paisajes del despojo cotidiano. Aunque requiere un basto conocimiento de las teorías y metodologías disponibles sobre ambiente e interculturalidad, este tipo de elaboraciones son posibles y nos ilustran con claridad sobre formas concretas en que, también desde esta maestría, podemos apostarle a la creación teórico-metodológica.

3.1.1.2 Geografías imaginadas y despojo

Las autoras analizan la construcción de una geografía imagindada de región que ve en esta un territorio con vocación para monocultivos que desde el mismo Estado es usada para justificar incluso el despojo y que se extiende a la representación del campesinado de Montes de María como improductivo.

“(Ustedes) no pueden seguir cultivando solamente lo que se comen… tienen que cultivar algo que puedan vender, que deje excedentes. Hacer todo lo que no pueden hacer cultivando simplemente la yuca, el maíz, lo que se come” (OTEC 2013.) citado por Ojeda et al. P 111. Ojeda et al. Paisajes del despojo cotidiano.

“La representación de los pobladores rurales como poco rentables ha operado en Montes de María como un poderoso mecanismo de descalificación de sus estrategias de sustento, a la vez que ha legitimado el despojo, presentándolo incluso como necesario.” ` Ojeda et al. Paisajes del despojo cotidiano. p111.

Asimismo, Ojeda y su equipo desmienten un conjunto de promesas del discurso desarrollista que hizo de los Montes de María un territorio de despojo y violencia atendendo a cuestiones del día a día como el papel de intermediarios contratados por las empresas para organizar sancochos comunitarios promocionando las mejoras que los monocultivos traerían, las consecuencias nefastas de la puesta en marcha de los monocultivos para las mujeres quienes ver reducidas sus posibilidades de trabajo productivo y su movilidad, los efectos en la salud de la población de infantil y adulta por la contaminación del agua con proudctos químicos de la palma, el riesgo de la vida de campesinos, indígenas y afrocolombianos que se vieron obligados a vender sus tierras a empresarios presentados por el Estado como “aliados estratégicos” y el encerramiento y la consecuente restricción a la movilidad de la población de Montes de María del cuál el equipo investigador se enteró a través de la lectura de literatura secundaria y mediante ejercicios de cartografía social colaborativa con habitantes de la región. Sobre estos últimos asuntos son ilustrativos los siguientes fragmentos:

“Las cercas y los esquemas de vigilancia privada de los monocultivos son parte constitutiva de los paisajes del despojo cotidiano en la región, a la vez que operan como el recuerdo constante de la dura violencia a la que sobrevivieron sus pobladores, y el anuncio constante de que nuevamente podría pasar. Estos paisajes del despojo cotidiano se evidencian bien en dos casos: el encerramiento de poblados y la prohibición de tránsito por caminos veredales, debido a la expansión de los monocultivos. …" Ojeda et al. Paisajes del despojo cotidiano. p116.

“Esto se evidenció en un ejercicio de cartografía social que se adelantó con un grupo de pobladores de la zona: muchos identificaron en el mapa las plantaciones de palma alrededor de sus fincas y señalaron los antiguos caminos por los que transitaban para sacar el mercado sus productos, ahora de uso exclusivo para el monocultivo.” Ojeda et al. Paisajes del despojo cotidiano. p116.

Es así como va tomando forma la propuesta de atender a lo cotidiano que utiliza el equipo investigador. Ellos enfatizan en la importancia de atender a la profunda reconfiguración del espacio mediante distintos mecanismos y no solo a los grandes eventos y a las grandes escalas para dar cuenta de la problemática estudiada: “…el despojo violento en la región no se reduce a los desplazamientos, masacres y amenazas vividas por la población antes de la supuesta pacificación y consolidación del territorio, hacia la segunda mitad de la década del dos mil. Se trata de una profunda reconfiguración del espacio que, a través de distintos mecanismo- que incluyen la actualización de los espacios del miedo y la instauración de nuevos regímenes de inmovilidad en la zona-, define el control de los recursos desde las prácticas cotidianas de los pobladores de Montes de María”. (Ojeda et al. Paisajes del despojo cotidiano. p117).

¿Qué ha pasado en Latinoamérica cuando las mujeres hacen frente con liderazgos individuales y colectivos a proyectos agroindustriales, hidroeléctricas, extractivos y de infraestructura? Las agresiones y criminalizaciones han sido generalizadas y colectivos como el Fondo de acción urgente las han documentado. Este fondo decidió seleccionar 13 casos de mujeres que han defendido el territorio y víctimas de agresiones, criminalizaciones e impunidad haciendo explícitos los escenarios de vulnerabilidad y riesgos en que habitan y presentando varias propuestas socio jurídicas para cambiar esta situación.

Ilustración de Amalia Restrepo. En: Fondo de Acción Urgente. Impunidad de las violencias contra mujeres defensoras de los territorios, los bienes comunes y la naturaleza en América Latina. 2018.

Al analizar cifras sobre el asesinato de personas defensoras de los derechos ambientales a nivel mundial es necesario desagregar la información, un ejercicio que no suele hacerse. El informe del Fondo de Acción Urgente devela las diferencias significativas que sufren las mujeres, sobre todo las indígenas y las afrodescendientes que defienden el territorio. Una muy significativa está relacionada con su corporeidad y el riesgo a ser víctimas de violencia sexual, que se suma a otras violencias, incluida la intrafamiliar y otras violencias asociadas a género:

“Pese a que no se produce suficiente información desagregada sobre el número de mujeres defensoras de los territorios, el medio ambiente y la naturaleza que son víctimas de ataques en razón a su labor, podemos afirmar que sufren impactos diferenciados y que el escarmiento comunitario que se experimenta con ocasión de dichos ataques, es significativo y requiere de una mayor atención. Estas afectaciones escalan desde su corporeidad a sus capacidades para liderar procesos de reivindicación de derechos: son víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual; sufren torturas psicológicas y se restringe su libertad de circulación en sus propios territorios o se ven obligadas al exilio.” p6. Fondo Acción Urgente. 2018.

“…las defensoras ambientales enfrentan desafíos específicos como la exclusión de espacios de participación y adopción de decisiones, la criminalización y el desprestigio en medios de comunicación, y además la violencia al interior de sus familias, comunidades, movimientos y organizaciones a las que pertenecen. En este contexto, las mujeres indígenas y afrodescendientes o en situación de discapacidad sufren mayores discriminaciones.” Forst. M. Relator especial de Naciones Unidas sobre situación de defensoras y defensores de derechos humanos. Citado en Fondo Acción Urgente. 2018.

El caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016, es clave en el contexto de este módulo. Berta Cáceres era mujer indígena Lenca y se opuso a la implementación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras y la investigación sobre su asesinato presenta graves irregularidades. “Su asesinato pretendió ser investigado como un crimen pasional y producto de conflicto de intereses al interior del (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras) COPINH.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

3.2 Movimientos sociales, liderazgos ambientales y género

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Históricamente, la relación entre género y medio ambiente comenzó con el eco feminismo, generando un marco conceptual sobre las relaciones mujer-naturaleza. Éste plantea la existencia de un vínculo entre ambas y defiende la recuperación de un “principio femenino” que implica armonía, sustentabilidad y diversidad.[1]

¿Cómo se (re)configuran los movimientos ambientales con liderazgos femeninos en luchas contra proyectos desarrollistas?

Despertemos humanidad, ¡ya no hay tiempo!

Nuestras conciencias serán sacudidas por

el hecho de estar solo contemplando la

autodestrucción basada en la depredación

capitalista, racista y patriarcal.

El río Gualcarque nos ha llamado, así como

los demás [ríos] que están seriamente

amenazados en todo el mundo. Debemos

acudir. La madre tierra militarizada, cercada,

envenenada, donde se violan sistemáticamente

derechos elementales, ¡nos exige actuar!

— BERTA CÁCERES, PALABRAS DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO

GOLDMAN, 20 DE ABRIL DE 2015

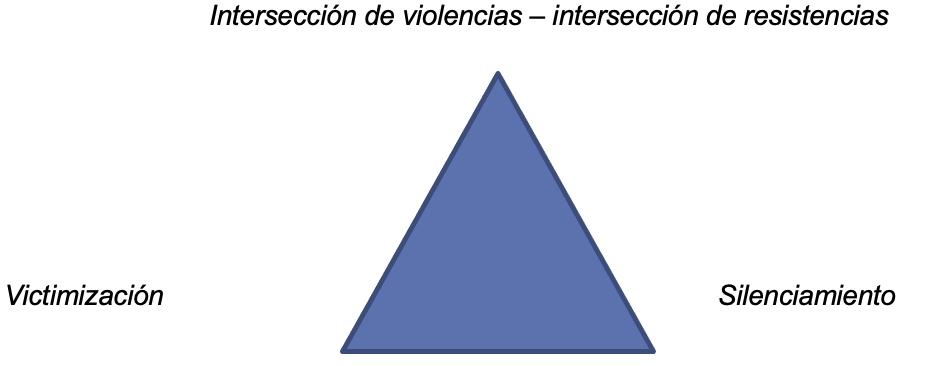

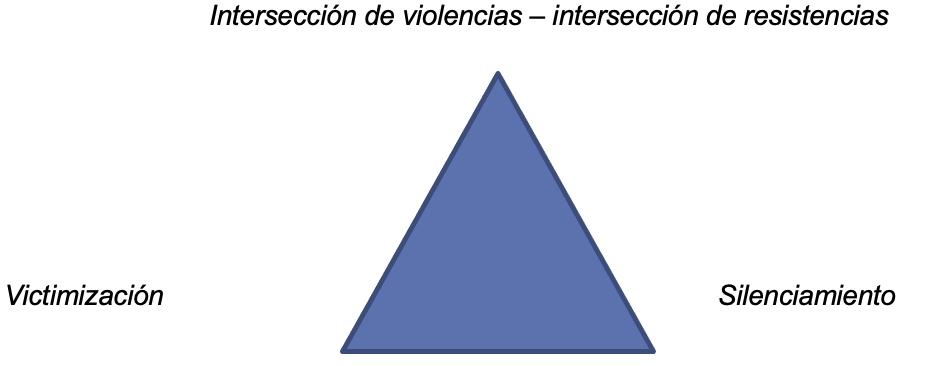

Con estas palabras de Berta Cáceres comienza Nancy Tapias Torrado su artículo “Mujeres indígenas liderando la defensa de los derechos humanos frente a los abusos cometidos en el contexto de megaproyectos en América Latina: Una aproximación desde la acción, que trasciende la victimización.” del dossier: Violencias contra líderes y lideresas defensores del territorio y el ambiente en América Latina, elaborado por Latin American Studies Association (LASA). Tapias considera que el enfocarse exclusivamente en la victimización de las defensoras del ambiente puede conllevar al afianzamiento de la idea equivocada acerca de la incapacidad de las mujeres para liderar asuntos públicos o de interés comunitario. En su propuesta Tapias usa una serie de conceptos como Patriarcado multidimensional (patriarcado colonial occidental – patriarcado originario ancestral) e intersección de violencias e intersección de resistencias, con lo cual da herramientas significativas para pensar y actuar en términos de interculturalidad ambiental de modo crítico y diferenciado, atendiendo a necesidades y capacidades específicas de quienes defienden el ambiente y la cultura. (Cabnal 2010, 15-16, 18) citada en Tapias, N. Mujeres indígenas liderando la defensa de los derechos humanos frente a los abusos cometidos en el contexto de megaproyectos en América Latina: Una aproximación desde la acción, que trasciende la victimización.” LASA Forum. 50:4. 2019.

Fuente: Elaboración propia

3.3 Redistribución, reconocimiento y educación ambiental

Recuperado de: Creative Commons (CC)

¿Cómo educar en interculturalidad ambiental desde una perspectiva de reconocimiento y, simultáneamente, redistribución?

El sistema de desarrollo dominante, con sus políticas neoliberales y enfoques mercado céntricos contribuye a agravar los problemas socio-ambientales, bajo un contexto de la globalización del mercado. Por eso, la preocupación por el manejo sustentable del ambiente, hace imperiosa la necesidad de estructurar una educación ambiental que forme e informe acerca de esta problemática. En este sentido, la educación ambiental viene a constituir el proceso educativo que se ocupa de la relación del ser humano con su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así como las consecuencias de esta relación. De esta manera, la educación ambiental debe constituir un proceso integral, que juega su papel en todo el entramado de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un proceso educativo que cuestione la relación de cualquier tema o actividad del ser humano, dentro de un análisis de la importancia o incidencia en la vida social y ambiental, como es la parte pedagógica y su esencia política. (Martínez, 2010, p. 97)

La actual crisis ecológica –provocada por el impacto de las actividades humanas y el modelo de vida occidental– se unen a otros síntomas desestabilizadores, como son las fracturas económicas –con fuertes desigualdades mundiales en las condiciones de vida de sus habitantes–, sociales –expresadas en exclusiones de distinto signo– y culturales –xenofobia vinculada a la idea dominante de unas culturas sobre otras–. Aun en los espacios del planeta donde no hay conflictos armados, aparecen múltiples indicadores de un cierto tipo de guerra, una guerra del ser humano contra su entorno y contra sí mismo (Hernández, Ferriz, Herrero, González, Morán, Brasero et.al., 2010, citados por Martínez,2010, p. 98).

Educar como proceso permite la construcción, la reconstrucción y la reflexión de conocimientos, conductas de valores y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. La educación como mecanismo de adaptación cultural del ser humano al ambiente, se ha mostrado poco crítica con respecto a las actitudes y comportamientos ambientales. Es necesario redimensionarla, mediante el impulso de una acción formativa dirigida al cambio actitudinal y la modificación de comportamientos colectivos. El crecimiento moral se facilita cuando se aprovechan las situaciones de conflicto o lo que afecta a las personas, y que las obliga a tomar partido. Trata de que el individuo cuestione sus ideas y conductas, que critique sus creencias-valores y los de su grupo social (Caduto, 1992; Puig Rovira, 1992).

La educación ambiental debe ir dirigida a toda la humanidad debido a que es un problema que incumbe a todos (Wood y Walton, 1990). Su importancia consiste en lograr que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el ser humano, que sea resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y la solución de los problemas ambientales, y en la gestión relacionada con la calidad ambiental (Caduto, 1992).

Por otra parte, la educación ambiental debe estar orientada hacia valores, debido a que la crisis ambiental es un problema de responsabilidad ante la vida, ante la historia y ante sí, consiste en que la transformación de la naturaleza tiene como centro los intereses privados, pone en peligro la producción y la reproducción de la vida humana y de todos los seres vivos que dependen del ambiente. En la orientación hacia valores, la ética ambiental se basa en el principio de solidaridad al concebir al planeta como el espacio geográfico donde los seres humanos debieran compartir y disfrutar sus bienes, mediante el manejo sustentable de los bienes naturales. Uno de los aspectos que identifican a la educación ambiental es su orientación hacia los valores, o la inclusión de una ética de las relaciones entre el ser humano y su ambiente, y la consideración de éste como un bien por preservar. (Martínez, 2010, p. 107).

Cabe entonces, gran responsabilidad a los educadores y otros profesionales en promover la integralidad ambiental, social y política en los discursos de aula y comunitarios, para que la educación ambiental supere el concepto relacionado únicamente con la preservación de los recursos naturales y se convierta en el eje de redistribución social para el cierre de brechas de pobreza, violencia y reconstrucción política de la educación y el ambiente.

[1] Recuperado de: https://www.alternativas.me/numeros/25-numero-36-noviembre-2016-edicion-especial/132-una-idea-sobre-genero-y-medio-ambiente

Iniciar Guía de Actividades

Iniciar Guía de Actividades