2.1 Conflictos y poderes ambientales y educación intercultural

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Hoy vivimos una crisis ambiental y climática sin precedentes en la historia de la humanidad, los conflictos ambientales se profundizan en territorios cada vez más despojados y las jóvenes generaciones vislumbran futuros inciertos, desiguales y poco alentadores, activando su participación en la esfera pública.[1]

En este contexto, resulta primordial volver a la pregunta:

¿De qué manera el conflicto es un elemento central en las cuestiones ambientales y cómo abordarlo desde la interculturalidad y la educación?

Si naturaleza y cultura no se ven como conceptos ni cuestiones separadas, son muchos los elementos críticos que podemos identificar en los proyectos ambientales. ¿Ejemplo de ello es el trabajo ¨How do environmental impact assessments fail to prevent social conflict?” elaborado por Claudia Puerta y Susana Carmona sobre el proyecto de construcción de una represa de agua en La Guajira. Puerta y Carmona comparten con otras autoras la idea según la cual el crecimiento acelerado de proyectos para la construcción de represas es una expresión de las relaciones sociambientales del capitalismo global de inequidades estructurales de raza, clase, políticas y espaciales, que generan aún mas inequidad y exclusión social: “As Romero and Suso … have suggested, the mushrooming of dam projects is an expression of the socio-environmental relations of global capitalism and of structural inequalities of race, class, politics, and spatialities, that generate even more inequality and social exclusion.”1023.

Claudia Puerta. Mas información sobre la investigadora y sus escritos recuperado de: https://udea.academia.edu/Puerta

Sussana Carmona. Recuperado de: https://cienciassociales.uniandes.edu.co/antropologia/noticia/susana-carmona-la-antropologa-uniandina-que-estudia-la-responsabilidad-social-corporativa/

Puerta y Carmona analizan profundamente las Evaluaciones del Impacto Ambiental y sostiene que son, en la práctica una licencia para iniciar la construcción de proyectos como la represa de agua de la Guajira. En términos metodológicos sugieren estudiar la forma en que herramientas como las Evaluaciones del Impacto Ambiental (EIA) funcionan en el micronivel. Las autoras ven en las EIA un tipo de “tecnología ambiental”, (un) complejo de programas, cálculos, técnicas, aparatos, documentos y procedimientos mundanos a través de los cuales las autoridades buscan incorporar y llevar a cabo las ambiciones gubernamentales (Rose y Miller, 1992 citadas por Puerta y Carmona. Mi traducción). Asimismo, y este asunto es crucial para este módulo, resaltan las voces de los Wayuu y los procesos de hambre y despojo que han sufrido.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Entre las minucias de la investigación de estas autoras, un elemento importante tiene que ver con la crítica a la supuesta neutralidad de los números que quieren mostrar los informes de quienes hacen las evaluaciones del impacto ambiental. Una tarea de los expertos en evaluación del impacto ambiental, anotan las autoras, consiste en anticipar los impatos potenciales de los proyectos y socializarlos. En Colombia hay una norma según la cual aquelas represas con menos de 200 millones de metros cúbicos pueden ser aprobadas a nivel regional y según la norma, las represas que exceden ese tamaño deben aprobarse a nivel nacional.

A través de entrevistas, Puerta y Acosta supieron que los terratenientes locales y el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), encargado de financiar el proyecto, presionaron para que la represa fuera construida con una capacidad de 198 millones de metros cúbicos. Esto para facilitar la obtención de la licencia en el nivel regional en donde los intereses de las élites regionales están mejor representados. Un segundo elemento de este análisis de los números y sus pretendidas neutralidades tiene que ver con el número de beneficiarios. De acuerdo a la EIA el proyecto beneficiaría a 354,903 personas y este número es igual a la población regional. Sin embargo, el número real de beneficiarios para la primera y segunda fase del proyecto solo incluía a 1,029 propietraios y a sus familias. Aún mas, dentro de estos los beneficiarios reales serían aquellos con dinero suficiente para invertir en tecnologías modernas de irrigación.

Las aproximaciones metodológicas y los planteamientos de Carmona y Puerta ilustran con claridad el alcance analítico que una mirada que transversaliza lo natural y lo cultural puede brindar. Bien vale la pena atender a lecturas elaboradas con esta rigurosidad y honestidad académica.

2.2 Saberes y prácticas “otras”. Comunidades indígenas y campesinas, ambientalismo – proyectos capitalistas.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

En un contexto de capitalismo-neoliberal, la disputa por el territorio y los recursos es una afrenta clave de los pueblos indígenas contra las corporaciones y sus megaproyectos extractivitas, y también contra los grupos del crimen organizado.[2]

¿Cómo se desarrollan los encuentros y desencuentros entre actores que promueven proyectos capitalistas y comunidades que defienden el ambiente y las culturas?

Esta pregunta implica pensar con seriedad las metodologías que usamos y diseñamos para analizar lo ambiental.

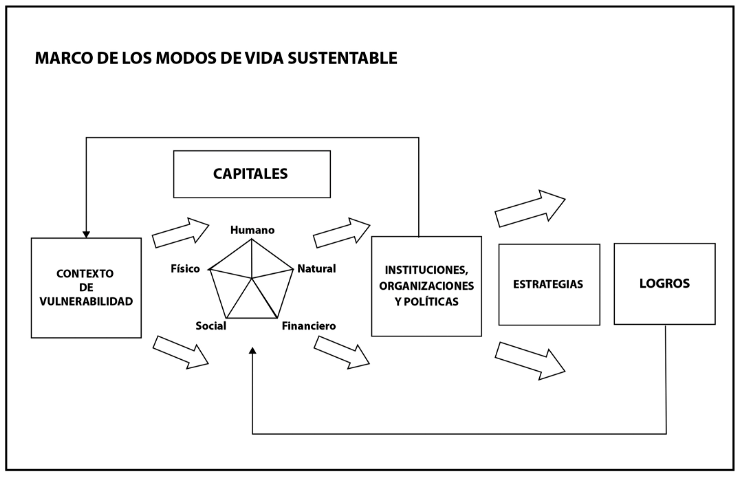

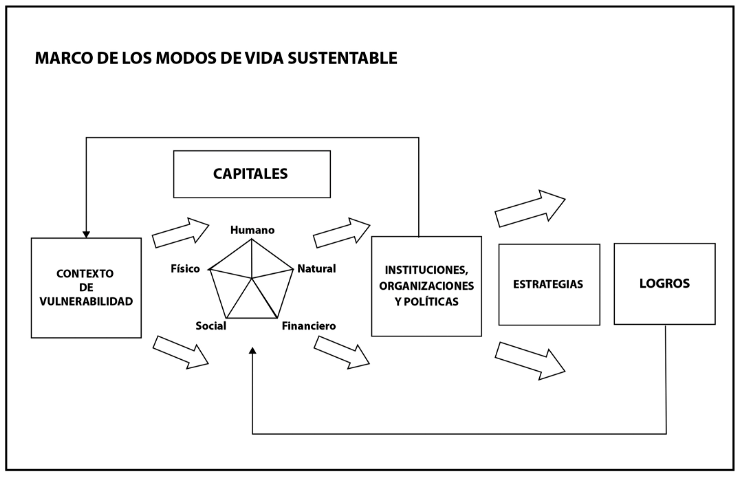

Adaptación del enfoque de modos de vida sustentables

Fuente: Departamento de Desarrollo Internacional (1999, p. 11) en: Toriz Bonfiglio, L. E., Pat Fernández, L. A., y Guízar Vázquez, F. (2021). Factores que condicionan la viabilidad del ecoturismo con comunidades mayas en áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán, México. Cuadernos de Desarrollo Rural, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr18.fcve

Los autores del trabajo “Factores que condicionan la viabilidad del ecoturismo con comunidades mayas en áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán, México “

parten de reconocer como insuficientes los marcos teóricos y metodológicos tradicionales para estudiar el desarrollo rural. Sostienen que no basta con evaluar cuestiones sobre ingreso y consumo y adaptan los “Modos de vida”, una herramienta que plantea un enfoque holístico del desarrollo rural, que tiene en lo “sustentable” un elemento central: “Un modo de vida (MV) comprende las capacidades, los activos (incluidos los recursos materiales y sociales) y las actividades necesarias para ganarse la vida. Un MV es sustentable (MVS) cuando puede hacer frente y recuperarse de las tensiones y los choques y mantener o mejorar sus capacidades y activos tanto ahora como en el futuro, sin socavar la base de recursos naturales.” Carney, 1988, p4. Citado en

Toriz Bonfiglio, L. E., Pat Fernández, L. A., y Guízar Vázquez, F. (2021).

Pese a las bondades que Topriz, Pat y Guízar reconocen en los Modos de vida y logran explorar con ellos, recomiendan considerar otros enfoques teórico-metodológicos. Para ellos, “A pesar de que el marco de modos de vida permite estudiar de forma integral los elementos económicos y sociales asociados al ecoturismo, la metodología aborda de forma débil los vínculos socioeconómicos que existen con el ambiente, por lo que, en futuros de la región en cuestión, se recomienda considerar enfoques alternos para examinar con mayor profundidad y balance las relaciones entre el factor social y el ambiente.”

Pero las cuestiones metodológicas y teóricas planteadas por estos autores no son suficientes para comprender la investigación y los análisis que con ella realizaron en torno al ecoturismo. Ellos hacen una aproximación profunda y crítica a dos casos de Centros Ecoturísticos (CES) en la península de Yucatán, en México. El contexto en que se desarrollan estos centros sigue a una serie de acciones internacionales en torno el ambiente, particularmente siguieron a la estrategia para crear Áreas Naturales Protegidas (ANP) que en el caso mexicano inició a implementarse desde los setentas y, especialmente, en los noventas. Los centros nacieron ligados a la idea de sustentabilidad, desde la que se procuraba un desarrollo en términos ecológicos, económicos y sociales de manera simultánea.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

El principal objetivo de estos autores fue “evaluar los factores económicos y sociales que condicionan la viabilidad del ecoturismo con comunidades indígenas mayas en dos ANP de la Península de Yucatán, México.” Como anotan en la presentación de sus resultados en términos de “Capitales” los autores, los casos que comparan son distintos en términos, principalmente, educativos, pero también en cuanto al grado de insersión que tuvieron al momento en que los centros fueron creados, su cohesión interna, su capacidad de ahorro e inversión y la vulnerabilidad frente al flujo de visitante y ante cambios ambientales. De manera aguda y crítica, Toriz, Pat Fernández y Guízar cuestionan la manera vertical en que uno de los proyectos fue manejado desde las insittuciones gubernamentales y las consecuencias de este proceso en la identificación de las comunidades con el mismo. Asimismo, en su trabajo dan cuenta del enorme peso que los títulos de propiedad, o más bien la dificultad que en ambos casos representó la posibilidad de las comunidades para tramitar su carácter de propietarios de los terrenos en que funcionaban los centros.

Este trabajo es un buen ejemplo de las miradas minuciosas que pueden hacerse frente a proyectos ambientales desde una perspectiva que de lugar a la cultura. Asimismo, representa una muestra valiosa de lecturas que se piensan abierta, pero a la vez críticamente las posibilidades que los nuevos discursos e instituciones ambientales son propuestas globalmente y aplicados localmente.

2.3 Desarrollo comunitario desde la interculturalidad.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

La compleja realidad actual afecta los procesos de interacción, desarrollo y cohesión social de las comunidades, evidenciándose la necesidad de personal humano y profesional que cuente con competencias necesarias para hacer un acercamiento proactivo de las situaciones y problemáticas, capaces de desarrollar acciones y procesos orientados a favorecer la convivencia, fomentando relaciones sociales interculturales, el respeto mutuo entre culturas y la construcción de un espacio común de intercambio y fortalecimiento comunitario.[3]

¿Qué significan los desarrollos comunitarios vistos desde la interculturalidad?

En 1995 la comunidad Una, ubicada en varios departamentos de Colombia (Arauca, Santander, Casanare) lanzó una amenaza de suicidio colectivo frente a un proyecto petrolero promovido por grandes compañías y el Estado colombiano.

Recuperado de: Creative Commons (CC)

Sobre la cosmologia Uwa y su defensa del territorio en: https://www.senalmemoria.co/UwasTerritorioVisionTierra, Margarita Serje hace un análisis minucioso de este caso, que comienza por una descripción de un conjunto de asuntos claves de la reunión que tuvieron la comunidad y el Estado. A saber: El lugar de la reunión estaba ubicado lejos de donde habita la comunidad U´wa, la moderación está a cargo de la directora de Asuntos Indígenas del gobierno, las “palabras de bienvenida” estuvieron a cargo del director de “relaciones con la comunidad” de la empresa petrolera “quien se presenta como anfitrión de la reunión”, la secretaría de la reunión es asumida por representantes del Estado sin negociar este asunto previamente.

Serje brinda elementos que contextualizan el caso, haciendo referencia amplia a la constitución de 1991 y con ella al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación que contrasta con la imposición del proyecto petrolero, evidente en la respuesta que la funcionaria de Asuntos Indígenas del gobierno dio a un delegado U´wa:

“Un delegado U´wa preguntó si la consulta era para decir si o no y (la directora de la DGAI) respondió que la consulta no es para decir si o no a un proyecto, sino para que la comunidad entienda cómo se puedan ver afectados por los trabajos que se van a realizar, estudiar cuáles serían las incidencias socioculturales del proyecto y formular soluciones, así como los beneficios a los que deba acceder la comunidad” …” ¨No es un permiso de los indígenas sino una apreciación sobre afectaciones (sic) posibles de un proyecto a un pueblo indígena”. p106 acta de consulta previa entre el Estado y la comunidad U´wa. 1995. Citado por Serje, M. Margarita Serje, « ONGs, indios y petróleo: El caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa», Boletín de l'Institut français d'études andines [En línea], 32 (1) | 2003, Publicado el 08 abril

2003, consultado el 08 diciembre 2020. URL: http://journals.openedition.org/bifea/6398; DOI: https://doi.org/10.4000/bifea.6398 El Estado y la comunidad U´wa tienen en su momento ideas distintas sobre el proyecto petrolero. Mientras el Estado lo apoya y finge unanimidad entre ellos y los U´wa en su entender sobre el proyecto, los U´wa “…entienden la propuesta que les hace el Estado como una trampa: la explotación del territorio a cambio de los “beneficios” del desarrollo…”

(Acta del Tercer Congreso U´wa, 7 de enero de 1995). Citado por Margarita Serje, «ONGs, indios y petróleo: El caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa», 2003.

La controversia se visibiliza cuando amenazan con suicidarse movilizando la opinión pública, la prensa internacional y organizaciones de diverso tipo y alcanzando un resultado alentador para sus intereses. La controversia se convierte asimismo en un ejemplo emblemático de agencia indígena frente a grandes proyectos que tienen el apoyo del Estado colombiano que vale la pena conocer y analizar críticamente en este módulo.

[1] Recuperado de: https://www.clacso.org/educacion-ambiental-un-abordaje-desde-la-pedagogia-del-conflicto-ambiental/

[2] Recuperado de: https://www.nodal.am/2017/07/los-pueblos-originarios-capitalismo-salvaje/

[3] Recuperado de: https://www.ciesi.net/ejes-tematicos/estudio-de-la-paz/convivencia-intercultural-y-empoderamiento-comunitario

Recuerda la actividad de la unidad

Recuerda la actividad de la unidad