2.1. Taxonomía general del folclor colombiano

Aunque en la taxonomía general del folclor colombiano, propuesta por Guillermo Abadía Morales; corresponde a una clasificación del folclor, se evidencia una correlación directa entre los diferentes referentes culturales como mitos, coplerío, instrumentos musicales, el vestuario de las danzas, entre otros; que hacen posible caracterizar los componentes propios de una región determinada, permitiendo una integración y transversalización de saberes desde y hacia diferentes campos del conocimiento como en las áreas de las ciencias sociales y humanidades.

Es así, como, durante los años 1950 y 1959 la comisión corográfica colombiana, en cabeza del Ingeniero y geógrafo Italiano Agustín Codazzi; realizó, una caracterización de tipo geográfico y antropológico acerca de la diversidad geográfica y cultural de Colombia. No se trata de profundizar al respecto, pero es importante saberlo y para ello se sugiere observar el video realizado por la Universidad Industrial de Santander en el año 2010: Comisión corográfica en Colombia -UIS 2010- que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dsc6yE3krRg

Más adelante, en 1970, el folclorólogo colombiano Guillermo Abadía Morales, nacido en Bogotá en 1912, y de acuerdo a la nota bibliográfica consignada en el epígrafe del Compendio General del Folclor colombiano (1983) “se publica el Compendio General de folklore, por recomendación y gestión del instituto colombiano de antropología y para atender la petición de los maestros normalistas del país” (p.6). Desde entonces se convirtió en el primer documento de consulta, cuando se trata de abordar temas relacionados con el saber popular. Sus citas aparecen en cientos de trabajos monográficos, tesis, artículos y otros libros, y hasta el momento no ha surgido estudio alterno alguno que por escrito contradiga lo plasmado en el Compendio en mención.

A continuación, se presenta la taxonomía del folclor general de Colombia, también denominado árbol del folclor colombiano (tradición popular, típica y viva); según Abadía (1983):

Se ha acostumbrado simbolizar el folclor con la figura de un árbol cuyas raíces arrancan de la tradición y cuyas ramas corresponden a las grandes divisiones de este estudio. Las hojas de cada rama; representan los diferentes temas particulares que se van a investigar y a analizar. (p.20). Ver figura:

Existen corrientes que tienen detractores al respecto por su clasificación de saberes, las cuales están sustentadas en el discurso de la decolonialidad, dado que se evidencia un regionalismo puro y de todas maneras es necesario tener en cuenta, el carácter intercultural del conocimiento del pueblo y la diversidad que al mismo tiempo se hace pluricultural. En algunos países de Latinoamérica se habla de Derecho consuetudinario, para referirse al conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad.

Es por ello, que en el presente capítulo se propone la taxonomía planteada por Abadía para entender la danza en el contexto del folclor y todos los temas particulares que rodean el folclor coreográfico, pues en un solo montaje coreográfico pueden estar presentes todos los demás ya que, en la danza tradicional, está presente también la literatura, la música y la plástica.

El árbol del folclor colombiano, tradición cultural, típica, empírica y viva se compone de cuatro grandes ramas a saber:

- Folklore Demosófico: comprende lo relacionado con la vivienda, los usos y costumbres en general, las artesanías, la medicina empírica, los mitos y las supersticiones.

- Folklore Literario: Se refiere a las coplas, el habla, las narraciones, las adivinanzas, lo dichos, los refranes, exageraciones y trabalenguas.

- Folklore Coreográfico: Alude a danzas mestizas, danzas mulatas, danzas indígenas; los juegos coreográficos, el vestuario y la parafernalia.

- Folklore musical: Hace referencia a las creaciones musicales oriundas de lugares determinados, en el cual, se reconoce el valor musical de letras y tonadas, así, como el sentimiento nacional regional y nacional generado por la capacidad creativa de sus pobladores.

Aunque las cuatro ramas del folclor están articuladas y cada una tiene unas características específicas, las cuales, para el caso del folclor musical, están relacionadas con lo que Abadía Morales, ha denominado como tonadas y cantos indígenas (determinados por el motivo: fertilidad, conjuro, guerra, fúnebres, iniciación, etc.), mestizos (los de la zona andina y la región llanura) y mulatos ( los de los litorales atlántico y pacífico); estas son el resultado del proceso de mestizaje y de aculturación, lo que se manifiesta en una gran variedad de ritmos que hacen del folclor musical de Colombia uno de los más variados del mundo.

Así mismo, estas tonadas se ejecutan por medio de la interpretación de instrumentos musicales, cuyas características también están dadas por los diferentes elementos que culturalmente se intercambiaron durante el proceso de colonización dando como resultado ritmos matrices en la música colombiana como el torbellino, el bambuco, el pasillo, la cumbia, el currulao y el joropo, de los cuales se derivan danzas, contradanzas, valses, porros y gaitas, entre otros no menos importantes.

Estos instrumentos tienen su propia taxonomía, la cual depende de su forma de ejecución, por lo que los instrumentos de cuerdas son denominados cordófonos (el tiple, la guitarra, el arpa, el requinto, el cuatro); los instrumentos que suenan al ser soplados o imprimirles aire a través de la boca son denominados aerófonos (las gaitas, la trompeta, las flautas, la quena la ocarina, etc.); los instrumentos que se golpean con la mano o percuten se llaman de percusión como los tambores y los cununos y los instrumentos que tienen una forma particular de ejecutarse son los Idiófofonos, por lo general son de sacudimiento, como la esterilla y el quiribillo.

Lo anterior es fundamental para la conformación de conjuntos que acompañan la ejecución de las danzas, es así que, para el currulao, danza matriz de la región del pacífico sur de Colombia es primordial el conjunto musical de marimba, compuesto por la marimba de chonta, los cununos, los bombos, los guasás y las voces melodiosas de las cantadoras, muy diferente en la misma región, pero en el departamento del chocó se caracteriza por la chirimía (tambora, redoblante, platillos y clarinete). En la Región Caribe sobresale las gaitas, macho y hembra, la caña de millo, el tambor alegre, el llamador, tambora y el maracón); en la región de la Orinoquía, el folclor musical está determinado por el arpa llanera, las maracas y el cuatro; en la región andina sobresalen los instrumentos de cuerda como la guitarra, el tiple y la bandola y en la Amazonía los determinantes las flautas y los instrumentos idiófonos o de sacudimiento. La música de acordeón, característica por el son, el paseo, la puya y el merengue suenan al ritmo del conjunto vallenato (la caja, la guacharaca y el acordeón).

2.2. El folklore en las danzas y en los juegos danzados

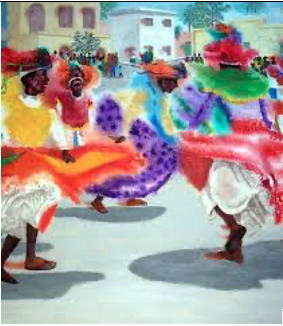

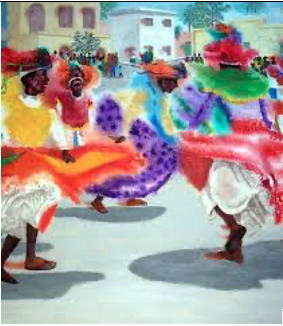

Recuperado de: Creative Commoms CC

(La imagen representa un grupo de farotas; danza representativa del folclor coreográfico del Caribe colombiano)

Para el presente capítulo se tomará como fundamento al folclorólogo Octavio Marulanda Morales, quien nos presenta otro documento muy completo acerca del saber popular: El Folklore de Colombia, práctica de la identidad cultural.

Ante todo, es importante definir danza, por tanto, se tendrá en cuenta el concepto de Salazar (s.f.):

La DANZA es una coordinación estética de movimientos corporales. Movimientos corporales coordinados existen utilitariamente en determinados trabajos del hombre: el movimiento cadencioso de los remeros, la curva airosa de los segadores y el ritmo de los aventadores de mies. El de los majadores de cáñamo o del lino, contiene en sus grandes líneas plásticas elementos que pueden ser incorporados a la danza; pero solamente son eso: elementos, gestos plásticos elementales, la geste auguste du semeur (el gesto gracioso del sembrador). (p.67)

También es importante tener el concepto de ritmo; al respecto Marulanda (s.f.) señala:

No puede haber danza, en el sentido estético de la palabra, sin la presencia del ritmo. La danza se estructura en base a éste, cuya exteriorización corre a cargo del cuerpo humano, pero cuya esencia reposa tanto en el acompañamiento instrumental o el canto, como en el discurrir de los movimientos. (p.68)

Así mismo, el autor en mención; trata el origen de las danzas folclóricas colombianas en el proceso de mestizaje, refiriéndose específicamente al aporte español y africano. También presenta nociones de coreografía para indicar los procedimientos técnicos y artísticos que se aplican en el desarrollo de una danza, cuando ésta obedece a un plan o “montaje”.

De igual manera, expone una forma aproximada de clasificar las danzas: Según la dirección predominante que toman los movimientos; por el tipo de agrupación y según los objetivos. Por consiguiente; la importancia del vestuario y la parafernalia. El tema está dado en las páginas 69 a la 74 y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/document/357980228/El-Folklore-de-Colombia-Practica-de-La-Identidad-Cultural

2.3. Construcciones de identidad a partir de la vivencia.

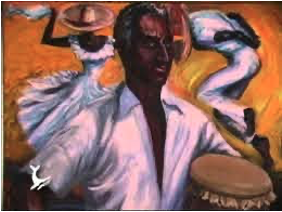

Recuperado de: Creative Commons CC

(La imagen representa una pareja vivenciando la danza del currulao al ritmo de tambores, propia de los pueblos del sur del pacífico colombiano.

La identidad se construye a partir de la experiencia, de las interacciones con otras personas de los grupos o comunidades a las cuales se pertenece.

En el ejercicio de conceptualizar la identidad hacia su construcción a partir de las vivencias, como fundamento de la actividad que se realiza en el desarrollo de la presente unidad; se hace referencia a Toledo (2012) en su afirmación:

“La identidad no es un constructo empíricamente observable, aunque ella se manifiesta en las prácticas que desarrolla el sujeto y le permite construir un relato particular, un relato sobre su propia existencia. Aunque en ese relato incluye ficción, su narrativa no es del todo ficticia, puesto que dicho relato se construye a partir de las experiencias que el sujeto ha vivenciado en el contexto de su existencia y con los otros que lo rodean. Se da cuenta de un relato que da cuenta de los acontecimientos que el sujeto ha vivenciado a lo largo de su historia.

(…) Dado que la identidad es producto de la interacción del sujeto con su entorno, toda identidad es una identidad situada. Entonces, la construcción identitaria ocurre en un territorio. En ese espacio ya apropiado por otros, el sujeto se constituye en un actor social, en la medida que, tomando en cuenta su pasado, desarrolla acciones con perspectiva de futuro. Las acciones se realizan siempre en relación con los otros que están presentes (de diferentes maneras) en el mismo territorio.

(…) La identidad es también la resultante del conjunto de narraciones que circulan en torno al sujeto. Esto, porque las historias vehiculan los significados compartidos por los colectivos. Además, son esas historias sobre el acontecer de la existencia las que permiten las interacciones entre los sujetos y son producto de ellas mismas. Y es a través de las narrativas que el sujeto expresa su identidad a los otros”. (p.2)

Es así, como los procesos de construcciones de identidad; se dan de acuerdo al contexto en el que las personas se desarrollan como individuos pertenecientes a una sociedad, la cual presenta características que la distinguen de otras. El reconocimiento de los valores culturales favorece el sentido de pertenencia y construcción misma de esta identidad. Al respecto Molano (2007) señala:

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.

(…) ¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencias de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza.

(…) La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro”. (p.74)

Por otra parte, cuando se habla del saber del pueblo, nos referimos a aquellos personajes que, desde su conocimiento empírico, en las diferentes regiones de Colombia han procurado identificar, rescatar, recopilar y de alguna manera proyectar sus vivencias y hallazgos en una comunidad, ya sean del orden musical, coreográfico, demosófico o literario. En este capítulo de la unidad No. 2 del módulo: La danza y el folclor: una búsqueda de identidad, el estudiante de la Maestría en Educación para el Desarrollo sociocultural deberá relatar biográficamente, la vivencia de una persona perteneciente a su entorno cultural, que cumpla con las anteriores características y relacionándola desde lo identitario, artístico y cultural. Al respecto, Gonzáles (2019) señala:

La investigación autobiográfica, la biografía, historias y relatos de vida constituyen géneros narrativos, los cuales después de un momento de oscurantismo y desconocimiento acaecido en el período de las guerras mundiales en Europa en el siglo XX, son nuevamente, puestos en el escenario de las ciencias humanas y sociales, y se originan en diversas y entrelazadas disciplinas y campos de conocimiento, en los que sobresalen: la sociología, la antropología, la historia, la medicina y la psicología social. (p.70)

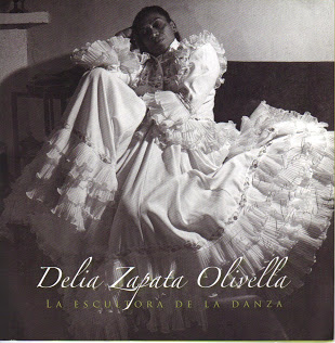

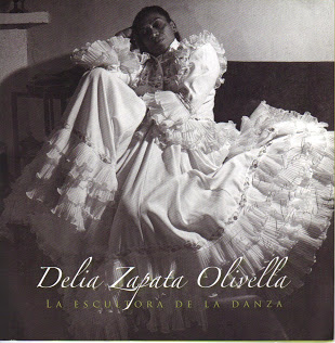

En los siguientes enlaces encontrará la vida y obra narrada por los hermanos Zapata Olivella, quienes gracias a su ardua labor: Manuel como investigador y Delia como escultura de cuerpos y formadora de maestros artistas, han trascendido y permanecen vigentes por sus aportes a la identidad, el folclor y la cultura colombiana:

Recuperado de: Creative Commons CC

(La imagen es una fotografía de la maestra Delia Zapata Olivella)

Recuperado de: Creative Commons CC

(La imagen es la fotografía del antropólogo Manuel Zapata Olivella)

El acercamiento y conocimiento a los personajes portadores de cultura, se viabiliza a través del relato biográfico, que según Amezcua y Hueso (2004), señalan:

El relato biográfico es un documento que recoge la narración de una experiencia vivida por una persona y expresada con sus propias palabras. Es un tipo de investigación cualitativa de carácter descriptivo en el que el relato del informante adquiere la mayor importancia. Como un tipo de artículo en concreto, el relato biográfico se compone de dos elementos: la narración del informante y un comentario crítico del investigador. En este artículo se exponen los criterios para la elaboración del relato biográfico: la elección del informante, la técnica de la entrevista, la transcripción del texto y la redacción del artículo. (p.1).

Como se evidencia, se reafirma la validez de seguir construyendo una identidad a partir de la danza y el folclor, porque si bien es cierto, dicha identidad ha soportado tensiones y generado negociaciones en las sociedades, afianza el sentido de pertenencia a través de las expresiones socioculturales, los representantes culturales, y la capacidad de agenciamiento de comunidades resilientes, que claman por el reconocimiento de sus tradiciones y costumbres.

Actividades de la unidad:Mapa conceptual

Actividades de la unidad:Mapa conceptual