Saberes Previos o Preguntas Orientadoras

- ¿Qué es lo diverso?

- ¿Qué es la inclusión?

- ¿Es uno solo o podemos hablar de varios tipos de inclusión?

- ¿Cómo lo diverso y lo inclusivo se relaciona?

Hacia la diversidad

1.1 La diversidad para de-construir la escuela. (Hacia la diversidad y la inclusión)

Recuperado de CC0: Creative Commons

Cuando hablamos de inclusión y diversidad nos referimos directa o indirectamente a la manera como nos entendemos y como entendemos al otro. La educación no está exenta de estas consideraciones sobre lo propio y sobre lo otro; lo que vincula y separa; lo igual, lo parecido y lo diferente.

Es importante reconocer que la educación inclusiva por diversos motivos ha estado fuertemente ligada a la educación de la población con discapacidad. A mediados del siglo pasado los niños y adolescentes con discapacidad se encontraban excluidos de la educación en la mayoría de los países. En Colombia, continúa siendo la minoría más ampliamente excluida de la educación. (Fundación compartir, 2013).

La idea de inclusión parte primero por la identificación y reconocimiento de exclusiones en varias poblaciones, primeramente, en familias con hijos con discapacidad que comparan las posibilidades educativas de pares y hermanos, lo que deviene en exigencias y demandas por una educación no solo más integral sino inclusiva, que cobije a todos bajo las mismas oportunidades. Estas exigencias son tanto a nivel material (instalaciones, equipos, recursos físicos) como de profesionales idóneos que den respuesta a los retos que surjan en el proceso bajo el derecho inalienable de una educación realmente para todos.

Para la consecución de escuelas más eficaces e inclusivas, se hace imprescindible el desarrollo de mecanismos que otorguen la respuesta educativa que cada alumno necesita. La construcción de estas escuelas exige su inmersión en procesos de reforma poliédrica a nivel curricular, organizativo y metodológico (incluyendo el uso de estrategias y medidas como una respuesta ineludible (Jiménez et al, 2018)

Pero en sí, ¿qué es la educación inclusiva?

[…] implica que los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales deben incluirse en los planes educativos elaborados para la mayoría de los niños […] Las escuelas inclusivas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los alumnos, los ajustes razonables tanto de los estilos y ritmos de aprendizaje diferentes y garantizar una educación de calidad para todos a través de los programas de estudio apropiados, las modalidades de organización, las estrategias de enseñanza, la utilización de los recursos y la colaboración con sus comunidades (Unesco, 1994, Citado en Fundación compartir, 2013)

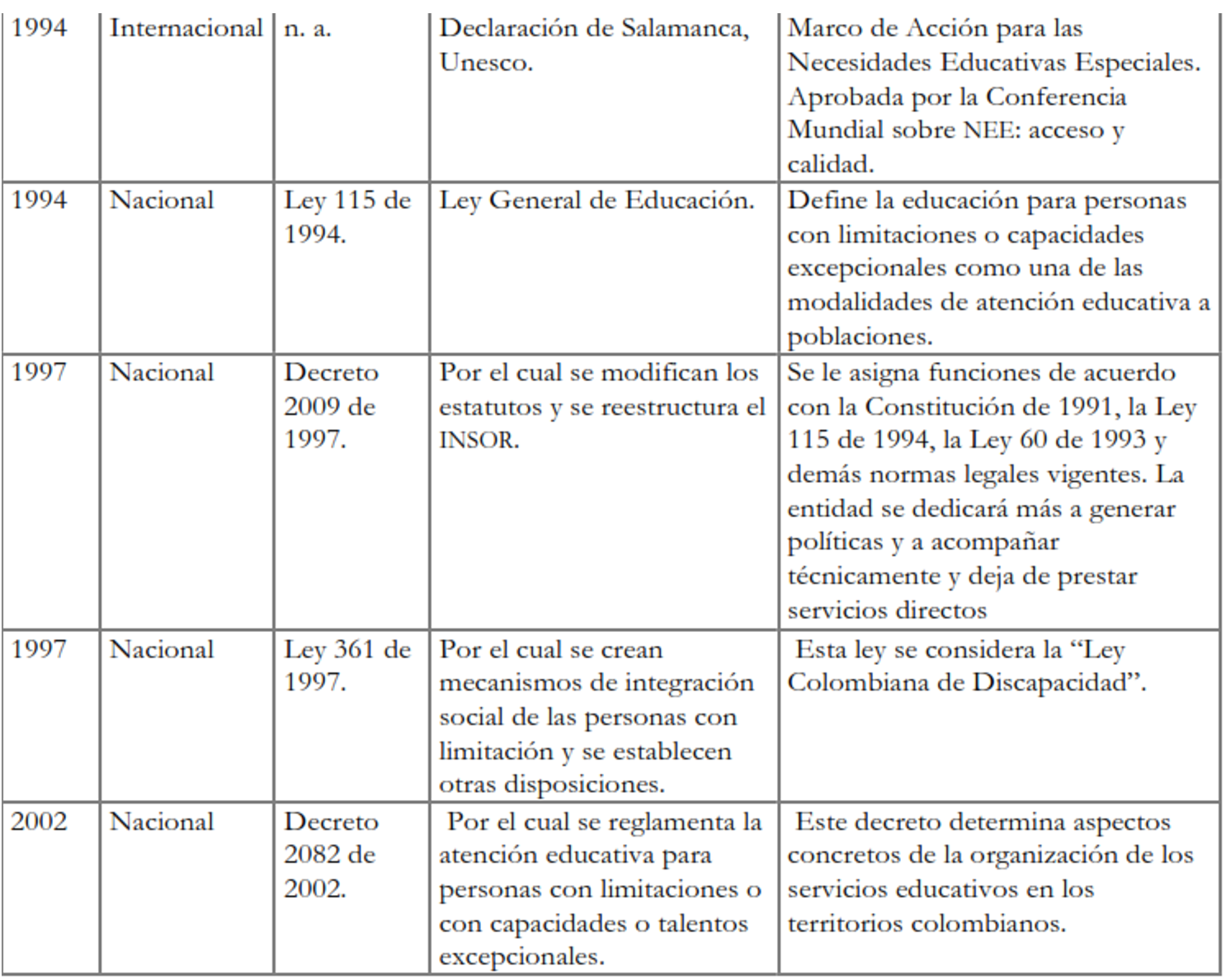

Bajo esta definición de la Unesco, la concepción de lo diverso no se centra únicamente en los temas de discapacidad (que en sí ya es un tema complejo y amplio). Tenemos referentes también de carácter cultural, social, económico, político y psicológico, que hacen que el reto por hacer una verdadera escuela incluyente sea enorme y complejo, como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Prácticas y discursos que favorecen el surgimiento de la educación inclusiva

|

Medicina y siquiatría (finales del s. XVIII). |

En medicina surge una preocupación por el aprendizaje de los niños con deficiencias mentales (Esquirol, 1818; Itard, 1808 y Seguin, 1846). Se elabora un método para educar a esta población con el fin de mejorar la situación de los niños abandonados en asilos y se orienta al profesorado al respecto.

|

|

Ingreso obligatorio a la enseñanza primaria (s. XIX). |

El propósito de que la enseñanza primaria sea universal, gratuita y obligatoria hace visibles las diferencias de aprendizaje y la inadaptación escolar. Nace la pedagogía terapéutica como fundamento de la educación especial.

|

|

Pedagogía (comienzos del s. XX). |

Montessori (1890) y Decroly (1896) por sus conocimientos de medicina y pedagogía retoman a Itard y Seguin y diseñan métodos y materiales para la educación del excepcional, reconocen sus posibilidades educativas y buscan superar el asistencialismo. Se concibe en la pedagogía el tratamiento a partir de diferencias individuales.

|

|

Psicología experimental -psicometría (comienzos del s. XX). |

Se hacen mediciones del cociente intelectual (Alfred Binet) con el fin de explicar por qué unos niños aprendían más fácilmente que otros y estudiar posibles medidas educativas. Surgen clasificaciones y se define que quienes no aprenden, aprenden lentamente, o distinto, van a otras instituciones. |

Fuente: Fundación compartir (2013)

1.2 Pedagogía social para la inclusión

Recuperado de CC0: Creative Commons

Es necesario reconocer que, para lograr la inclusión total, esta no debe centrarse solo en el individuo, en una discapacidad, una condición particular, sino se invita a una visión global de la escuela; no una que no tenga todas las respuestas, sino una que aprenda a preguntar e identificar la problemática para movilizar caminos que estén en pro del desarrollo, la participación y el aprendizaje de todas las personas.

Sería paradójico dar una definición taxativa y única de lo diverso, ni mucho menos dar una sola ruta pedagógica y metodológica que conduzca a una escuela mucho más inclusiva, porque eso diverso es múltiple y refiere a situaciones de alteridad.

A continuación, se enlistarán algunas estrategias pedagógicas para trabajar varios espectros de la inclusión en la escuela: a. Enseñanza grupal cooperativa, b) Enseñanza a multiniveles, c) Enseñanza con currículos diferenciados, d) Individualización del aprendizaje, e)Tutorías entre pares, f) Evaluación formativa, g) Retroalimentación, h) Instrucción en estrategias cognitivas, i) Instrucción en estrategias de memoria, j) Revisión y práctica, k) Aprendizaje autorregulado, l) Enseñanza recíproca, m) Enfoques de comportamiento, n) Instrucción en habilidades sociales, o) Ambiente del aula positivo y motivador, p) Tiempo de aprendizaje activo adecuado, q) Tecnologías de la información y las comunicaciones, r) Participación de los padres, s) Procesamiento fonológico, t) Ambiente físico óptimo, u) Estrategias combinadas. (Fundación compartir, 2013)

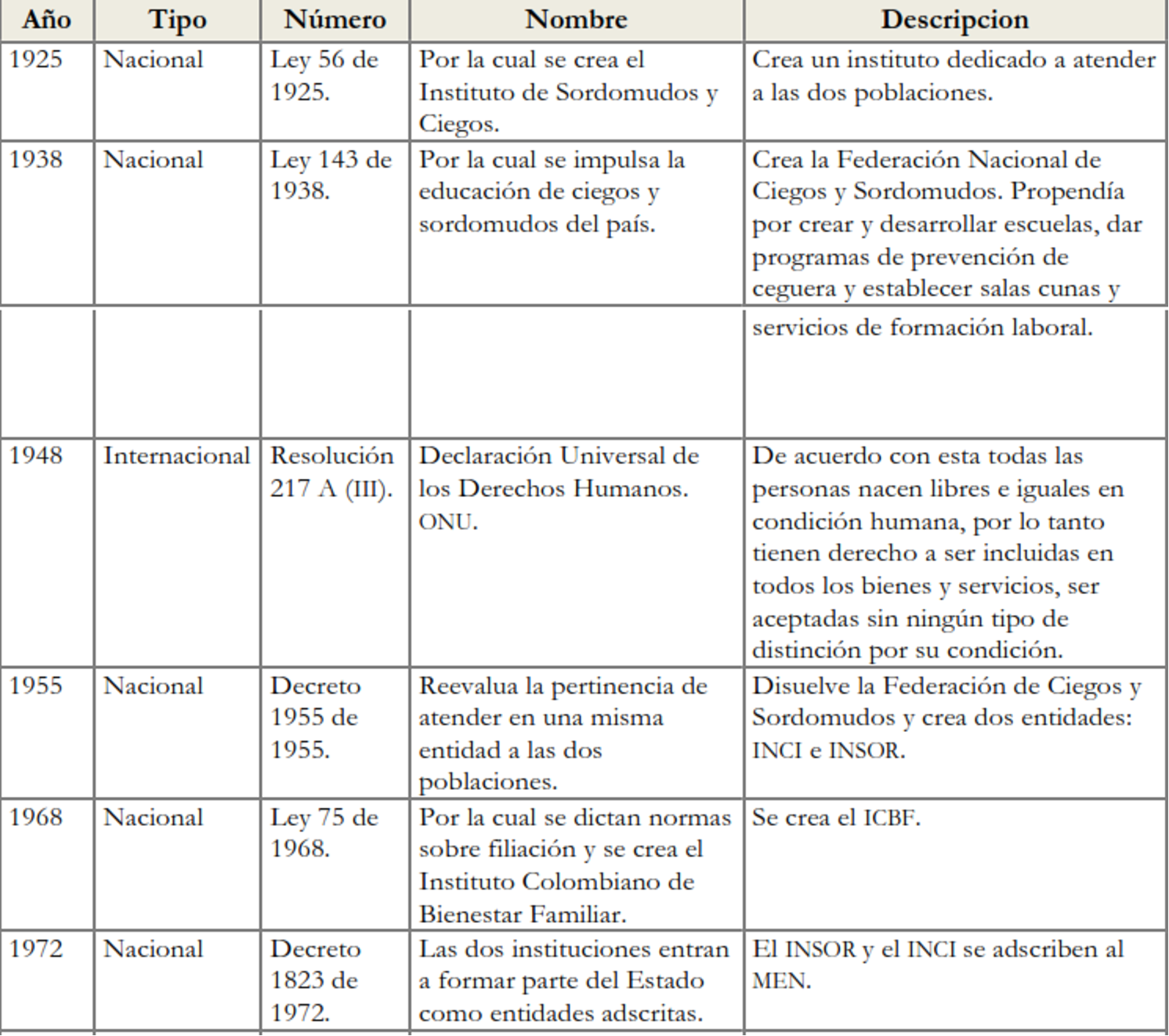

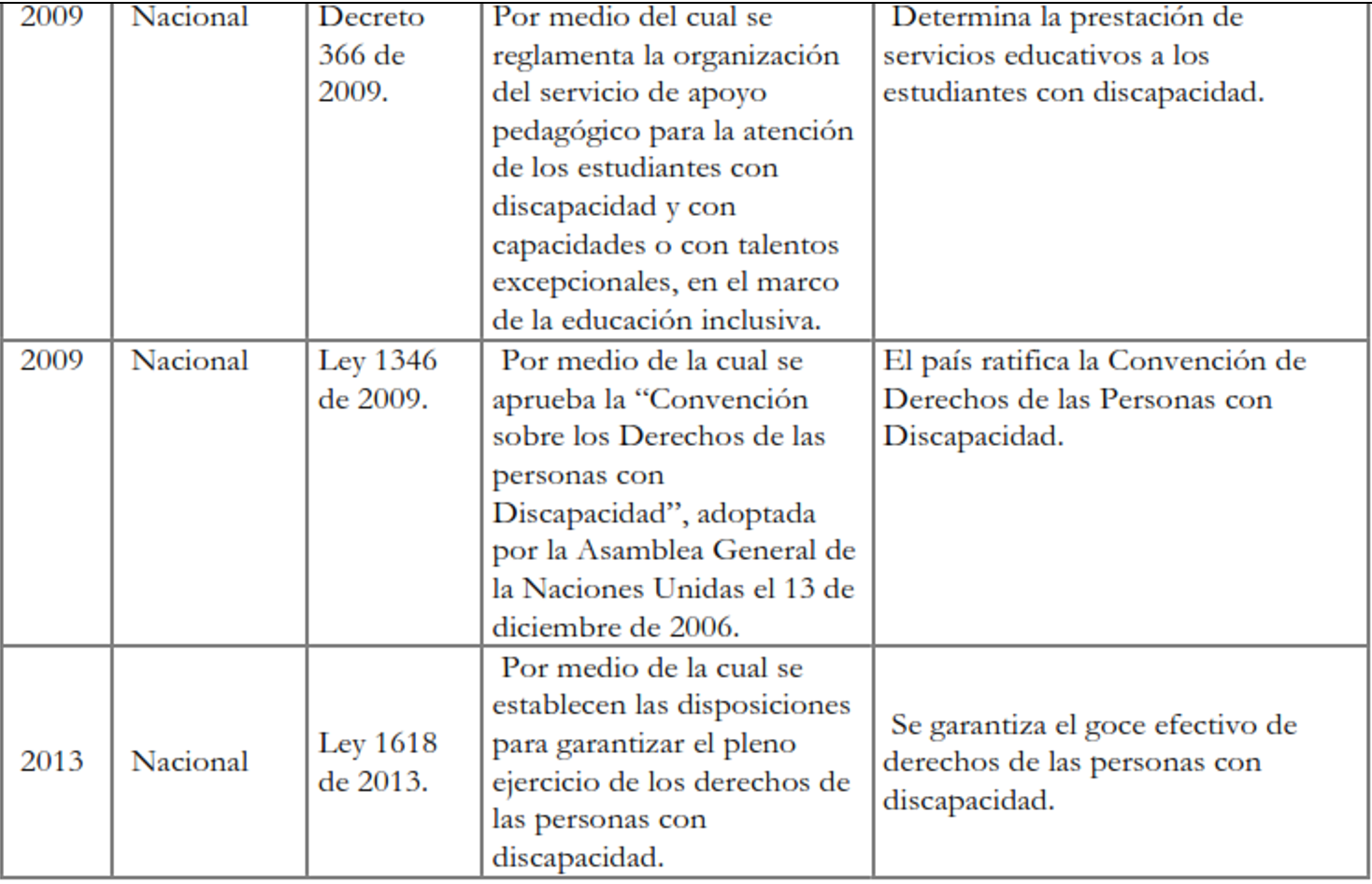

En Colombia podemos rastrear en la tabla 2, algunos hitos históricos que legislan sobre la diversidad y la inclusión no solo en el sistema educativo, sino a nivel también gubernamental:

Tabla 2. Hitos históricos sobre la diversidad y la inclusión

Fuente: Fundación compartir (2013)

1.3 La escuela como escenario de conciliación.

Recuperado de CC0: Creative Commons

Inclusión y exclusión refieren a problemáticas de la escuela, no exclusivas de ella, pero que la atraviesan y la dotan de sentido. Esas situaciones que podemos situar como críticas y problémicas requieren abordajes alternativos y generativos. Carlos Skliar (2011) afirma que en la convivencia hay, ante todo, una pregunta que sólo adquiere sentido en el interior de la convivencia, cuando la convivencia se revela como dificultad, como imposibilidad, como aquello existente y no existente al mismo tiempo. Es importante poner en cuestión los modos de relación que habitamos, convivir refiere a conciliar, acercar orillas, reconocerlas, separarlas y por qué no, eliminarlas.

Según Skliar “Es necesario insistir con la pregunta sobre la convivencia, por el estar-juntos; una cuestión quizá curiosa o excéntrica en tiempos en que parece que lo habitual sea la in-comunión, la desidia, el abandono, el miedo a todo lo que pueda ser (en apariencia) extraño o intruso o débil o ajeno o, sobre todo, indescifrable, incognoscible” (p.119).

Cada día nos vemos inmersos en un sinfín de posibilidades de ejercer nuestro sentido más humano en los contextos en los cuales nos desempeñamos, buscando una sana convivencia con nuestros conciudadanos basándonos en los valores con los que nos educaron desde casa y en la escuela. La nueva perspectiva en la educación fundamentada en valores coloca las finalidades orientadas a optimizar el sentido más básico de un ser social, democrático, respetuoso de la diversidad y propiciador de la puesta en marcha de los derechos universales.

Para poder salvaguardar las bases de una sana convivencia se debe tener claridad frente a los procesos de una convivencia cualificada (pacifica) y una convivencia especificada (diversificada según los espacios cívico y ciudadano) Hay un componente socio ético en la educación para la convivencia ciudadana, que surge directamente del sentido de responsabilidad compartida y derivada, propiedades de la convivencia pacífica ciudadana. A diario nos vemos avocados para desarrollar y mantener normas de convivencia, bajo la directriz de organizaciones políticas y culturales en las que se debe actuar enfatizando los derechos como garantes de la sociedad para la convivencia.

Aunque la conflictividad es una preocupación importante, y sigue habiendo niveles altos y variopintos de conflictos en casi todos los actores ciudadanos, es importante resaltar la diferencia entre el conflicto explicito, de aquel percibido y mediatizado.

Cuando mediatizamos el conflicto, partimos de la base de que los medios de comunicación seleccionan los sucesos en la vida cotidiana que son susceptibles de ser publicados. Los medios colombianos, priorizan de manera precisa aquellos donde la conflictividad resalta, explícitamente cuando el conflicto escala y se aborda de manera agresiva y desobligante, y quizá sería una de las razones por las cuales los índices de conflicto violento disminuyen, pero la percepción de inseguridad aumenta, rotulándose un contexto como violento y agresivo, y por ende a los sujetos de ese lugar como personas incapaces para dirimir de manera efectiva sus conflictos.

Estamos en un momento coyuntural de reconciliación y paz nacional, pero esto será imposible de lograr si no se atiende de manera inmediata y contundente esas pequeñas manifestaciones de violencia que involucran aspectos básicos de convivencia, que redunden y alimenten esa tan anhelada paz nacional.

Galtung (2010) manifiesta que independientemente de la naturaleza del conflicto, si es personal, familiar, social, nacional, la violencia tiene que ser rechazada. El conflicto no. El conflicto parte de una diferencia con el otro, y si lastimamos al Otro, también uno termina siendo lastimado. Todos somos parte de la misma unidad de la humanidad. Además, estamos apuntando en la dirección equivocada. El problema no es el Otro. Podemos incapacitarlo de tal forma de que sea incapaz de alcanzar sus malévolas metas. Pero esto no resolverá la contradicción y el conflicto.

Por ello, es necesario comenzar a resolver las contradicciones de manera creativa y alternativa, utilizando herramientas pedagógicas que traspasen lo académico y lleguen e impacten al ciudadano en común, para que la espiral de violencia no siga escalando, y se cree una pedagogía que llegue a todos los actores sociales para que transformen las micro violencias de manera progresiva y efectiva. Desde ahí también se está promoviendo una escuela y una educación incluyente.

1.4 El lenguaje como vía de inclusión

Recuperado de CC0:. Creative Commons

El lenguaje como proceso psicológico, social y cultural se expresa en el individuo según Saussure a través del habla. mediante el uso de palabras y una gramática que contiene aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos. El lenguaje es una categoría abstracta con la que se designa la comunicación de una información dada a través de diferentes medios. “Es en el lenguaje donde el sujeto tiene su origen y su lugar propio, y que sólo en el lenguaje a través del lenguaje es posible configurar la apercepción trascendental como un yo pienso” (Agamben, 2018, p.60).

El lenguaje compele permanentemente un ejercicio intersubjetivo con el otro. Por esto desde acá también podemos incluir. El lenguaje refiere en alteridad y otredad. Sin embargo, puede que la educación cada vez cierra más el sujeto dentro de sí mismo, y esa otredad necesaria, el erotismo producto de la alteridad con el otro a la manera que propone Levinas, que se cataliza en el lenguaje, se pierde a la hora de enseñar: la educación informa, instruye, pero no apasiona, pierde su erotismo. “El lenguaje multidimensional es convertido en lenguaje unidimensional, en el que los significados diferentes y conflictivos ya no se interpenetran, sino que son mantenidos aparte; la explosiva dimensión histórica del significado es silenciada” (Marcuse, 2010, p. 226). El disenso se fuerza a consenso. La literatura tendría algo que decir ya que el lenguaje literario puede rescatar lo multidimensional, lo multicultural, abrir el diálogo y el poder intersubjetivo de la comunicación que es atravesada por el lenguaje. El lenguaje en vez de unificar el diálogo puede estimular la tensión del sujeto con lo que aprende y con lo que le enseñan: confrontarlo, debatirlo, conciliarlo, internalizarlo. “Es en el lenguaje donde el sujeto tiene su origen y su lugar propio, y que sólo en el lenguaje y a través del lenguaje es posible configurar la apercepción trascendental como un yo pienso” (Agamben, 2018, p. 60). En el lenguaje recorre lo ficcional, y esas ficciones que se colectivizan trascienden la esfera individual, relatos que no existen pero que definen una cultura. El habla traduce las ficciones y las pone en común. El lenguaje permite al sistema social configurarse “como un mecanismo complejo donde los significantes (inestables) de la significación se oponen a los significantes estables, pero donde en realidad se intercambian unos con otros para garantizar el funcionamiento del sistema” (Agamben, 2018, p. 122), la creación, la invención y resignificación de ficciones no sólo de manera individual, también colectivas. El lenguaje se tiene que entender como ese baile permanente entre lo unitario y lo múltiple.

Malinowski, Levi-Strauss y Bourdieu ven lo cultural como un hecho del lenguaje que da sentido a la existencia. Es un conjunto de aparatos, símbolos y signos, atravesados por la historia y la memoria, que dota de significado las relaciones y las actuaciones sociales que establecen reglas y normas. La cultura, igual que la historia, se transforma, evoluciona y se pierde. Al ser una forma de representación y reproducción, la cultura no puede ser objetiva ni plenipotenciaria. De ahí que algo no es bueno, ni se legitima únicamente por ser histórico o cultural. La verdad objetiva genera vértigo, una náusea que condena al ser humano a un momento estacionario antinatural. La cultura no es un imperativo, es sustancia, lenguaje y transformación, capaz de fluir y evolucionar con el sujeto mismo. (Gutiérrez Garay, 2018, p. 10)

Para Habermas (2002) “el sí mismo individual sólo se forja por la vía social del extrañamiento e, igualmente, sólo puede estabilizarse en el entramado de unas relaciones de reconocimiento intactas” (p. 51). Por ello, la acción comunicativa designa aquellas interacciones sociales para las cuales el uso del lenguaje, orientado al entendimiento, asume un papel de coordinación de la acción. “En tanto que seres históricos y sociales, nos encontramos ya siempre en un mundo de la vida estructurado lingüísticamente” (p. 22).

![]() Actividades de la Unidad: Tematización

Actividades de la Unidad: Tematización

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial 4.0