Interculturalidad y espacios sociales

2.1 Espacios sociales de los jóvenes

Recuperado de: Creative Commons

Con conceptos tan amplios a trabajar en esta unidad, como son Espacios sociales, Jóvenes e interculturalidad, debemos trazar una ruta más precisa que nos guie en la concreción y problematización de la educación inclusiva y la diversidad.

Podemos decir que estos conceptos responden a fenómenos modernos donde no solo se visibiliza ciertas dinámicas, sino que se hace todo lo posible por entenderlas y transformarlas. El joven está inmerso en una serie de ceremonias simbólicas, sean estas formales o informales con sus pares principalmente. Estos ritos de pasaje que le van a permitir alcanzar estatus de adulto, son relevantes investigarlos en el proceso educativo y de desarrollo de los jóvenes. Responden a un contexto, es verdad, pero es claro que tanto a nivel social como psicológico los jóvenes son sensibles y se afectan sobremanera por la sociedad que los rodea, así dentro de su ciclo vital haya características de rebeldía y confrontación. El joven por más que diga que no lo afectan los otros ni lo que pasa a su alrededor, sí se ve afectado. Sus valores, tensiones políticas y económicas y reglas no escritas lo atraviesan de una u otra manera. El joven pugna por ganar más espacios, más autonomía que tensa con la dependencia que aún tiene a padres, adultos e instituciones.

Toda sociedad produce su propio espacio. Más específicamente podemos decir que cualquier modo de producción, junto con sus específicas relaciones de producción, necesitan de un espacio. Lefebvre incluso postula que es a través del espacio como se distinguen dos relaciones fundamentales en la sociedad, asignándoles un lugar determinado, localizándolas en forma separada y, en dicha separación, definiéndolas: las relaciones de reproducción y las relaciones de producción. Esta situación se complejiza aún más con el advenimiento del capitalismo, cuando deben distinguirse tres relaciones fundamentales: la reproducción biológica (la familia); la reproducción de la fuerza laboral (fundamentalmente la clase trabajadora) y la reproducción de las relaciones sociales de producción. (Torres, 2016, p. 244)

Los espacios sociales de los jóvenes tienden a ser disruptivos. El joven muchas veces se siente excluido de su sociedad, rechazado por su contexto. De ahí su respuesta y su actuar. Tienen dificultades para conseguir empleo, para lograr oportunidades, lo que hace que esto sea un caldo de cultivo para otras problemáticas. Pero también identificar los espacios sociales permite entender las relaciones de significancia no solo de producción sino de reproducción de discursos. Algunos de ellos encaminados a la inclusión desde la diferencia.

2.1.2 Territorio y lugar.

Recuperado de: Creative Commons

Es en el territorio como significante, escenario de conjunción de la tierra desde lo simbólico, pero también desde lo material, es donde la memoria se enraíza dentro de los marcos de simultaneidad y contingencia. Esto convierte la vida en sentido, significado y emoción. Desde el territorio se materializa el lugar. Como nos diría Darío Betancourt Echeverry: La rememoración personal se sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos conectados. Nada se escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual, y es de la combinación de estos diversos elementos que puede emerger lo que llamaremos recuerdos, que uno traduce en lenguaje. (Gutiérrez Garay, 2019). La solidaridad se transforma en alteridad, y esta se traduce en inclusión. En el territorio se cruzan discursos diversos, casi todos verticales e impositivos, pero es en el lugar donde estos hablan entre ellos, construyen, transforman.

Los lugares apropiados, utilizados para servir las necesidades y posibilidades de una comunidad, son espacios que posibilitan una “apropiación” simbólica y de identidad además de funcional. Esta apropiación, que arranca como un territorio donde se cruza lo político, lo social y lo psicológico, sólo puede tener inicio en el “lugar”. Esto refiere a lo local, lo cotidiano de cada individuo, lo que dentro de un plano general y coloquial se refiere a lo identitario y lo cultural. Si seguimos la definición de Torres (2016). Los lugares apropiados son espacios diferentes a los dominados. Estos últimos son cerrados, utilitarios y funcionales: pensados para controlar procesos naturales y sociales para la producción.

Podemos afirmar que el concepto de territorio supone un espacio determinado y controlado socialmente, supone la construcción de un espacio en el cual se ejerzan relaciones de poder que permitan su control, la definición de quienes tienen acceso a él y quienes no, la determinación de sus usos posibles. El territorio, entonces, puede entenderse como dimensión constitutiva de la dominación y, en última instancia, del atributo de lo político; se involucra en el ejercicio y la reproducción de la dominación (Torres, 2016, p. 247).

El territorio, duro, formal y constitutivo de lo político y lo social, dentro de las posibilidades de una educación inclusiva y diversa, pueden tornar en lugares, espacios de encuentro, conciliación y transformación.

Recuperado de: https://images.app.goo.gl/b78GQMHWPnxe46P3A

La educación inclusiva es un espacio social de interacción, ya sea este virtual o físico. Visto desde una óptica construccionista, el espacio social se constituye desde elementos territoriales, materiales, físicos, simbólicos, psicológicos, utilitarios y de producción.

El espacio social, que es la conjugación de todas estas dimensiones, es una herramienta para el análisis de la sociedad. Las prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación contribuyen en diferentes formas a la producción del espacio de acuerdo a sus cualidades y atributos, de acuerdo a la sociedad o el modo de producción en cuestión y de acuerdo al período histórico (Torres, 2016, p.245)

Cuando hablamos de diversidad y educación inclusiva, estamos hablando por la apuesta de un nuevo espacio, un nuevo discurso que esté en contra del discurso hegemónico; un espacio que visibiliza todas las realidades y las lleva a un plano de equidad.

2.2. Intercultural – Intracultural

Recuperado de: Creative Commons

Al reconocer lo cultural, identificamos el espacio social, el lugar de significados propio, pero también nos damos el permiso de poder identificar lo otro, el de los otros. Eso cultural que muchas veces es claro, pero se evanece al tratar de asirlo desde el lenguaje: definirlo formal y plenamente. Lo diverso, lo multicultural, no necesariamente se refiere a lo intercultural.

Centrándonos en el contexto educativo, es evidente e ineludible hablar de multiculturalidad como la existencia de aulas donde es nítido el fenómeno multicultural entendido como la pluralidad de alumnos de procedencias diversas en escenarios educativos comunes. Ahora bien, el reto es pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad y ya hace algunos años que en el ámbito educativo muchos autores emplean los términos de escuela intercultural y de educación intercultural como una forma de asumir el modelo educativo inclusivo basado en la interdependencia enriquecedora de la diferencia cultural, y por tanto, del enriquecimiento compartido y cooperativo que supone la interacción valores culturales diferentes en la práctica educativa, mientras que la multiculturalidad sería una mera expresión descriptiva de la situación de convivencia de alumnado y familias de diversas culturas en un mismo espacio educativo (Leiva, 2010, p.2).

La escuela está afrontando actualmente el reto de la interculturalidad, y esto, en el fondo es una lucha por lo diverso, lo inclusivo y lo totalitario. La educación inclusiva, parte de un espacio social que está signado por un ejercicio de reconocimiento intercultural donde la diferencia es la constante. Una escuela monocultural, que unifica desde la eliminación de la diferencia, está mandada a recoger. ¿Es la uniformidad producto de la lógica productiva, que se enfoca en el logro y el objetivo y deja en segundo plano el proceso?

Para Essomba (2006, citado en Leiva, 2010), los sistemas educativos deben asegurar unas bases sólidas para la igualdad de oportunidades en la escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de géneros, etnias y culturas a partir de un reconocimiento entre iguales basado en el respeto a la diversidad. El espacio social de una escuela desde esta perspectiva que integre elementos pedagógicos interculturales favorece la interacción y el dialogo desde la diferencia, se convierte así en la mejor forma de prevenir problemáticas de género, de raza, bullying, así como de promover una convivencia basada en el respeto a la diferencia cultural como legítima y válida. “Decir esto no significa que obviemos los conflictos que pueden acontecer en los contextos en los que la diversidad cultural tiene una mayor presencia. No obstante, defendemos la idea de que los conflictos denominados interculturales tienen un menor peso en la realidad escolar de lo que los medios de comunicación pretenden transmitir” (Leiva, 2010, p.5)

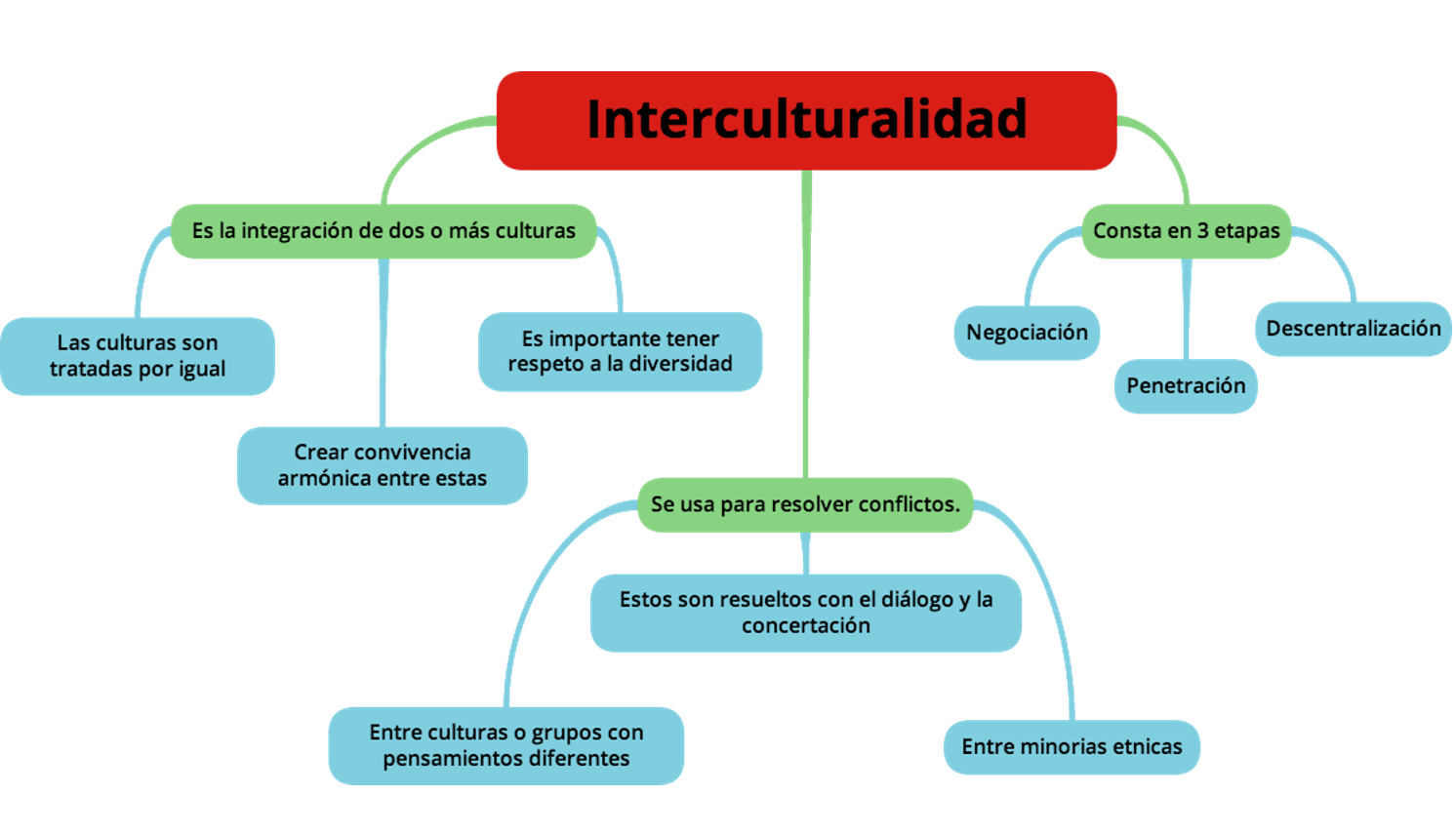

A continuación, encontrarán un mapa conceptual que puede motivar las reflexiones en el encuentro sincrónico:

Fuente Raúl Tamayo. Recuperado de: Creative Commons

Actividades de la unidad: Podcast

Actividades de la unidad: Podcast